云鹰读书会2021年第8期(总第63期)

2021-04-22云鹰读书会2021 第8期(总第63期) 2021年4月19日下午,南开大学经济学院云鹰读书会在南开大学第二主教学楼 A504“国际经济与贸易科研训练:理论”课上顺利进行,本次读书会由 2019 级本科生汪越与 2017级本科生谢芳展示 Margarida Duarte 和 Diego Restuccia的论文The Role of the Structural Transformation in Aggregate Productivity,由国经贸系王永进、杨嗣强老师跟进并指导。

特别鸣谢

本次云鹰读书会由南开大学国际经济贸易系

系友苏武康博士赞助支持

01|摘要

本文研究了部门劳动生产率在解释结构转型过程(在长期中,跨部门劳动重新分配的过程)和各国总生产率随时间的变化。

在建模部分,本文使用一个结构转型模型来衡量各国的部门劳动生产率。并观测到各国在农业和服务业的生产率差异较大,而在制造业的生产率差异较小。随着时间的推移,农业和工业的生产率差距已大大缩小,但服务业的差距却没有缩小多少。这些部门生产率模式在模型中产生的影响与跨国数据基本一致。

最终得出结论:约50%国家的总生产率增长可以用工业生产率追赶来解释,而服务业生产率低下和追赶不足可以解释所有国家经济发展的放缓、停滞和下降现象。

02|简介

2.1 背景

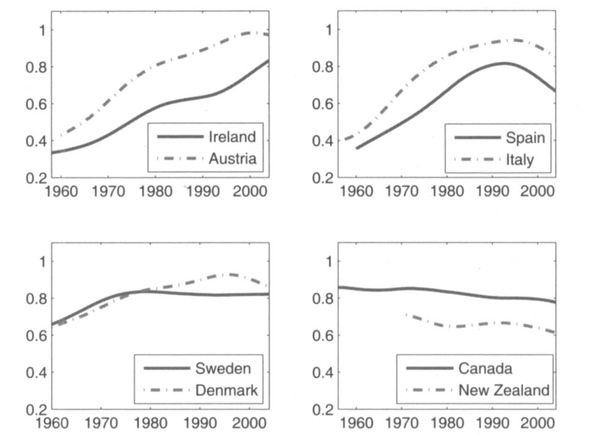

上图是八个在结构转型中具有代表性国家,他们相对美国的单位小时GDP从1956-2004年的变化过程。

可以看出在过去的50年里,各国经济表现的变化路径都是不尽相同的。上面四幅图就分别代表了四种典例:部分国家有着持续追赶的经历,部分是追赶之后放缓,部分经济发展停滞不前,有些国家甚至经历了下降。

在现代发展道路上,国家经历了一个劳动力真正分布在农业、工业和服务业之间的结构转型过程。在过去的50年里,许多国家都经历了大量的跨部门劳动力再分配。

2.2 发现

我们发现,各国不同部门劳动生产率存在巨大的系统性差异。特别是,富国和穷国在农业和服务业的劳动生产率水平上的差异要大于制造业。

此外,随着时间的推移,农业和工业的生产率差距已大大缩小,但服务业的差距却没有缩小多少。

本文随后构建了一个面板数据集,并由此证明了三个重要的基本事实:

首先,各国都遵循一个共同的结构转型过程,其特征是农业工作时间逐渐减少,服务业工作时间增加,工业工作时间呈驼峰状。

其次,一些国家在结构转型过程中存在很大的滞后,这种滞后与相对收入水平有关。

第三,不同国家的劳动生产率部门增长率存在明显的系统性差异。

2.3 方法

本文建立了农业、工业和服务业三部门结构转型的一般均衡模型。根据罗杰森(2008)的研究,跨部门的劳动再分配受到两个渠道的驱动:非同质偏好导致的收入效应和跨部门生产率增长差异导致的替代效应。

第二步,我们根据美国1956年至2004年之间的结构转型校准模型。

第三步,我们用该模型来衡量在某一时间点各国部门劳动生产率的差异和部门劳动生产率增长数据,随后使用这些指标来评估它们对全国劳动力再分配和总生产率结果的定量影响。

非同质偏好导致的收入效应(需求方):

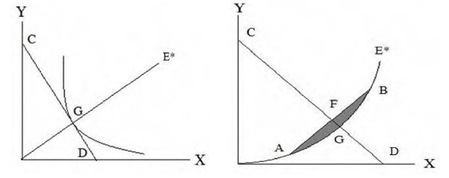

位似偏好表示收入增加带来商品需求相同比例的增加,其收入扩展曲线E*是一条直线,但在现实情况中,这一假设很难成立,因为对于不同类型的商品而言,需求增加的比例与收入增加的比例往往是不一致的,这就是非位似偏好,其对应收入扩展线应是一条曲线,其中X和Y分别表示为必需品和奢侈品,收入扩展线E*是凸的,随着收入水平的提高消费者将更加偏好奢侈品,CD是一条人均收入水平下的预算线,效用最大化时的消费支出点在G点处。

该理论机制主要从需求侧来解释经济结构变化的内在机理。由此,这一机制也被称为“基于效用”的解释。这种理论认为,当收入水平提高时,由于消费者对不同部门产品的需求收入弹性不同,那些满足高层次需求的产品,其需求的收入弹性会大于1,因此收入提高时,对这类产品的需求会提高得更快,从而导致要素投入和消费支出向生产这类产品的部门流动,由此发生结构转型。

部门偏向型技术进步导致的替代效应(供给方):

跨部门生产力增长差异(技术偏向进步) : 当不同部门的技术进步速度不同时,不同产品的生产成本下降不同速度,导致相对价格的变化。

在技术进步较快的部门,价格将会下降。如果不同产品的需求替代弹性不等于一,则相对价格的变动将导致产业结构的变动。

03|前瞻事实

3.1 结构转型过程

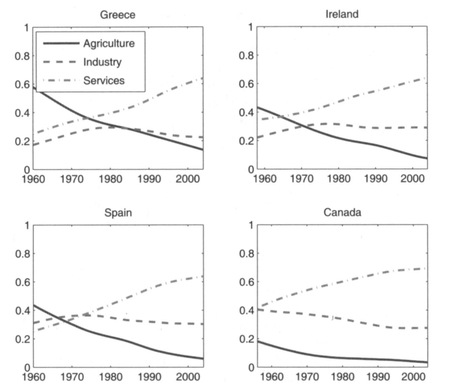

上图是数据集中代表性的四个国家(希腊、爱尔兰、西班牙和加拿大)各个部门的劳动时间比重随时间变化的时间序列图,可以看到非常符合在Findings里面三个基本事实中的第一个(首先,所有国家的农业工作时间都在减少,即使是在这一过程中最先进的国家,如英国和美国。第二,处于结构转型过程早期阶段的国家,其工业小时占比呈驼峰状,而处于较先进阶段的国家,其工业小时占比正在下降。最后,所有国家的服务时间所占比例都在增加)

在我们的样本中观察到的结构转变过程表明了另外两个观察结果:

首先,观察到的各国结构转型的滞后与发展水平有系统关系:穷国在农业上所占的时间份额最大,而富国在农业上所占的时间份额最小。

其次,我们的数据表明,较晚开始结构转型的国家,其基本趋势是比那些较早开始转型的国家更快地完成给定数量的劳动力再分配。(追赶效应)

3.2 部门劳动生产率增长

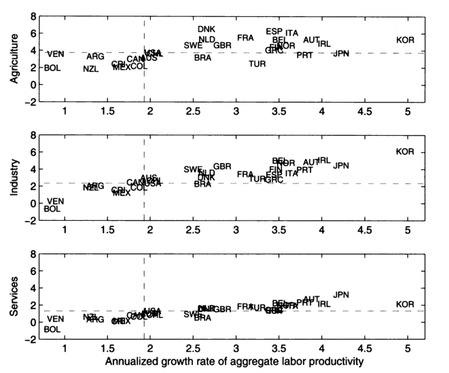

然而,不同国家的部门劳动生产率增长存在巨大差异。对比美国我们得到了图3,图中各个国家部门劳动生产率年化增长率与总劳动生产率年化增长率的对比。

水平虚线:美国对应部门的增长率(每个部门每小时的增加值)

垂直虚线:美国总生产率的增长率(单位小时GDP)

29个数据集中的国家中有23个(约80%)国家的各部门劳动生产率增长率排名与美国在1956年至2004年的排名一致:年增长率由高到低分别是农业,工业,服务业。除了委内瑞拉,所有国家中服务业的增长率均为最低。反映在图形中可以看到在三个板块中数据基本紧贴水平线,除了农业有较大出入,其余国家部门年增长率和美国基本一致。

以交叉点为原点分为四个象限,其中二三象限国家是总年生产增长率比美国低的国家(其中代表性的有委内瑞拉,墨西哥一类的拉丁美洲国家),可以看出这类国家在所有部门的生产率增长都比美国低;反之一四象限的国家(日本,韩国,一些欧洲国家)总年生产增长率比美国高,其在农业,尤其是工业方面的生产率增长往往高于美国。

相比之下,很少有国家的服务业劳动生产率的增长率比美国高得多。

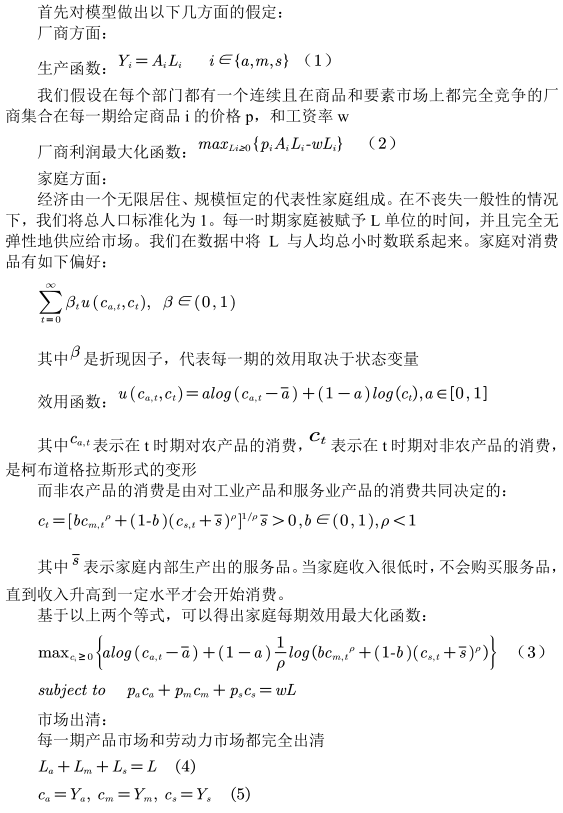

04|建模部分

4.1 模型假定

4.2 均衡条件

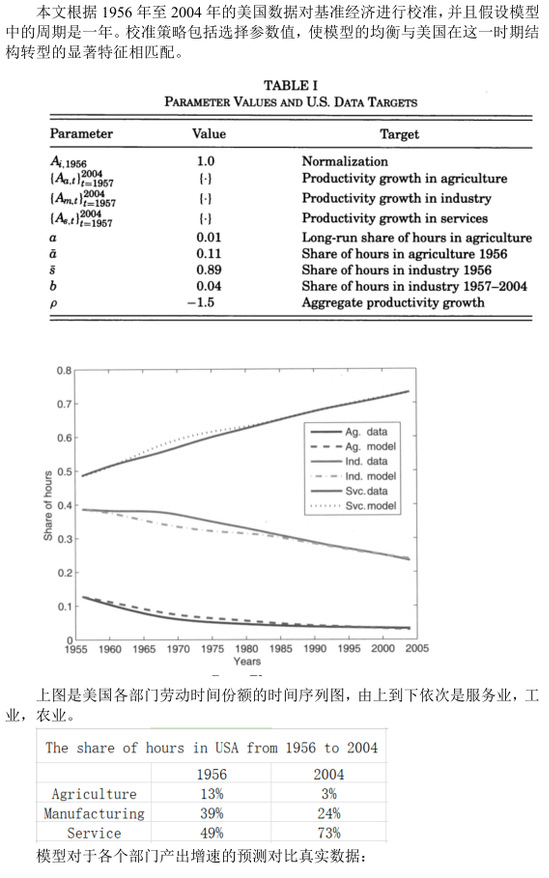

4.3 校准

05|数据的来源与定义

我们建立了一个面板数据集,其中包含29个国家/地区的每小时GDP总值,每小时增加值;农业、工业和服务业的劳动时间份额等。其中总的数据包括用不变价格计算的经购买力平价指数调整后的实际人均GDP和人口数,就业数据和人均实际工作小时数,利用这些数据,得到每个国家按不变价格计算的经购买力平价调整后的每小时GDP的年度时间序列数据。分部门的数据包括样本国家在农业、工业和服务业的就业人数和工作时间,用不变价格和当地货币表示的部门增加值的年度数据,我们对于农业、工业和服务业部门的分类标准是参照ISIC III的分类。

由于部门的增加值是用不变价格和当地货币表示的,因此不能进行跨国的比较分析。所以我们需要通过模型得到各国各部门可以比较的数据

06|定量分析

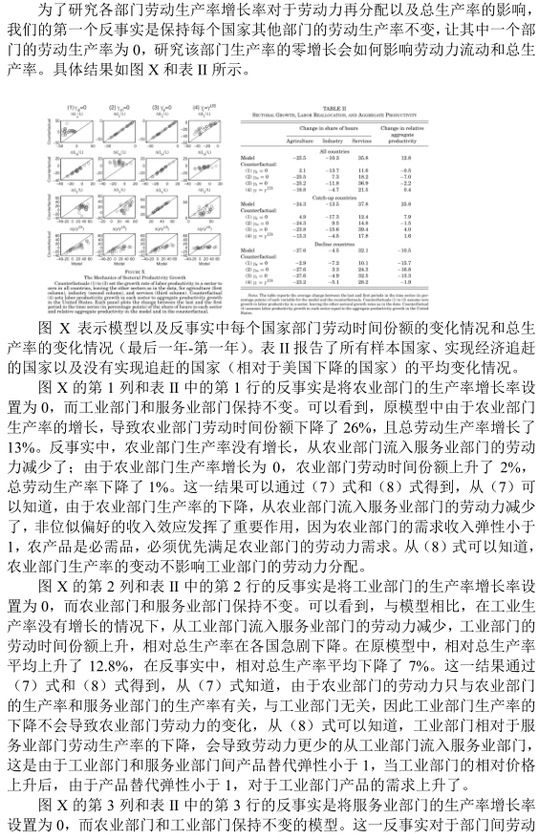

在本章中,我们定量评估了各国的部门劳动生产率的变化对结构转型和总生产率的影响。我们分为三步进行:首先,我们使用本文的模型得到各国在第一年的部门劳动生产率水平。其次,利用第一年的部门劳动生产率及各部门劳动生产率增长率数据,得到每个国家每一年的部门劳动生产率。最后,改变模型中的参数,进行反事实分析,以评估部门劳动生产率对于解释结构转型和总生产率的表现的重要性。

6.1 部门相对生产率水平

我们通过模型得到各国各部门可以比较的数据,首先需要得到各个国家的模型参数。对于各国的偏好参数,我们沿用了基准模型中的偏好参数,即和美国的偏好参数一致。对于各国每一年的分部门生产率的参数,由于各个国家各部门的增加值是用当地货币表示的,因此不能进行跨国的比较分析,需要进行调整。常用的调整方法包括利用市场汇率或者佩恩表中的购买力平价指数,但这些调整方法都有问题。比如由于发展中国家物价普遍更低,用市场汇率折算出来的产出会受到低估。用购买力平价指数也不合理,因为购买力平价的调整系数在各个部门之间存在系统性差异。那我们是如何得到可以跨国比较的部门劳动生产率数据呢?我们的方法是借助本文的模型。

我们通过模型得到各国第一年各部门的劳动生产率,需要三个targets:(1)在农业部门中的劳动时间份额,(2)在工业部门中的劳动时间份额(有劳动力市场出清,该模型与所匹配的服务时间份额相匹配),(3)相对于美国的总劳动生产率。本文以美国为基准国家,得到各国相对于美国的总劳动生产率和分部门劳动生产率。

基于第一年的部门生产率,利用现实中劳动生产率增长率数据,得到各国各部门劳动生产率的时间序列。各部门劳动生产率的增长率用的是现实数据中各部门的产出增加值的增长率,因此一个关键的假设是按不变的国内价格计算的部门增加值增长率是衡量产出实际变化的良好指标。

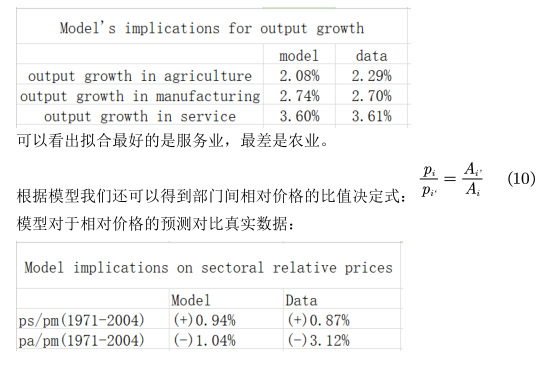

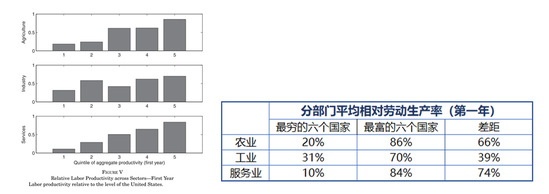

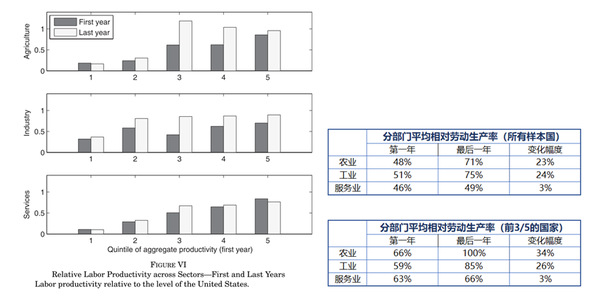

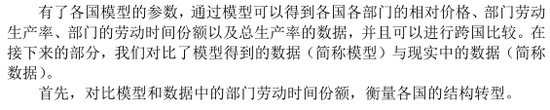

图V绘制了通过模型得到的按第一年总劳动生产率高低划分为五等份的国家的平均部门劳动生产率的水平。从图V中知道该模型说明了两点:第一,在第一年中,相比富国,穷国各部门的劳动生产率都更低,在农业和服务业尤为明显。第二,农业和服务业的相对生产率的分散程度比工业更大。

图VI是按第一年总劳动生产率划分的五等份国家在第一年和最后一年相对于美国的平均部门劳动生产率水平。图IV说明了如下几点:第一,平均而言,各国农业和工业的相对生产率有了实质性的提高。第二,与之形成鲜明对比的是,与美国相比,各国在服务业的平均生产率增长的更少。第三,对于总劳动生产率位于前五分之三的国家而言,这些特征尤为突出。

由于第一年各国在服务业的相对劳动生产率低,且随着时间增长服务业部门生产率并没有实现追赶。与此同时,农业和工业生产率增长后,收入效应和替代效应使得劳动力更多的流入服务业,服务业的工作时长占比增加,因此预测服务业部门较低的相对劳动生产率会拖累总生产率的增长。

6.2 各国的结构转型

6.3 反事实实验

我们在这一部分想要说明各国部门劳动生产率在分析各国的结构转型和总劳动生产率的重要性,专注于两组反事实。

第一组反事实旨在说明正向的部门劳动生产率增长对结构转型的作用机制,以及部门劳动生产率增长率的差异对于劳动力再分配和总生产率的贡献。

第二组反事实的重点是通过评估跨国各部门的生产率增长模式,即农业,尤其是工业部门生产率的积极追赶解释各国总生产率经历的增长,服务业部门的低生产率和缺乏增长解释了总生产率的放缓、停滞和下降现象。

1)部门劳动生产率增长对劳动力再分配的作用机制

2)部门生产率模式和跨国经验

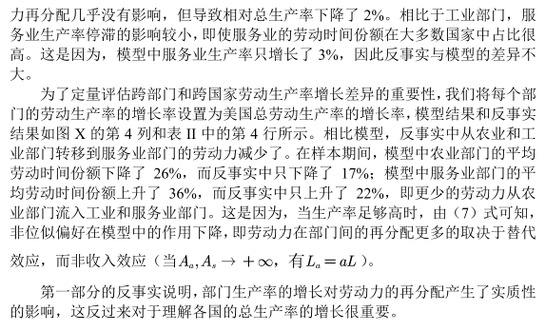

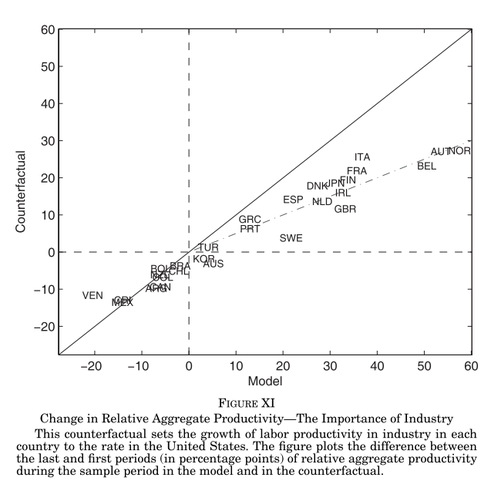

在第二组反事实中,我们评估了跨部门特定劳动生产率模式在解释跨国的经济追赶、放缓、停滞和相对总生产率下降的现象中的作用。在图VI中,我们发现各国在农业和工业劳动生产率方面的实质性赶超,但在服务业上没有实现追赶。为了评估部门追赶对于总生产率增长的重要性,我们在反事实中将一个部门的劳动生产率增长率设置为美国该部门的增长率,而保持其他部门的增长率为原来模型中的数值。此外,我们也设计了让每个部门生产率的增长率和美国各部门的增长率的一样的反事实。表III是该部分反事实的结果。

从表III(1a)中可以知道,在农业部门,样本期间农业部门的平均相对劳动生产率实现了较大的增长(第一年为48%,最后一年为71%),但农业部门的增长对于总劳动生产率的增长贡献不大,约占10%,(12.8-11.5)/12.8,这是因为农业部门劳动生产率的增长使得更多的劳动力流出农业部门,农业部门的劳动时间份额下降,因此减弱了对总生产率增长的正向作用。

在工业部门,工业部门的平均劳动生产率也实现了较大的追赶,不同于农业部门,工业部门的追赶对于总生产率的增长有非常重要的积极作用。从表III的(1b)可以知道,在模型中,由于各国的工业劳动生产率增长率快于美国,更多的劳动力从工业部门流入服务业部门。在反事实中,当各国工业部门劳动生产率增长率和美国一样时,从工业部门流入服务业部门的劳动力下降了。平均而言,模型中工业部门劳动时间下降了10.3%,反事实中只下降了6.5%。

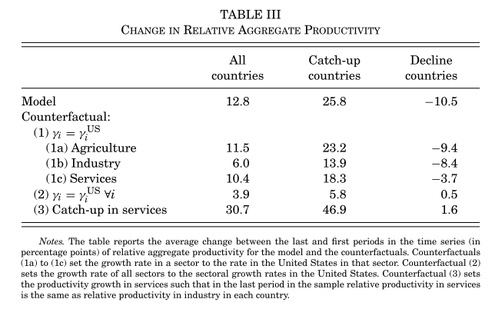

图XI进一步说明了工业部门对总生产率产生了重要影响。对于那些追赶美国总生产率的国家来说,工业生产率的增长发挥了重要作用,在图XI中,这些国家位于45°线以下。该图中绘制了点划线,表示相对于该模型而言,反事实中总生产率仅提高了一半。可见,样本期间工业部门生产率的赶超约提高了50%的相对总生产率(模型中为12.8%的增长,反事实中仅为6.8%的增长)。

在服务业部门,从图VI中可以知道,不同于农业和工业部门生产率的快速追赶,各国服务业并没有实质性的追赶,甚至富国在服务业的相对生产率反而下降了,因此即使服务业在经济中占产出的比重不断增加,可以预测服务业对于总产出的增长贡献不大。这一预测也在第三个反事实中得到验证,表III的(1c)中将各国的服务业的生产率增长率设置成美国的值。然而,对于经济下滑的国家,服务业生产率的停滞是其总生产率下降的重要原因,反事实中服务业生产率的停滞导致总生产率下降了6.8%。服务业生产率的低增长对于理解富裕经济体停滞和衰退的增长经验至关重要。

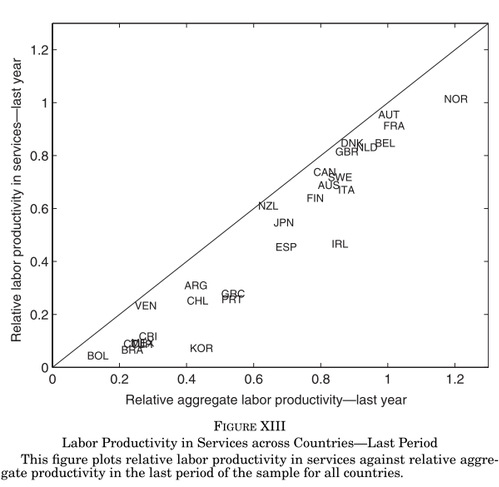

图VI还表明,服务业的相对生产率水平低于工业水平,而且大多数国家未能赶上服务业的相对生产率水平。比如,服务业的平均相对生产率在第一年是46%,在最后一年是49%,然而,工业部门的平均生产率则从第一年的51%上升的最后一年的75%。这进一步说明,随着结构转移过程中劳动力资源更多的重新分配给服务业部门时,服务业部门对总生产率的拖累越来越明显。

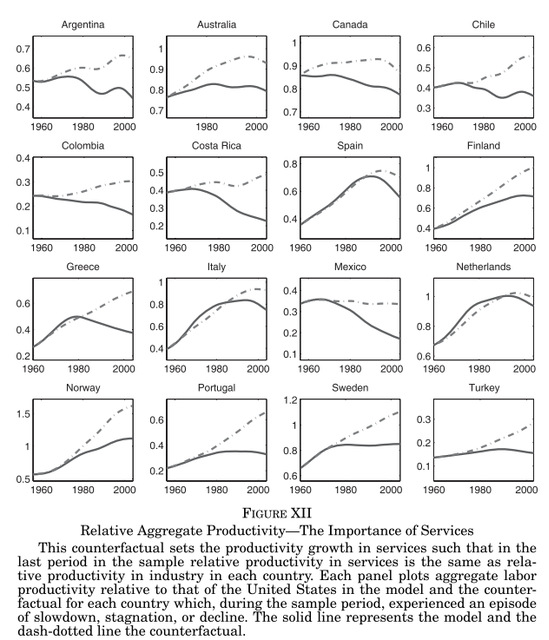

为了说明服务业生产率低下对于经济停滞和下滑的影响,我们的一个反事实是让最后一年中各国服务业的生产率与工业生产率一致。从表III的(3)中可以看到,服务业生产率的增长对于各国总生产率的增长影响是很大的,对于样本期间赶上美国的国家,几乎80%的国家相对总生产率上升了46.9%,而下降的国家,相对总生产率也上升了1.6%。图XII绘出了这一反事实下所有国家相对总生产率增长率下滑、停滞和下降的时间路径,实线代表模型,虚线代表反事实。从图XII中可以看到经济增长的停滞、下滑在多大程度上是由于服务生产率低下和缺乏追赶性。

总而言之,工业(和农业)生产率的增长在结构转型过程的最初阶段至关重要,服务业的低生产率和缺乏增长决定了总生产率的停滞和下降。实际上,在样本的最后阶段,几乎所有国家的服务业相对劳动生产率都低于总体劳动生产率(见图XII)。由于各国服务部门之间的增长率差异较小,并且服务业在大多数国家中的劳动时间份额在不断增加,因此,服务业在确定跨国总生产率的表现中的作用越来越大。

3)进一步的讨论

我们对结构转型和总生产率增长的分析依赖于一系列封闭的经济体,讨论此假设的局限性及其对结果的影响是很有意思的。开放和贸易可以在经济中产生两个重要影响。首先,贸易竞争会影响国内生产率。其次,对于开放经济而言,贸易商品的价格不仅反映了国内因素,还反映了世界市场状况。

第一,贸易对生产率的影响。首先,本文的数据其实不是完全封闭的国家,已经考虑了部分开放的因素。其次,开放意味着相比不可贸易品,可贸易品的生产率差异会更小。我们的模型得到的生产率与这一广泛预测一致,即工业生产率的差异小于服务业(主要是非贸易品)生产率的差异。因此,本文的模型符合现实。对于未来的研究来说,评估贸易对于跨国工业生产率的趋同以及服务业缺乏趋同的重要性是一个有趣的问题。

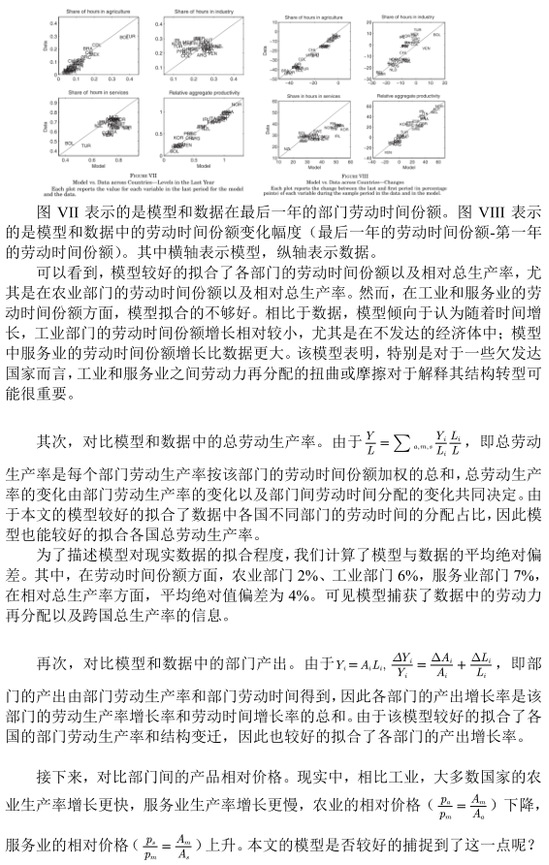

第二,贸易对相对价格的影响。封闭经济中假设相对价格的变动完全由部门生产率的变动引起。然而开放经济下相对价格与国内生产率的联系较弱。在小国中,相对价格与国内生产率无关。在标准的开放经济模型中,贸易商品的价格在各个国家之间是相等的,但是一价定律在现实中不存在。前文中提到,该模型得到的相对价格与数据较为一致,这说明了国内生产率的增长确实是相对价格变动的重要组成部分。从图IX中可以知道,各国相对价格的变化与劳动生产率的增长之间存在很强的相关性。当然,模型并没有捕获相对价格的所有差异,例如,相比于数据,模型中大多数国家服务业的价格相对于制造业的价格增长的更快,这种偏离可能是由于封闭经济体的模型假设导致,也可能来自数据的其他特征,比如价格扭曲和跨部门劳动力再分配的障碍。

07|结论

本文强调了各国部门劳动生产率在解释结构转型和总劳动生产率方面的作用。根据美国的增长经验进行校准的结构转型模型,我们证明了部门的劳动生产率水平及增长差异能够解释各国部门间的劳动力再分配和总生产率经验。我们发现,在某个时间点和一段时间内,各国的部门劳动生产率存在系统性的差异,且差异很大。具体表现为:富国和穷国在农业和服务业部门的劳动生产率差异较大,在工业部门的差异较小;大多数的国家在农业和工业部门经历了生产率的大幅度追赶,但服务业部门的生产率相对于美国而言仍然很低。由此可见,随着各国的结构转型,相对总劳动生产率可能先增加,然后停滞或者下降。其中,工业劳动生产率的赶超解释了约50%的各国相对总生产率的增长,服务业生产率的低下和追赶不足可以解释所有国家经济发展的放缓、停滞和下降现象。

下期预告

时间:2021年4月26日下午 2:00-4:35

地点:南开大学第二主教学楼A504

论文:Structural Change in an Open Economy

敬请期待!

文稿:汪越 谢芳

编辑:冯双婷、高雨桐

审校:王永进