云鹰读书会2021年第14期(总第69期)

2021-09-232021年9月13日上午,南开大学经济学院云鹰读书会在八里台圆阶305教室“国际经济与贸易科研训练:实证”课上顺利进行,本次读书会由2018级本科生王浩莹展示The effect of migration policy on growth, structural change, and regional inequality in China,由国际经济贸易系邵朝对老师、王永进老师、李飞跃老师跟进指导。

特别鸣谢

本次云鹰读书会由南开大学国际经济贸易系

系友苏武康博士赞助支持

01 初步介绍

在2000年至2015年,中国全国的人均国内生产总值(GDP)翻了两番;农业就业比例下降了一半;各省的收入不平等程度下降了三分之一。

工人迁移是这一转变的核心。户口区外生活和工作的劳动者数量从2000年的1.1亿人左右增加到2015年的近3亿人,而这主要是由于政策的变化使移民变得更加容易。

本文量化了移民政策变化对中国经济增长、结构变化和地区收入趋同的影响。为此,我们汇编了有关中国生产、资本、就业、贸易和移民的详细数据,这些数据也揭示了中国结构变化和区域趋同的四个关键事实:

(1)2000-2015年间劳动者人均实际GDP存在显著的区域趋同。跨省(LOG)人均GDP的方差下降了三分之一,从2000年的0.24降至2015年的0.15。

(2)农业和非农业部门的人均GDP几乎没有趋同。

(3)结构性变化是促进增长和趋同的重要因素:劳动力从农业向非农部门的重新配置导致贫穷省份的人均GDP增幅大于富裕省份,并对各省总收入的趋同做出了重大贡献。

(4)结构变化与省际移民密切相关。农业就业比例较高的省份城乡移民流量较大。

这些事实表明:移民引发的结构变化对2000年至2015年中国的增长和区域收入趋同至关重要。

本文将数据带到中国经济的空间均衡模型中,衡量了中国经济中移民成本的变化,并量化了它们对移民、结构变化、增长和地区收入趋同的影响。本文还将移民政策变化的影响与其他重要的经济因素进行了比较,包括贸易成本、资本市场扭曲、平均资本成本和生产率的变化等。虽然每一项政策都对经济增长做出了有意义的贡献,但结果显示:移民政策的变化是中国结构变化和区域趋同的核心。

本文是Eaton和Kortum(2002)模型的推广,并与Tombe和Zhu的论文密切相关。作者扩展了TZ的工作,将物质资本纳入模型作为生产的投入,还通过不同质的偏好模型加入了收入效应。除此之外,作者还将统计期限从2000年至2005年延长至2000年至2015年,而且超越了TZ对GDP总量增长的分析。

02移民、结构变化和地区收入趋同

2.1 数据

移民:移民数据来自中国的人口普查。这些人口普查数据提供了2000至2015年间城乡和跨省迁移的详细信息。

贸易:根据Li(2010)、Liu等人编制的2002年、2007年和2012年的省际投入产出表构建省际贸易流量。

省级GDP和就业:主要根据中国国家统计局(NBS)在《中国统计年鉴》(CSY)上发布的数据,构建省级GDP、农业和非农就业。然而,2010年后,国家统计局不再按行业发布省级就业情况,因此2015年是根据各省年鉴公布的数据来估算的各省就业人数。附录中附有完整估算过程。

省级资本存量:根据CSY按省(而不是按部门)报告名义固定资本形成总额(GFCF)。本文使用每个部门在固定资产投资总额中所占的份额,来估算每个部门在最后资本形成中所占的份额。实际投资是名义GFCF使用CSY中报告的特定省份的投资价格指数进行平减。本文使用永续盘存法构建资本存量,假设折旧率为7%。

2.2 各省和各部门之间的要素回报差异

回顾:Tombe和Zhu(2019)记录了2000年中国各省之间以及农业和非农业部门之间的实际劳动收入的巨大差异,他们认为,造成这些差异的一个重要原因是户口制度对中国境内的劳动者流动施加了严格的限制。

在这里,我们展示了2000年以后15年间各省和各部门的实际劳动报酬分配的演变:

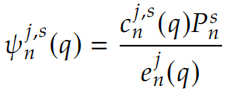

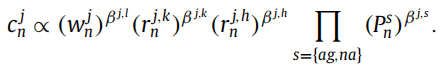

:n省j部门的实际GDP;

:n省j部门的名义GDP;

:劳动力;

:资本;

:劳动和资本在增加值中的比重;

:非住房商品和服务在国内生产总值中的比重。

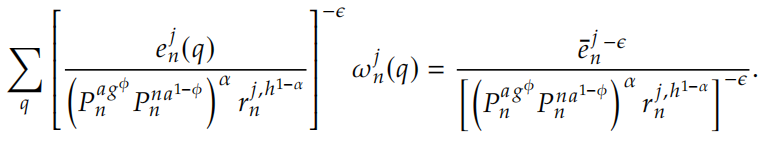

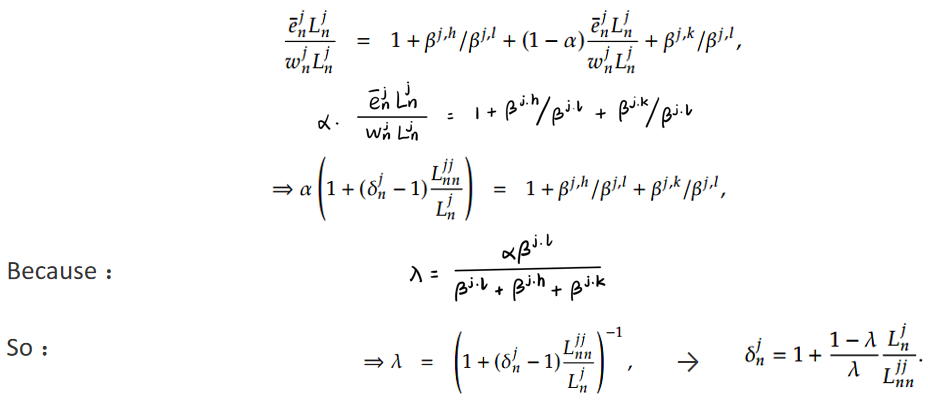

因此,我们得到劳动的实际边际回报是: (1)

资本的实际边际回报是: (2)

注意:在这里我们使用名义资本回报率,而不是实际资本回报率,因为资本所有者可以跨地区和跨行业投资,而不必在投资目的地消费。因此,他们只关心名义回报差异,不同地区和行业的生活成本差异并不直接影响他们的投资决策。这就意味着如果没有资本市场摩擦,那么投资者的套利将意味着所有行业和省份的名义收益是相等的。因此,名义资本回报率的分散反映了导致资本错配的摩擦。

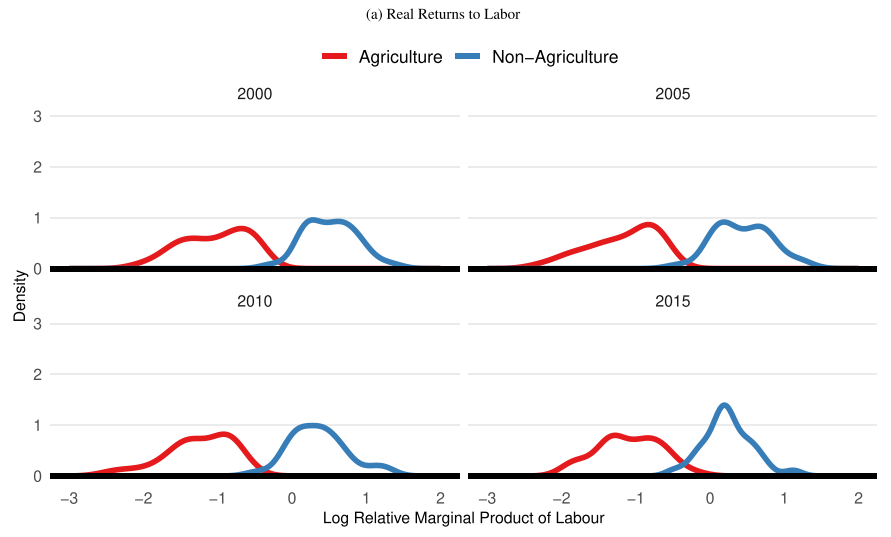

图1(a)显示了劳动力的实际边际回报分布,劳动力回报在各省各部门之间分散以及农业和非农业之间的巨大差距。

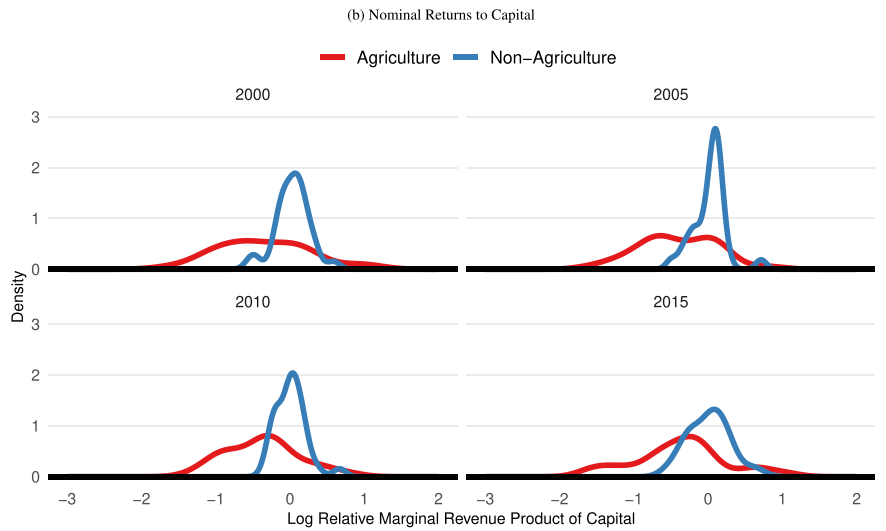

图1(b)报告了各省和各部门的资本回报率分布。资本回报差距在农业领域持续较大,但在非农业部门明显较小。

2.3 区域收入趋同与结构变化

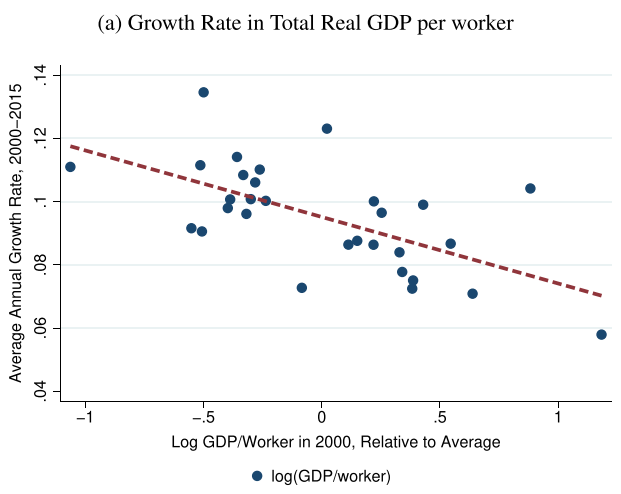

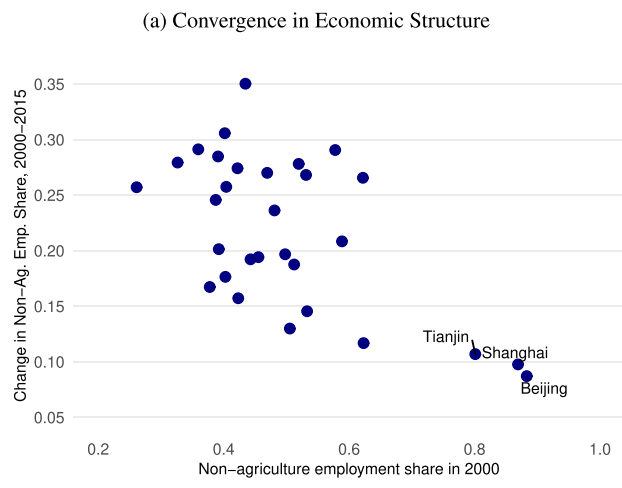

图2(a)显示了所有省份在2000至2015年间的人均实际GDP增长率,以及它们在2000年的初始人均GDP水平。可以发现,最初的收入水平与随后的收入增长之间存在显著的负相关关系,这意味着在这15年期间收入有很强的趋同。

而图2(b)绘制了每个行业中每个工人的实际GDP增长率。我们发现,此时增长率和初始收入之间的负关系不那么显著,这意味着每个工人的实际GDP在行业内的趋同较小。

这就表明,结构变化是中国各省人均GDP总量趋同的重要原因。由于农业的劳动生产率显著低于非农业,因此向非农业重新分配劳动力可以提高一个省的整体劳动生产率。也就是说,如果贫穷省份的结构变化速度快于富裕省份,结构变化就有助于区域收入的趋同。情况确实如此。

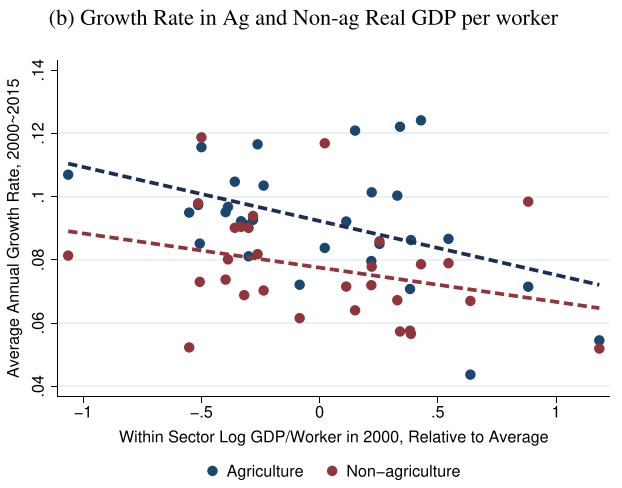

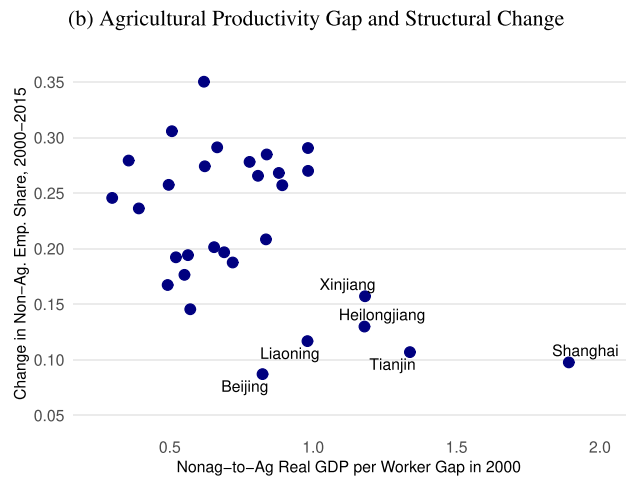

图3(a)的横轴表示2000年非农业就业情况,纵轴表示2000-2015年间各省非农就业比重的变化情况。可以发现,非农业部门规模相对较小(因此人均收入较低)的省份向该部门转移的就业人数要大得多。

图3(b)的横轴表示2000年各省的非农业农业生产率差距,纵轴表示各省非农部门在省级就业中所占份额的变化。除了六个结构变化水平特别低的省份(三个直辖市和三个外围地区)外,我们发现初始农业生产率差距与结构变化速度之间存在积极关系,差距越大,转变越多。

为了量化结构变化推动区域趋同的程度,我们先考虑对一个省的人均实际GDP进行以下简单分解:

![]()

(3) ![]()

:n省j部门t年人均实际GDP;

:n省t年非农业部门的就业比例;

之后我们将每个部门的人均实际GDP固定在2000年,计算n省的反事实实际GDP:

(4)![]()

我们发现,在只有 随时间变化的情况下,的方差降低了1/4。因此,我们的简单计算表明,结构性变化占了中国各省之间观测到的趋同的三分之二。当然,这个简单的计算忽略了这两个部门的劳动力再分配和劳动生产率之间潜在的内生关系。我们稍后将在对一个完整的一般均衡模型进行定量分析时将它们考虑在内。

2.4 中国的内部迁移

中国政府于1958年正式建立了户口制度,以控制劳动力流动。简言之,每个中国公民都有一个户口,在特定的地点被归类为“农业(农村)户口”或“非农(城市)户口”。

我们规定:如果工人在户口所在省份以外工作,就被定义为跨省外来务工人员;而如果他们在本省境内工作,但在本省户口以外的部门工作,则被定义为省内外来务工人员。

正如Tombe和Zhu(2019)所记录的那样,2000年至2005年间放宽户口限制导致省内和省际移民大幅增加。且数据显示,大趋势似乎在2005年至2015年间持续。

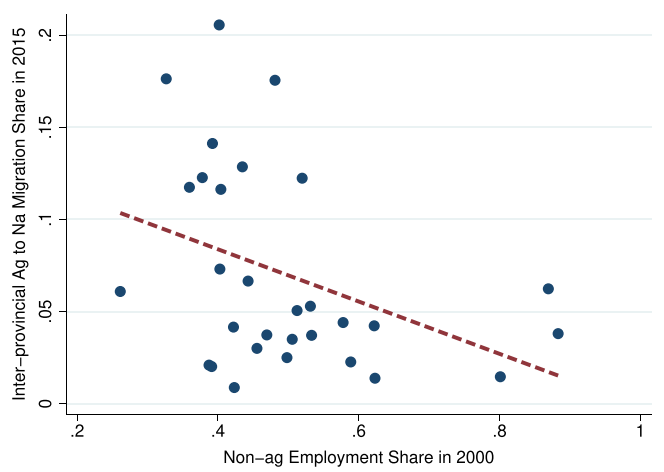

Fig 4

图4的横轴表示2000年非农业就业份额,纵轴表示跨省从农业到非农业比例。从图中可以发现,初始农业就业比例较高的省份往往有更大比例的工人离开农业,进入户口登记省份以外的非农业部门。也就是说,贫困省份农业就业份额的减少与农民跨省外迁有关。

总而言之,移民政策的变化和相关的移民增加对2000至2015年间中国的结构变化和地区收入趋同产生了重要影响。我们现在转向我们的主要分析,使用空间一般均衡模型精确量化这些影响。

03 一个贸易和移民的空间模型

3.1 个体

我们假设:

N+1个地区:中国的N个省,1代表世界的其他地区;

两类工人:有当地户口的登记工人和没有当地户口的农民工;

每个地区和部门的工人人数: ;

对于中国的N个省,每个省和部门登记的个人人数: ;

由于工人可以在中国境内流动,所以这两个数字不需要相等;

但一个省和部门的户口登记人数是固定的。

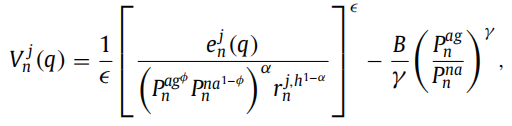

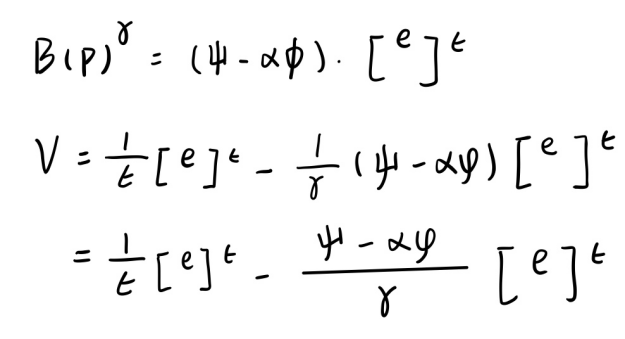

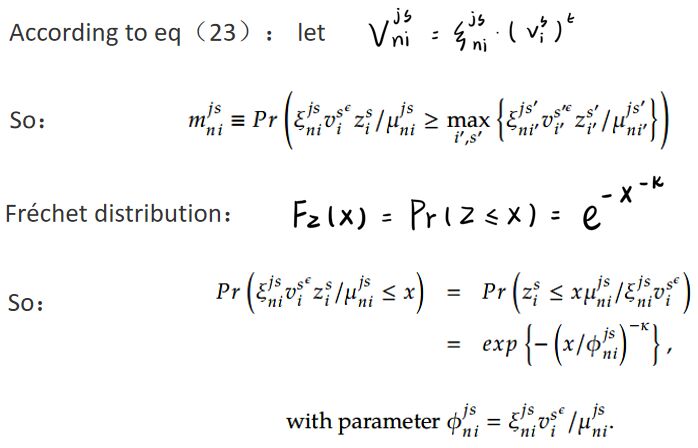

根据Muellbauer(1975)、Boppart(2014)和Alder等(2019)的文章,我们设定个人偏好的特征是独立于价格的广义线性规范(PIGL),具有间接效用函数:

(5)

q型个人(移民或非移民当地人)的收入:

支出份额对相对价格变化的敏感度:

支出份额对收入变化的敏感度:ϵ

相对价格的重要性:B>=0

命题1:

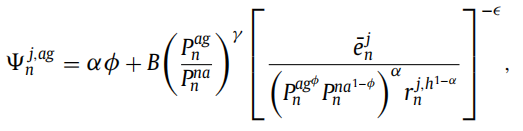

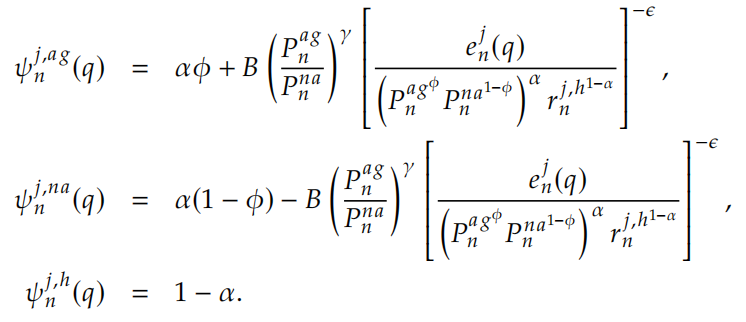

分配给n省j部门农业产品的总支出比例:

(6)

(6)

分配给n省j部门非农业产品的总支出比例:

(7)

(7)

分配给住房的总支出比例:

![]() (8)

(8)

其中:

![]()

:所有个人的加权调和平均收入;

![]()

:q型工人在总收入中的权重;

证明:

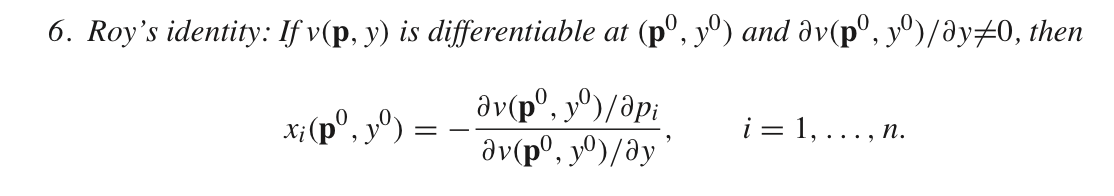

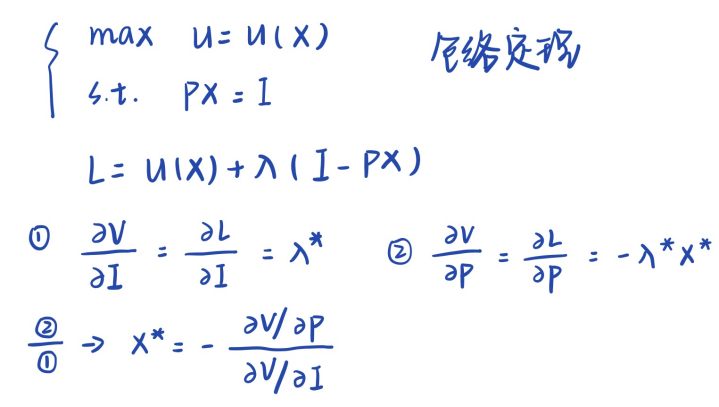

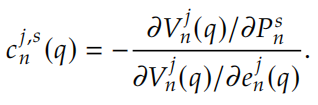

运用罗伊恒等式:

罗伊恒等式的证明:

通过证明结论,得到最终产品s的消费量为:

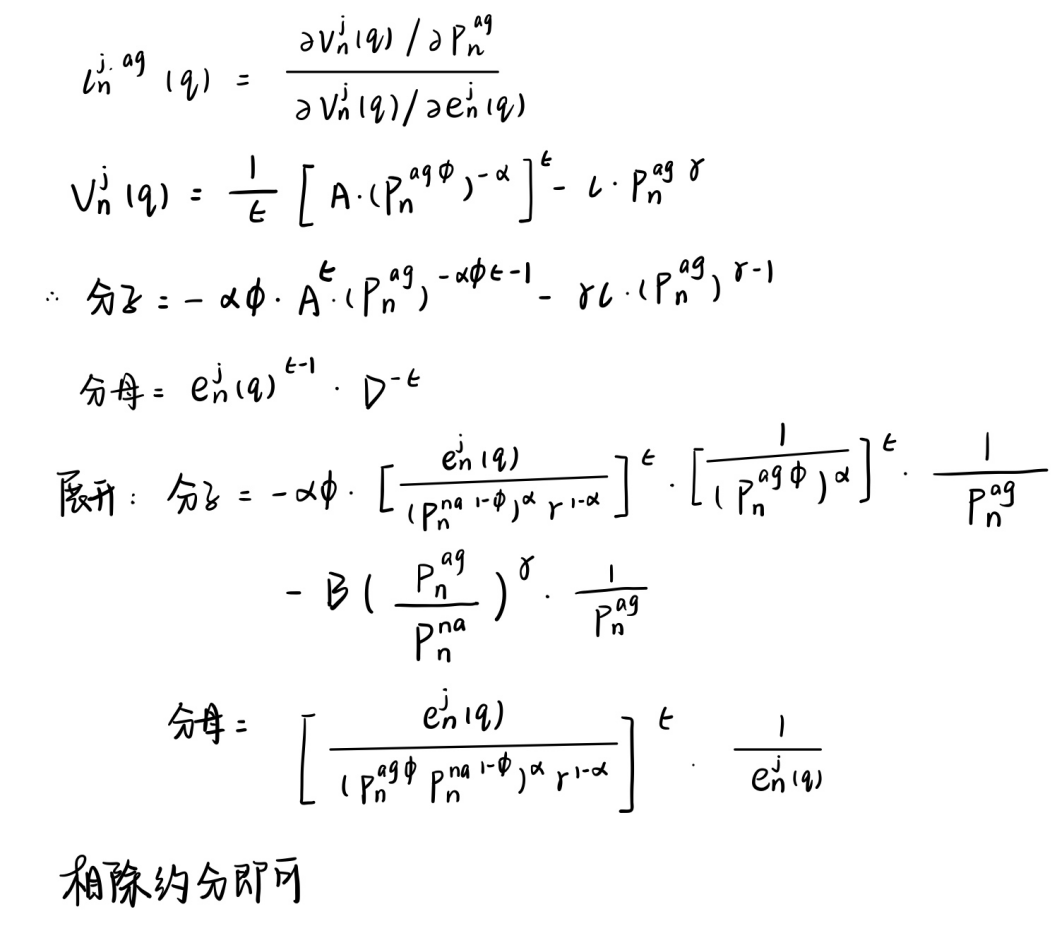

将V代入,分别求偏导:

再将变形后的c代入个人的消费份额等式:

可以得到个人对农产品、非农产品、住房的消费份额分别是:

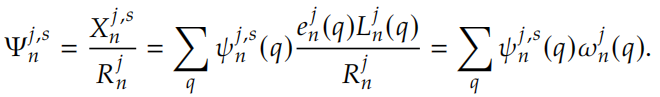

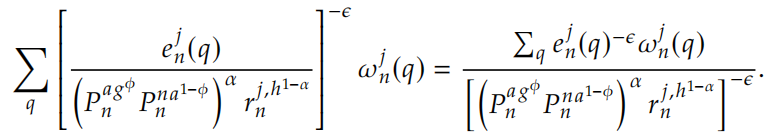

我们知道:n省j部门对商品s的总支出份额为:

因为:

![]()

所以我们得到:

再将结果代入总支出份额即可得到命题1的结论,命题得证。

命题1中得出的支出份额意味着:随着收入的增长,分配给购买农产品的份额将收敛到αφ;分配给非农商品的份额会收敛到α(1−φ)。

在某些情况下,我们将效用表示为实际收入和支出份额的函数比较方便。

因此现在我们用用份额代替等式中的相对价格:

我们得到:

(9)![]()

![]()

![]() 其中实际收入:

其中实际收入:

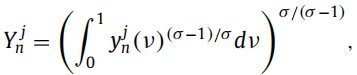

3.2生产和贸易

CES技术;

最终产品作为集合体在单个品种ν∈[0,1]的连续体上生产;

(10)

(10)

不同品种之间的替代弹性:

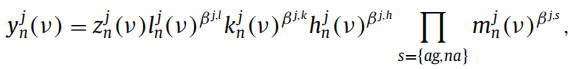

柯布-道格拉斯技术:

对于每个品种,生产者使用劳动力、资本、土地和合成中间产品来生产产量;

(11)

(11)

其中:![]()

根据TZ(2019):边际生产成本与生产率成反比,与投入捆绑成本成正比:

(12)

(12)

根据EK(2002):

贸易成本: , ,

贸易成本: , ,生产v的效率为:

![]()

在i省生产并运往n省的j部门产品的价格为:

![]()

生产效率服从弗雷歇分布:

方差参数:

位置参数:

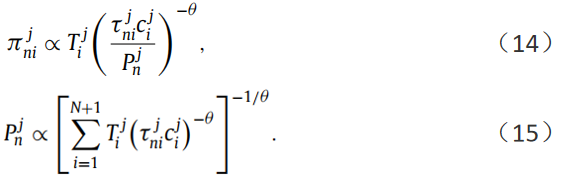

n省买家分配给i省生产者的j部门的支出份额为:

价格指数:

本文则更侧重于表示变量之间的正比关系:

n省消费者和公司在j部门商品上的总支出:

总收入: (16)

中间需求:

消费者的最终需求支出:

所以n省消费者和公司在商品s上的总支出为:

![]()

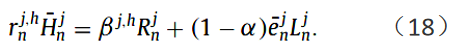

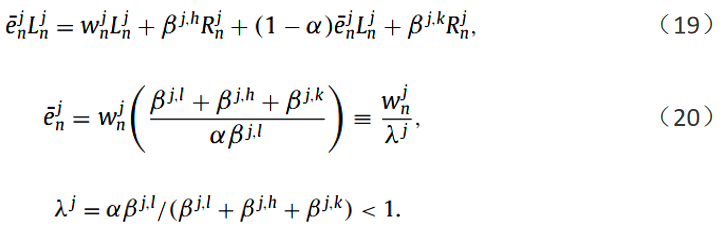

3.3就业、土地和资本收入

与中国的制度设置大体一致,

我们假设只有当地非移民个人从其所在省份和部门的土地和资本中获得收入。

移民工人的收入 = 他们的工资:

非移民本地人的收入:

总收入(包括土地回扣和资本收入)与劳动收入的比率:

再来看土地方面:土地总支出包括个人住房和企业生产投入:

总支出: → 在土地投入上的支出:

消费者收入:

消费者在住房上的支出:

土地的总供应量:

因此土地总收入为:

![]()

同样,生产者的资本支出与其总支出额也成正比:

因此,所有来源的总收入为:

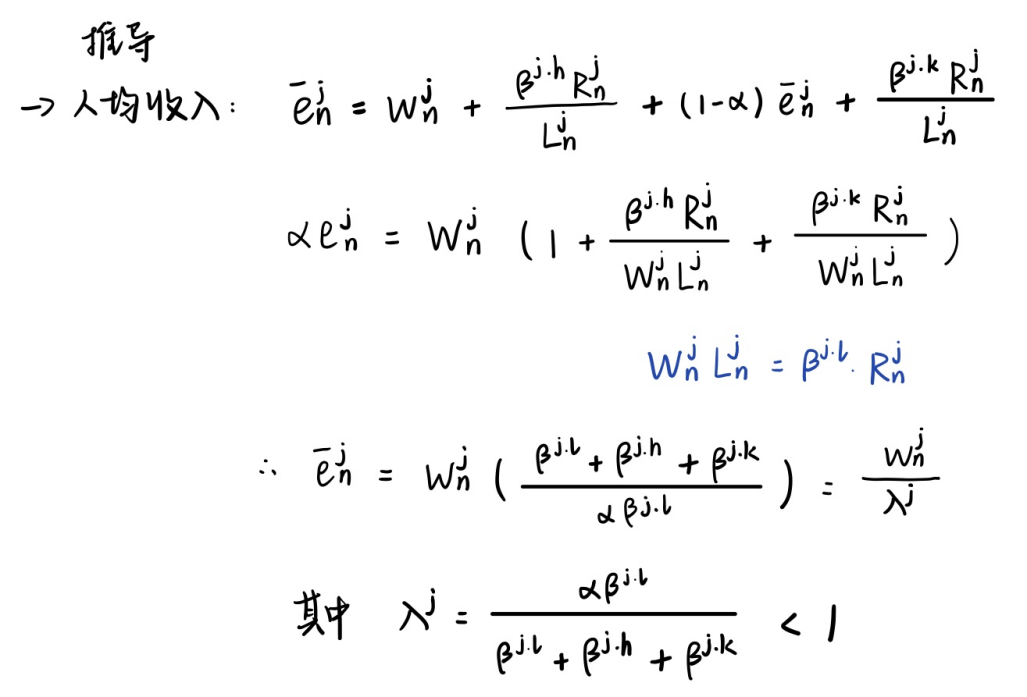

推导过程:

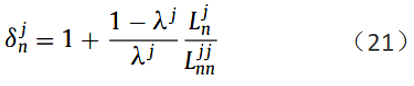

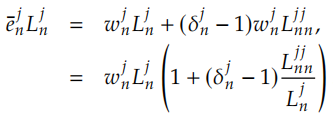

得出结论:人均收入和工资的比例是固定的。

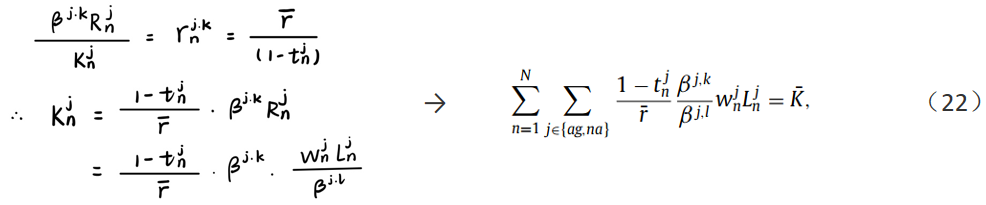

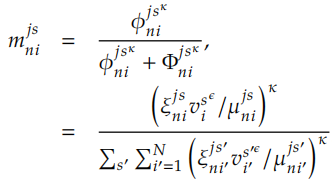

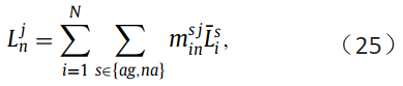

命题2:

工资:

从n省j部门到i省s部门的移民份额:

非移民工人数量:

n省j部门非移民工人的人均收入:

其中,

证明:

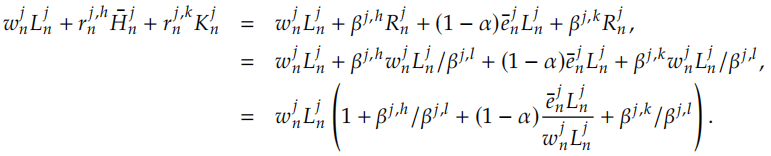

工人就业的总收入:

非移民工人的总收入:

所有来源的总收入为:

因为收入来源是就业、土地回报和资本回报:

工人获得的收入必须等于这三个来源产生的收入,所以把上面的两个等式设等:

命题得证。

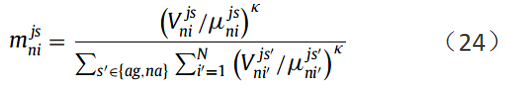

3.4资本市场清算条件

资本市场清算是全国性的→所有行业共有的平均资本成本/收益:

资本总供应量:

资本楔子:

注:当今社会存在着资本扭曲现象,对资本配置的扭曲可以建模为特定区域和部门的资本成本与总体平均资本成本之间的楔子。没有资本楔子的地区(t= 0)的回报率将等于平均资本回报率。与其他地区相比,资本过度积累的地区回报率较低,因此将导致负楔子,资本积累不足则相反。

这个表达式说明:在所有其他条件相同的情况下,平均资本成本降低反映了资本总供给K的上升。

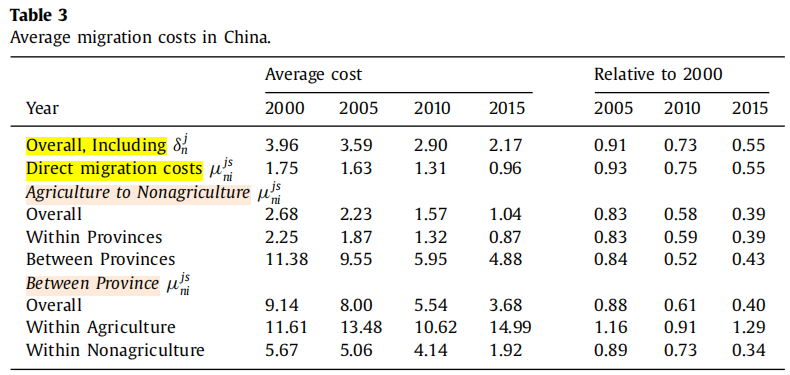

3.5跨省份的工人流动

中国工人会根据实现福利最大化 目标来选择居住和工作的地方。来自n省和j部门的个人会比较所有目的地的潜在效用水平:考虑(n,j)和(i,s)之间的迁移成本,以及反映的土地和资本收入的潜在损失。

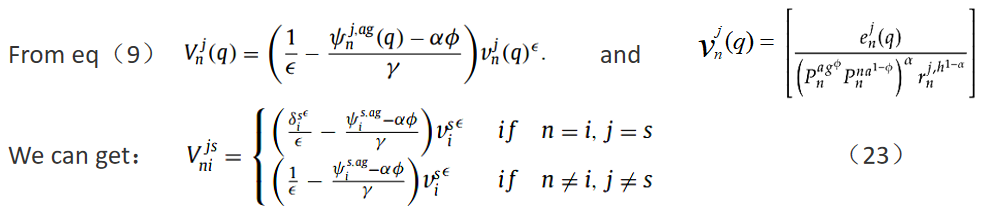

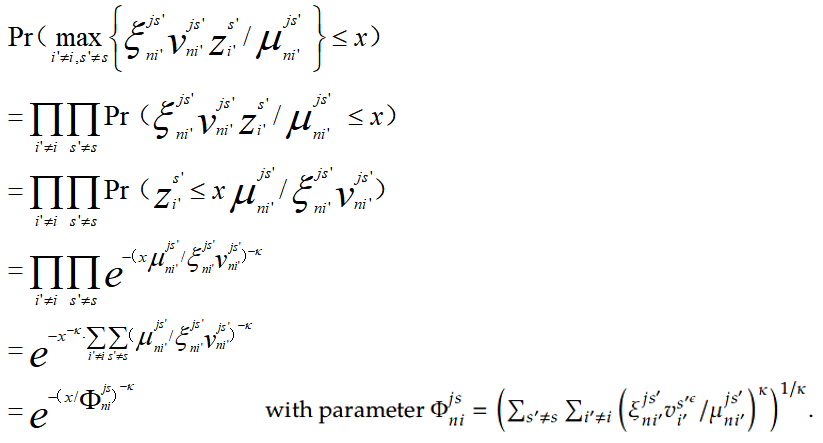

命题3:

间接效用:

移民成本:

位置偏好:,在工人中遵循方差参数为的独立同分布,弗雷歇分布

工人们选择目的地(j,s)去最大化:

因此,在n省和j区登记的工人迁移到i省和s区的比例为:

证明:

同样,所有其他区域最高收入的分配情况如下:

最后,由于一个Fréchet随机变量x1分布的概率![]()

大于另一个x2分布的概率为![]()

![]()

我们得到我们的结论:

命题得证。

给定移民比例和户口登记数

每个省和部门的总劳动力为:

其中非移民本地人的数量为:

04 定量分析

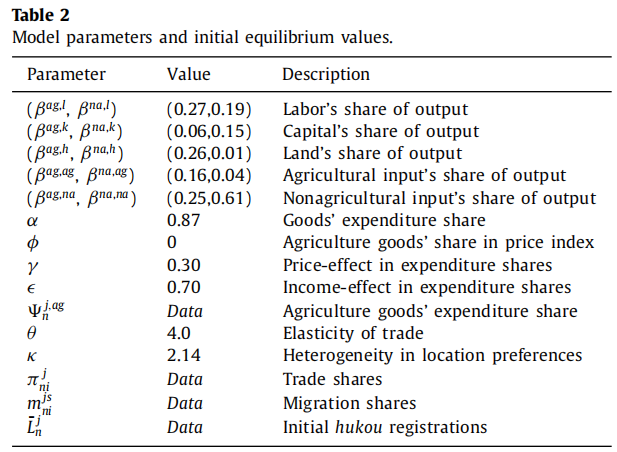

4.1定常参数的校准

现在,我们将数据用于完整模型,先校准时不变模型参数的值。

初始年份:2000年;

贸易份额:用2002/2007/2012年省级投入产出表去估计;

移民份额:2000年和2010年使用中国人口普查;2005年和2015年使用中国1%人口抽样调查(他们的“小型普查”);

注册工人人数:CSY(中国统计年鉴);

生产函数参数:投入产出数据;

消费者分配给住房的份额1-:农村(15%)和城市(11%)的平均,根据CSY;

农产品的支出份额:根据CSY

其他模型参数值来自各种证据与文献:

贸易流动相对于贸易成本的弹性:

支出份额对收入变化的敏感性:ϵ = 0.7

支出份额对相对价格变化的敏感性:

根据Tombe和Zhu (2019):

农业支出的长期份额φ= 0,如在附录中所示,该值稍微增加对我们的结果几乎没有定量影响,且设为0也可简化等式(23)。

4.2迁移成本降低的规模和影响

首先,我们估计迁移成本变化的规模;

量化其对增长、结构变化和区域趋同的影响;

此外,我们将我们的主要结果与具有同质偏好的模型以及基于迁移替代定义的估计进行比较。

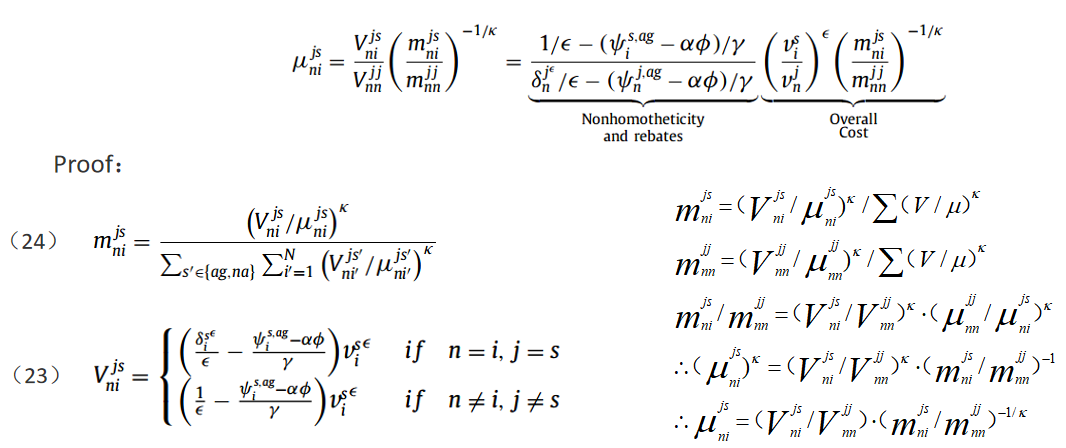

4.2.1估计迁移成本的变化

利用(23)(24)和校准参数以及我们的数据,我们可以计算直接迁移成本:

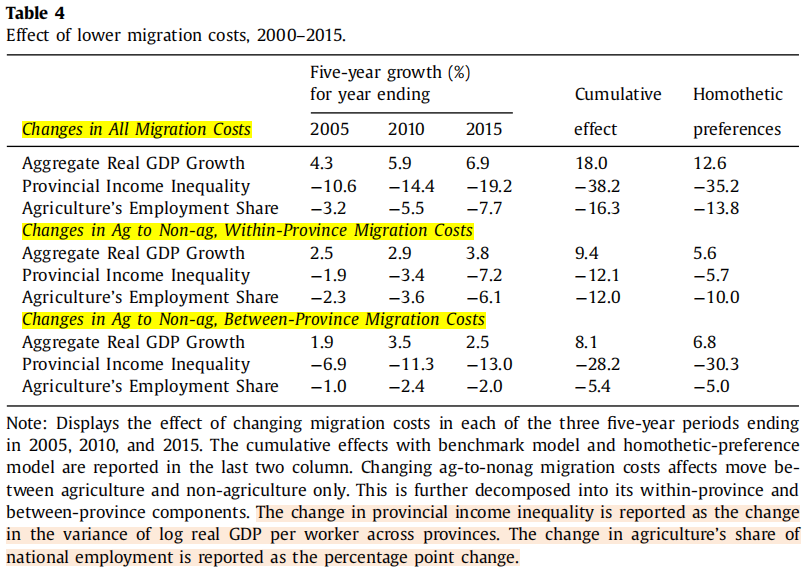

表3的第一行显示了搬迁的平均总成本,包括放弃的土地和资本回报。

表3的第二行报告了直接迁移成本的平均值。2000年这一数字相当可观,但在接下来的15年里下降了45%。

表中第二个面板的第一行显示,从农村到城市或从农业到非农业的平均迁移成本在2000年甚至更高,并且在2000年到2015年之间下降了61%。

注意:移民成本低于1并不意味着移民的收入高于非移民,因为这些成本没有考虑因居住在户口地区以外而放弃的土地和资本回报。

在这三个5年期间,移民成本降低的幅度通常随着时间的推移而增加,但2010年至2015年之间省与省之间的农村到城市移民成本降低幅度低于2005年至2010年之间的降低幅度。这很可能是由于2010年后在中国所有一线和部分二线城市实施了严格的人口控制政策。

4.2.2量化迁移成本变化的影响

就业份额的变化是

农业在总就业中所占份额的变化百分点。

各省不平等的变化反映为每个工人的对数实际GDP方差的百分比变化。

内部移民成本的变化对总体经济活动、区域收入不平等和结构变化有重大影响。

表4的前三行显示了所有迁移成本变化的影响。首先,由于这些变化,在 2005 年、2010 年和 2015 年结束的三个 5 年期间,实际国内生产总值分别增长了 4.4%、5.9%和 6.9%.15年期间的累计影响是实际GDP增加了18%。

表4的第二个和第三个小组分别显示了省内和省间农业向非农业移民成本下降的影响。这两种的 GDP 总量增幅大致相当,分别为9.4%和8.1%。

为了客观地看待GDP总量增长的幅度,我们将研究结果与最近的两项研究结果进行了对比,这两项研究的内容也都是关于减少一些经济体的空间配置不当所带来的收益的。

Fajgelbaum等(2019)估计,假设完全消除美国的商业税楔子,美国的福利将增加 0.6%。Bryan和Morten(2019)估计,假设将印度尼西亚的移民成本降低到美国的水平,将使该经济体的总劳动生产率增加7%。

相比之下,中国移民成本的实际估算下降导致了中国 GDP 总量增长18%。中国的户口制度对国内劳动力流动施加了严格限制,导致空间分布严重失调,因此放宽这些限制带来的收益是巨大的。

表4各组第二行显示,移民成本的降低大大减少了区域不平等。总的来说,各省工人人均实际GDP的差异下降了三分之一以上。

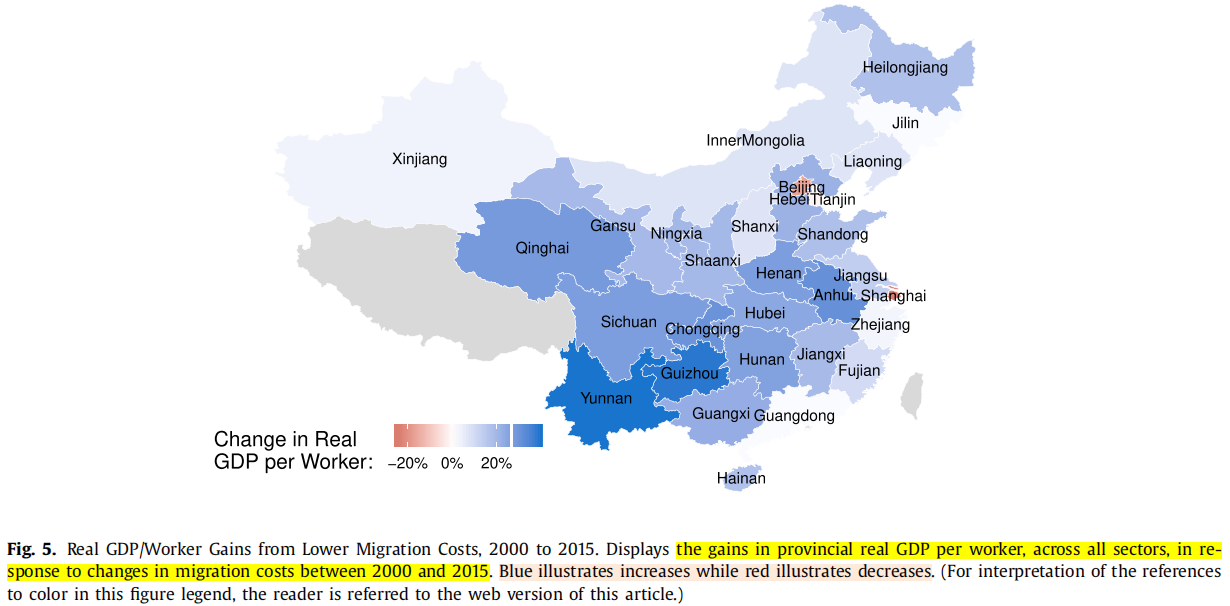

我们将中国各省的收入收益绘制为图5,以说明低收入内陆地区从移民成本降低中获得的收益明显高于沿海地区,从而降低了地区收入不平等。表中的第二和第三个面板显示,省际移民成本的降低比省内移民成本的降低(约三分之二对三分之一)对省内收入不平等的影响更大。

表4第三行显示,由于移民成本的变化,约16%的总就业机会从农业转移到非农业活动。表中的第二和第三个面板显示,在造成农业就业份额下降方面,省内移民成本的降低比省际移民成本的降低更为重要。

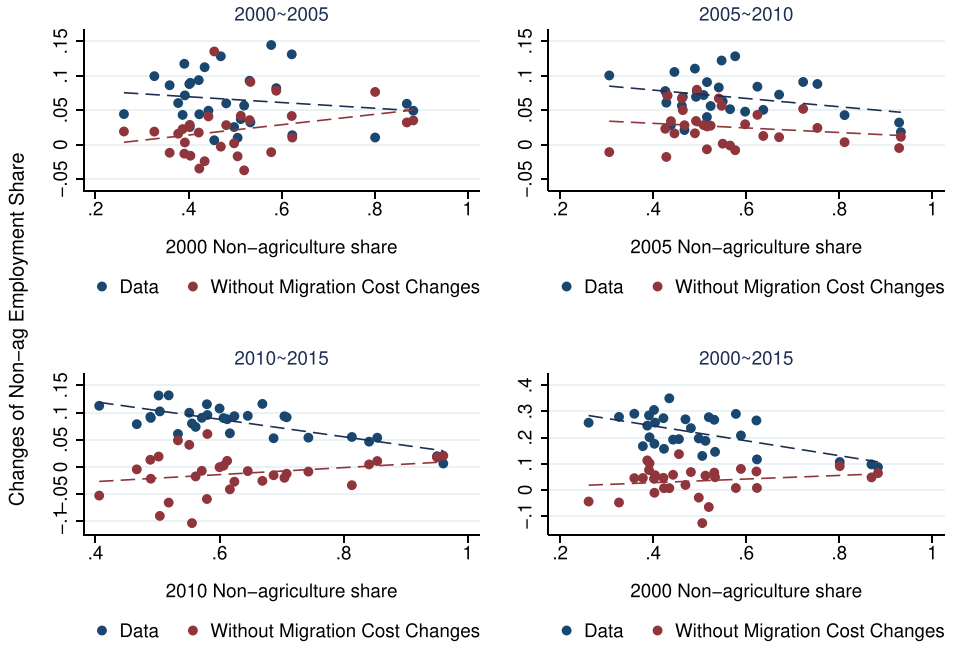

为了进一步说明移民成本降低在结构变化中的重要作用,在图6中,我们显示了各省非农就业份额的实际变化,以及在没有移民成本降低,但贸易成本、资本成本和资本成本实际变化的情况下,模型预测的份额变化。

我们发现,如果不降低移民成本,非农就业份额的平均变化接近于零,并且与初始经济结构没有系统关系。也就是说,如果不降低迁移成本,我们就不会看到中国各省份的整体结构变化或经济结构趋同。

4.2.3与同质偏好模型的比较

为了检验收入效应对结构性变化的作用,我们报告了一个模拟分析,使用了类似于Tombe和Zhu(2019)的柯布-道格拉斯偏好。结果列于表4的最后一列。

为了便于比较,我们保持迁移成本变化与从我们的基准模型估计的相同,但在模拟均衡变化时将它们馈送到同质模型中。我们发现,在没有收入影响的情况下,移民成本的降低将导致更少的移民和更少的结构变化。因此,对GDP总量增长的影响较小。

这意味着:将基准模型估计的迁移成本降低应用于同质偏好模型低估了迁移的增长。因此,为了匹配迁移的实际增长,同质偏好模型需要更大程度地降低迁移成本。换言之,如果不考虑收入对结构变化和移民的影响,将同质偏好模型与数据相匹配将高估移民成本的降低。

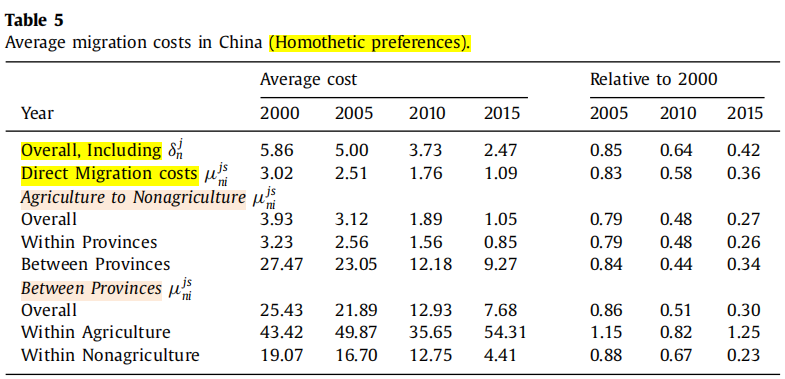

表5给出了同质偏好模型的隐含迁移成本。

与表3对比,实际上,估计的迁移成本变化比基准模型的变化要大得多。

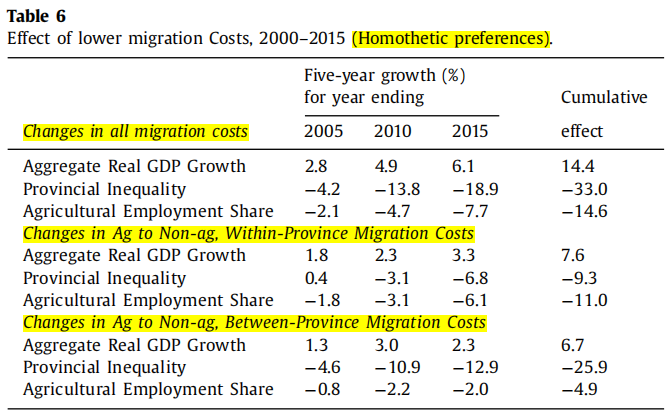

我们还在表6中展示了由同质偏好模型预测的这些迁移成本变化的影响。与表4对比,我们发现,即使移民成本有较大幅度的下降,其对增长、地区不平等和结构性变化的影响仍然小于我们的基准模型中的影响。

4.2.4省内移民的替代定义

正如我们在2.4节中所讨论的,我们对省内移民的定义相当广泛:任何在一个省内转换部门的人都被归类为省内移民。使用这个宽泛的定义的原因是我们发现,在2005年的人口普查数据中,在同一个村庄的农业工人和非农业工人的劳动收入存在巨大差异,这表明在地方上转换行业可能会有很大摩擦。

在这里,我们探讨了一个替代和更严格的省内移民定义。任何在一个省内进行产业转移的劳动者,只有在户口所在县以外的地方,才会被归类为农民工。而对于在户口登记县工作的劳动者,我们假设转换行业不存在显性或隐性成本。也就是说,他们可以在没有成本的情况下转换行业,并有权从他们工作的行业获得土地和资本收入回扣。

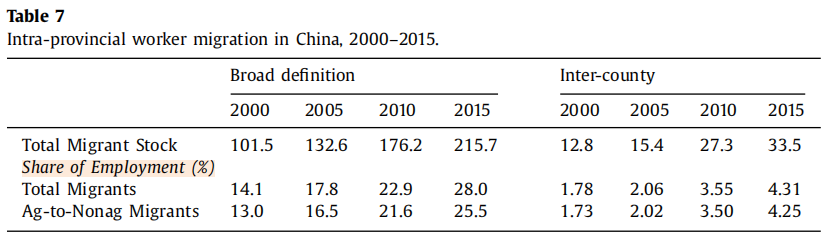

在表7中,我们将新定义下的迁移存量与原始定义下的迁移存量进行了比较。与广义定义相比,省内移民减少了约85%。然而与最初的定义一样,从2000年到2015年,移民比例仍然翻了一番。

根据新的移民矩阵,我们重新计算2000-2015年按省份和部门划分的移民成本。

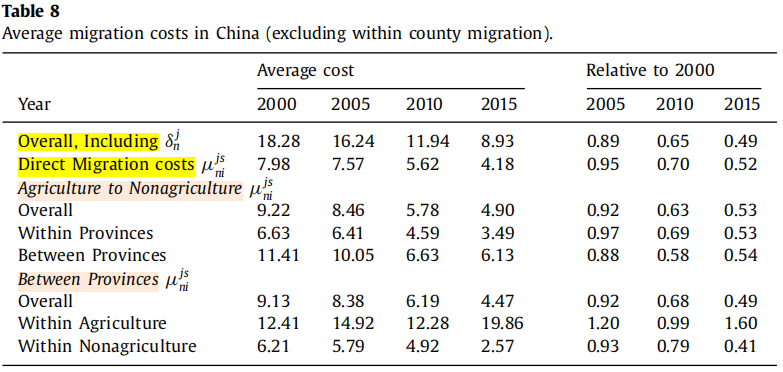

表8显示了从2000-2015年的平均迁移成本。总体迁移成本变化与我们从基准测试案例中估计的非常相似。然而,对于农业向非农业的迁移成本,新的定义意味着平均迁移成本减少略少于40%,这小于基准情况下的60%减少。

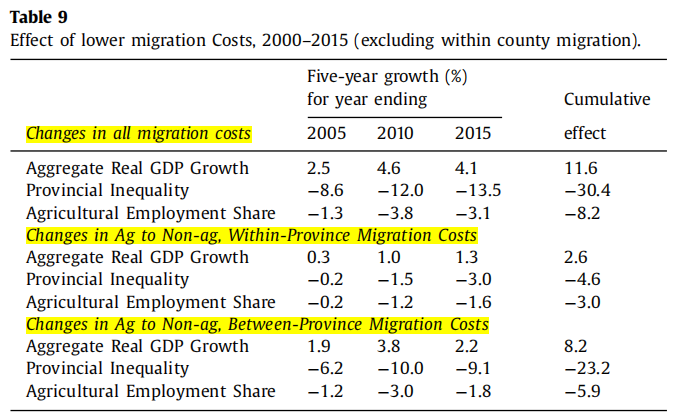

我们在表9中报告了这种移民替代定义下的反事实结果。毫不奇怪,部门间和省内迁移成本降低的影响较小,而省间迁移成本降低的影响与基准案例非常相似。这一结果表明,2000-2015年间,县域内产业转移成本的变化对中国总量增长、地区不平等下降和结构变化的贡献并不显著。

4.3贸易成本降低的影响

劳动力市场的变化对经济增长、结构变化和地区不平等都有重要影响。产品市场的变化也是如此。贸易成本通过将支出转移到生产率相对较低的当地生产商,扭曲了整个空间的生产模式。2000年以来,中国与世界以及中国国内各省之间的贸易成本大幅下降。

与TZ(2019)相同,我们采用 Head和Ries (2001)的贸易成本方法,并根据 Waugh (2010)对估计的贸易成本不对称进行调整。

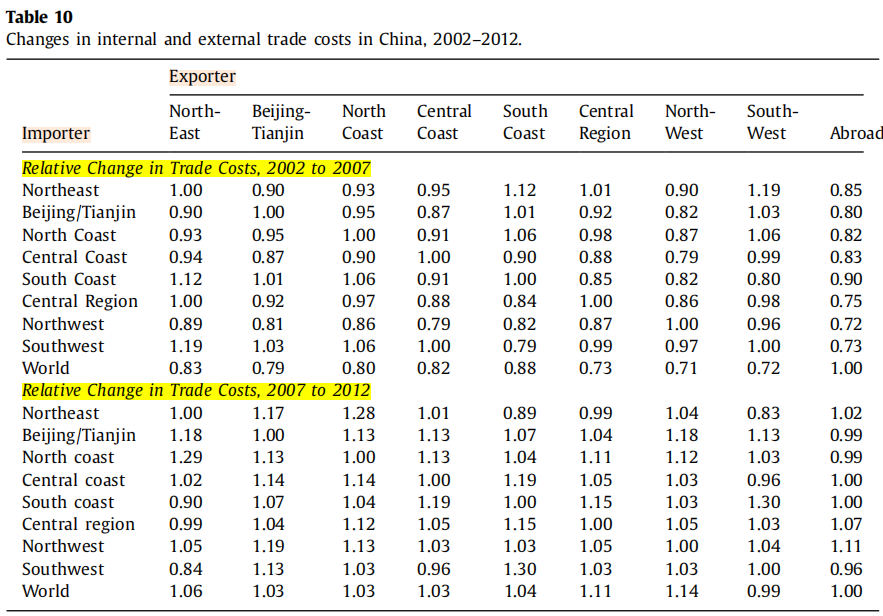

表10展现了2002-2007和2007-2012贸易成本的变动。最初,中国国内和国际的贸易成本都显著下降。但在2007年至2012年期间,贸易成本变化不大——有些成本上升,有些则下降。

表11显示了贸易份额的有关数据。

为了量化这种贸易成本变化对增长和结构的影响,我们模拟了一个反事实分析。

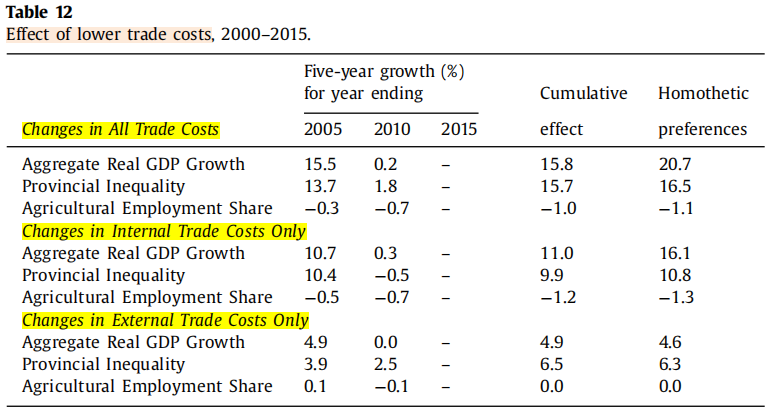

表12报告了这种贸易成本变化对增长和结构变化的影响。鉴于2012年以后国内贸易的数据有限,我们无法模拟第三个五年计划。

4.4资本楔子效应和平均资本成本

根据公式(22)可以计算出平均名义资本成本。之后使用全国CPI对其进行平减(Brandt and Holz,2006),可以获得实际平均资本成本。

通过计算发现,平均实际资本成本从2000年的15.9%增加到2010年的16.6%,但随后下降到2015年的13.3%。

2010-2015年间,资本回报在空间上的分散度上升,资本实际平均成本大幅下降,与全球金融危机后中国政府推出的大规模财政刺激和信贷扩张政策有关。

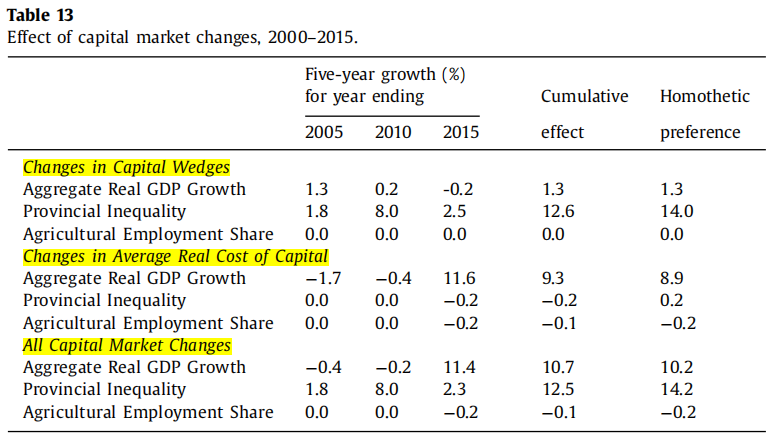

表13报告了资本回报分布和资本平均实际成本的变化的影响:

总体而言:资本市场的变化对GDP总量增长和结构变化影响不大。然而,确实增加了近13%的地区不平等。而这一结果也与中国的政策讨论相反,中国声称,作为刺激计划的一部分,政府主导的基础设施投资有助于缩小地区收入不平等。

从2000年到2010年,平均资本成本上升,对GDP总量增长的贡献为负。这与Zhu(2012)的发现一致,即中国在全球金融危机之前的高增长表现并不是由资本投资推动的。然而,在2010至2015年间,与信贷快速扩张和资本积累增加相关的平均资本成本的降低,对这五年的增长贡献了近12%。因此,近年来,投资驱动型增长在中国变得更加重要。

4.5 分解增长、区域收入趋同和结构变化

到目前为止,我们已经逐一考察了移民成本、贸易成本和资本楔子和成本变化的影响,同时将其他因素维持在2000年的初始值不变。现在,我们把所有这些变化放在一起。此外,我们还选择了各省部门TFP(全要素生产率)的变化,以便使该模型隐含的人均GDP总量的变化与数据中的变化完全匹配。

在总体中我们分别衡量这些变化对增长、地区收入趋同和结构变化的边际贡献。

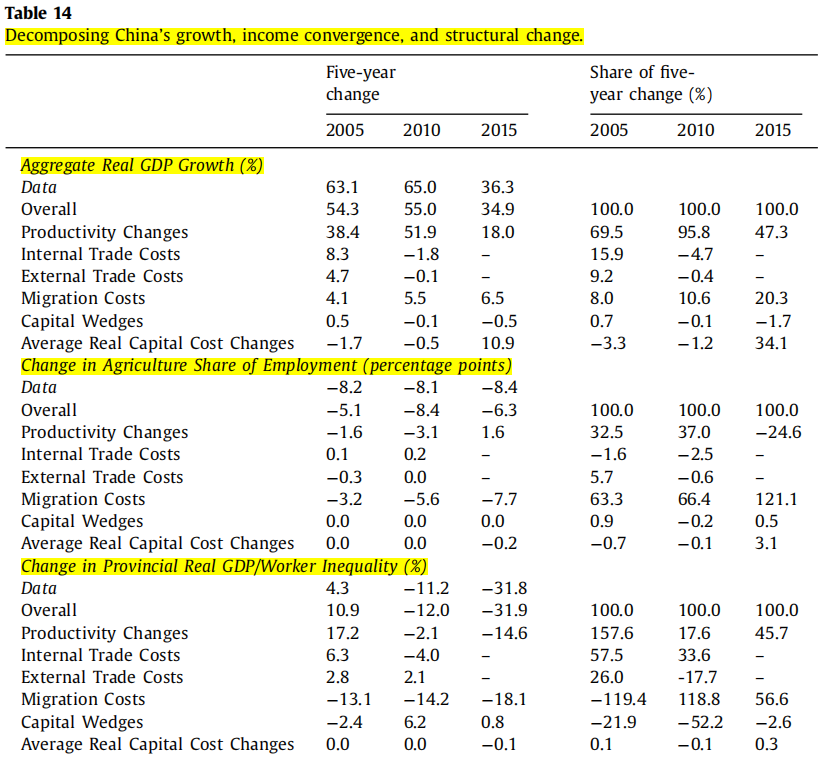

由于各种变化相互作用,特定变化的边际贡献会取决于模型中引入的变化顺序。因此,我们计算在所有可能的变化序列上每个的平均边际贡献。结果如表14所示:

对增长的贡献:

各省部门的TFP增长是GDP总量增长的最大贡献者。2010至2015年间过去5年的缓慢增长与全要素生产率增长明显放缓有关。

在2000-2005年期间,贸易成本的变化,特别是国内贸易成本的降低,对经济增长起到了重要的推动作用,但在2005年以后,贸易成本的变化对经济增长的贡献很小,且为负值。

移民成本的降低一直对GDP增长做出了贡献,而且随着时间的推移,它们的贡献也在增加。资本楔子的变化对增长的影响可以忽略不计。

相比之下,在2010年前,平均资本成本和相关资本积累的变化起到了很小的负面作用,但在过去五年中成为经济增长的主要贡献者,占2010-2015年间GDP增长的近11%。

对结构变化的贡献:

移民成本的降低对整个十五年期间农业就业份额的下降贡献最大。在头十年中,省部门特定的TFP增长也导致农业就业份额下降。然而,在最新五年中,它对结构变化的贡献变得消极。贸易成本和资本成本变化对结构变化的影响可以忽略不计。

对地区收入趋同的贡献:

移民成本的降低也对整个十五年期间跨省收入不平等的减少做出了重大贡献。

中国01年加入世贸组织,在加入前后的第一个五年期间,贸易成本的降低和各省各部门全要素生产率的增长都扩大了中国各省之间的收入差距,但这一增长在很大程度上被移民成本的降低所抵消。如果没有移民成本的降低,中国加入WTO后的地区不平等将会显著加剧。自2005年以来,特别是2010年后,各省和各部门的全要素生产率出现趋同,这也有助于缩小区域不平等。

05 结论

利用有关生产、就业、资本、贸易和移民的的数据,本文分解了2000-2015 年中国经济增长、结构变化和收入趋同背后的各种贡献因素。

具体而言,通过将工人所在地和职业决策的丰富的个人层面数据与中国经济的空间一般均衡模型相结合,本文量化了政策驱动的内部移民成本下降的规模和后果。

我们发现,2000-2015年间,移民成本下降了45%,而从农业农村地区向非农城市地区转移的成本降幅更大。通过各种定量研究,我们发现这些移民成本的变化导致了是区域不平等下降和劳动力从农业中重新分配。

本文还比较了移民政策变化与中国其他重要经济发展的影响,包括贸易成本变化、资本市场扭曲、总资本成本降低和生产率变化。虽然他们都对经济增长做出了显著贡献,但移民政策对中国的结构性变化和区域趋同至关重要。

除此之外,本文还发现,2010年后,行业间和省份间的迁移速度显著放缓,近年来在增长方面对信贷扩张和资本积累的依赖程度增加。鉴于我们在本文中量化的内部移民对中国经济发展的重要性,我们认为未来进一步降低省际城乡移民成本的政策改革可以在促进中国经济增长、加快结构转型和减少地区收入不平等方面带来巨大收益。

下期预告

时间:2021年9月18日上午 8:55-11;40

地点:南开大学经济学院圆阶305

论文:A Theory of Falling Growth and Rising Rents

敬请期待!

文稿:王浩莹

编辑:刘书渊、刘东辰

审校:王永进