云鹰读书会2024第17期(总第201期)

2024-06-072024年4月26日晚,南开大学经济学院云鹰读书会在圆阶205教室“数字经济与贸易科研训练:理论”课堂上顺利进行,本次读书会由2022级本科生闫敬玮、张笑宇同学展示 Ufuk Akcigit 、Salomé Baslandze、 Francesca Lotti的发表在Journal of Econometrica的论文“Connecting to Power: Political Connections, Innovation, and Firm Dynamics”, 2023,由国际经济贸易系何秋谷老师跟进指导,助教彭睿提供答疑。

特别鸣谢

本次云鹰读书会由南开大学国际经济贸易系

系友苏武康博士赞助支持

摘 要

政治关联如何影响企业动态、创新和创造性破坏?本文对熊彼特增长模型进行了扩展,引入能帮助企业减轻官僚主义和监管负担的政治关联。该模型强调了政治关联如何影响一个经济体的企业活力和创新,并产生了一系列影响指导我们实证分析。我们构建了一个新的大规模数据集,包括1993-2014 年期间的企业、工人和政治家,并辅以企业财务报表、专利数据和选举数据,从而将有政治关联的企业定义为雇用当地政客的企业。我们发现了一个领导力悖论:市场领导企业更有可能有政治关联,但却更不太可能创新。政治关联与较高的存活率以及就业和收入增长有关,但与生产率增长无关——我们使用断点回归设计证实了这一结果。从总体上看,政治关联带来的收益并不能抵消再分配和增长下降带来的损失。

目录

一、引言

二、文献综述

三、理论模型

四、数据和描述性统计

五、实证分析

六、总体回归

七、结论

01|引言

越来越多的实证文献(Bartelsman and Doms (2000), Foster, Haltiwanger, and Krizan (2001, 2006)等)认为,从生产率较低的企业到生产率较高的企业的要素再分配是生产力增长的重要来源。同样,基于创新的内生增长模型(Grossman and Helpman (1991), Aghion and Howitt (1992)等)认为,创造性破坏是经济增长的主要驱动力。这些模型假设企业家只需要创造出最先进的产品或技术就可无缝取代在位企业,成为新的市场领导者。然而,在现实中,在位企业会采取各种策略来阻止创新型的竞争者,并维持其市场地位。其中一种策略就是利用政治关联来帮助在位企业在无需参与创新竞争的情况下主导市场。因此,本文将理论模型与对意大利企业和政客新的大规模微观数据集的实证分析相结合,研究了企业层面的政治关联及其对企业动态、创新和总体生产力的影响。

本文的理论模型通过引入政治关联扩展了熊彼特创造性破坏的基本模型,为理解政治关联的社会成本提供了新的理论见解。静态角度看,政治关系可以通过平滑官僚主义摩擦而带来好处;动态角度看,在位企业的政治关联给予其更大的优势,从而导致创造性破坏和创新的整体减少。

同时,该模型与企业利用政治关联推进创新活动的另一种模型区分开来。静态问题意味着有一个企业规模阈值,超过这个阈值,企业就会发现为降低监管负担而付出关联成本是有利可图的。因此,模型的第一个重要预测是,市场领导者在争夺市场份额时更有可能依靠政治关系,而新进入者则更有可能进行创新。我们还发现,建立关联并消除监管负担和官僚主义带来的市场摩擦的企业会暂时享受较高的就业和销售增长,但劳动生产率增长较低。从动态角度看,在有政治关联的在位者的市场上,新进入者的进入速度较慢。即新进入者既要在生产上竞争,又要克服官僚或监管成本。因此,该模型意味着市场领导者会预测到这种动态效应,并战略性地投资于政治关系,以延长其领先地位。我们得到了静态和动态环境下联系决策差距的简明表达式。我们发现,官僚摩擦的存在和政治网络的不对称会促使在位者战略性地利用政治关联。因此,有政治关联的在位企业所主导的市场都是规模较大的老牌企业,这些企业很少创新,发展缓慢。

本文的实证部分使用1993-2014年意大利大规模微观数据集来评估该模型的影响。

首先,本文定义企业在该年取得政治关联为:企业至少雇佣了一名当年任职于市、省或区域层面的当地政客。我们发现,企业层面的政治关联在意大利是普遍存在的,各行业取得政治关联企业的平均比例为 4.5%,占全行业雇佣员工人数的三分之一。意大利的政治背景也为本文将观测重点放在地方政客上提供了合理性。

其次,这些数据中的经验模式与模型含义相吻合,证实了政治关联会对意大利经济的创新和生产力增长带来负面影响。第一,本文首先将企业对创新和政治关系的使用与其市场领导地位联系起来。我们记录了一个“领导悖论”,它说明了创造性破坏的经济问题,并发现以下情况成立:

事实1:与直接的竞争对手相比,市场领导者是最具有政治关联的,但是创新能力最弱。

此事实与市场追随者被激励进行创新以用新产品或者技术超越市场领导者的观点一致。市场领导者依靠政治关联的防御策略来维护其市场地位,而非依靠创新竞争。由于新进入企业获得政治关联的可能性低,这种“领导悖论”会导致市场效率低下。

第二,本文考虑政治关联在企业层面的结果。利用政治关联的跨企业和企业内部变化,记录以下情况:

事实2:在企业层面,政治关联与更高的就业和收入增长相关,但与生产率增长无关。

事实3:有政治关联的企业更有可能存活下来,并且其存活概率会随着其雇佣的政治家的权力增加而增加。

事实2有助于区分政治关联对技术进步有利或有害。当企业利用政治关联来推动技术进步,则就业增长应与生产率增长相结合。但当政治关联被用来获得优待或通过限制市场进入来消除竞争,就业增长将与生产率增长脱钩,正如本文数据所显示。

本文使用准随机断点来确定因果关系。本文收集了意大利所有地方选举的数据,并根据选票分配情况,确定以微弱优势决定的选举。回归断点RDD比较了在微弱竞争选举前与获胜党、与失败党政客有联系的企业。竞争激烈选举的结果可以认为是随机的。因此,在选举后,获胜和失败的企业之间结果断点可以归因于政治关联与企业结果有因果关系。本文发现,在激烈的选举后,与获胜党有政治关联和与失败党派有政治关联的公司增长差距明显增大:相对于失败者,有政治家在获胜方的企业在规模上增长得更多,但在生产率上却没有。

观察社会保障数据中每个企业雇用的政客的劳动收入,估计企业与其政客员工之间的静态盈余,发现:

事实4:政客员工相对于同事获得可观的工资溢价。这个溢价大概占公司额外利润的20%。

上述四个来自微观层面数据的经验事实符合基准模型预测。这支持了本文主要机制,即政治关联的主要作用是确保优惠待遇,而不是支持创新。

本文最后的经验事实与政治关联的总体结果有关。与模型一致,数据表明,企业层面政治关系的影响超出了对相关企业的微观层面影响,对经济产生了巨大的阻力。本文记录了以下情况:

事实5:新公司进入政治关联多的行业的速度较慢,但在进入的条件下,与其他行业相比,进入者更可能有政治关联。

事实6:政治关联越多的行业的年轻企业的比例较低,增长和生产率也较低。

最后,本文量化了官僚主义和监管摩擦,并对政治关系的静态盈余和动态成本进行粗略计算。本文表明,政治关联与商业活力之间的负面关系在受到严格监管的行业和制度质量差的地区尤为强烈,并且政治关联对创造性破坏和生产率增长的影响所造成的动态损失大于静态收益,它们使总产出减少。

本文的研究结果表明:政治关联是市场领导者普遍使用的保持其行业领导地位的策略之一,但由于较低的再分配,这对总体动态产生负面影响。本文的结论具有普适意义,可以推广到其他环境。

02|文献综述

本文综合了几个方面的文献的内容,并基于几个方面的研究围绕文章主题进行拓展。

1. 创造性破坏、要素再分配、经济增长

创造性破坏的过程是内生增长模型的核心 (Klette and Kortum (2004), Lentz and Mortensen (2008), Aghion, Akcigit, and Howitt (2014)),通过创造性破坏的要素再分配的重要性也被实证说明说明 (Bartelsman and Doms (2000),Foster, Haltiwanger, and Krizan (2001, 2006)).但关于阻碍要素再分配的因素却少有人研究。我们的理论表明,市场摩擦的存在和企业间政治关系的不平等分配导致了现任者和追随者之间的特殊扭曲,阻碍了重新分配和增长。

2. 市场和商业活力

越来越多的证据表明市场领导者的战略行动可能有助于研究下降的竞争的下降和生产率增长的下降。Andrews, Criscuolo, and Gal (2016) and Akcigit and Ates (2021)发现了在生产率方面市场领导者和追随者中间很大的鸿沟,并将此差距归因于大公司向小公司的知识溢出减少。微观层面的研究表明,市场领导者使用战略性专利或并购交易如何对竞争力产生负面影响。(Cunningham, Ederer, and Ma (2021), Argente, Baslandze, Hanley, and Moreira (2020), Baslandze (2021)). 本文表明,政治影响是市场领导者维护市场的另一种策略,而这种策略对总体商业活力具有负面影响。在这个意义上我们的研究与 Krusell 和 Rios-Rull(1996 年)、Mukoyama 和 Popov(2014 年)以及 Bellettini、Ceroni、Baslandze(2021 年)的研究相近。我们的论文强调了官僚和监管摩擦作为中介因素的重要性,通过这些因素,政治关联转化为较差的总体绩效。Gutiérrez 和 Philippon(2017)认为,美国市场集中度不断提高的原因是监管不断加强,而 Zingales(2012)认为美国经济已变得有利于大型企业。与此相关,Bessen(2016 年)的研究表明

在美国,市场监管与寻租密切相关,企业利润的增长在很大程度上可归因于 2000 年代后的政治寻租。

3. 公司和政客的联系

我们可以大致将这部分文献分为两部分:一部分是实证记录政治影响产生的私人回报,另一部分是强调政治影响的总体社会影响。

第一部分文献记录了不同环境下政治影响带来的巨大私人回报(Fisman(2001)、Johnson 和 Mitton(2003)、Faccio 和 Parsley(2006)、Akey(2015)、Acemoglu、Hassan 和 Tahoun(2017)、Akey (2015)、Acemoglu、Hassan 和 Tahoun (2017))。由于从政治家那里获得了各种好处,有政治关联的公司表现更好,因为有利于公司获得信贷和融资(Johnson 和Mitton (2003));有利于公司获得政府合同、经济刺激资金和公共补贴(Goldman、Rocholl 等(2013));还有利于公司获得较轻的税收(Arayavechkit、Saffie 和 Shin (2018))、相对放松的监管审查(Kroszner 和 Stratmann (1998));以及政府对陷入财务困境的企业的救助(Facrís and Orlando (2021))。

文献的第二部分主要围绕两个关于政治关系的经典观点展开。政治关系的社会成本:“润滑车轮假说”(Kaufmann 和Wei (1999))和 “抓手假说”(Shleifer and Vishny (2002))。前者表面政治关联是好的,因为可以平滑市场摩擦。后者表明企业的政治取得政治联系需要社会成本,相当于将政府的影响力从为公共福利转向为企业谋利。这两个观点在Cingano and Pinotti (2013)的文章 (简写为CP)中被评估,与本文一样,CP在意大利发现了企业与当地政客的联系,并表明有联系的企业会从增加对政府的销售中获得收入溢价。但是CP 关注的是因公共产品提供效率低下而产生的社会成本,而本文强调的是因创新和企业活力下降而产生的新型动态社会成本。

03|理论分析

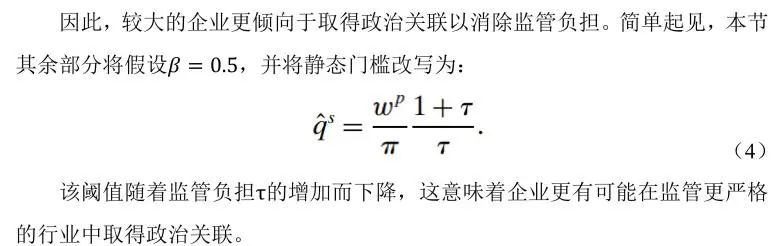

本文将熊彼特基本增长模型进行简单扩展,引入了企业对政治关系的选择。在模型中,政治联系有助于企业克服特定的市场摩擦——官僚主义与监管负担。

3.1 静态环境

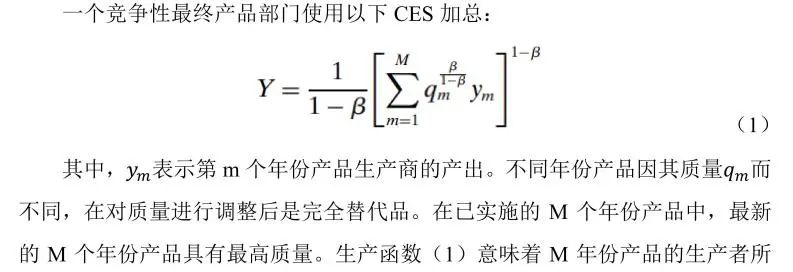

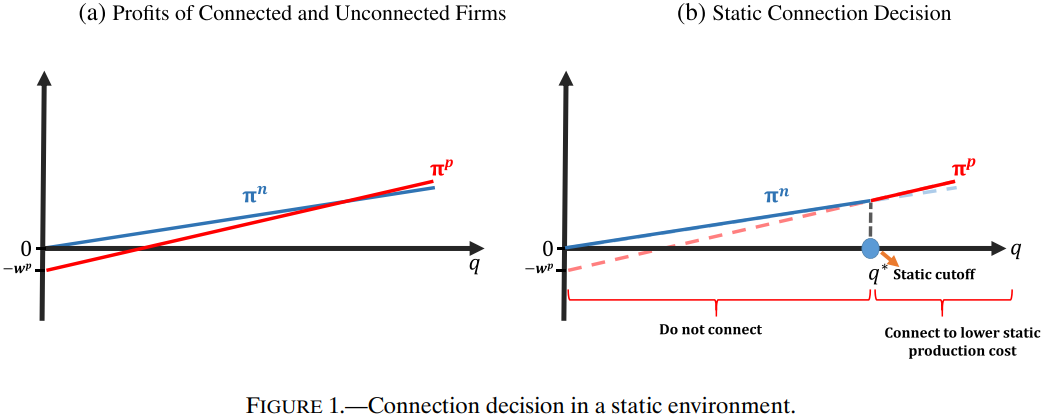

表1第2列给出了没有监管负担的取得政治关联企业的劳动力、收入和劳动生产率的最优选择。表1最后一列指出了当一个未取得政治关联企业变为取得政治关联时,相关状态的变化方向。正如所见,由于未面临监管负担,取得政治关联公司雇佣了更多的劳动力和更多的收入,但其劳动生产率较低。因此,此处一个重要结果是,政治关联导致了规模的增长,而不是劳动生产率。

表1

图1

目前为止,我们总结了两个主要含义:

含义(1):大公司更有可能取得政治关联。

含义(2):建立政治关联后,企业在就业和收入方面有所增长,但在劳动生产率方面没有提升。

这说明在该模型中,政治关系和企业规模之间的关系是双向的。随着企业规模的增长,监管负担随之增加,政治关联变得更有吸引力,因此更大的企业更有可能建立关联。一旦大公司取得关联,它们更容易成长,甚至变得更大。

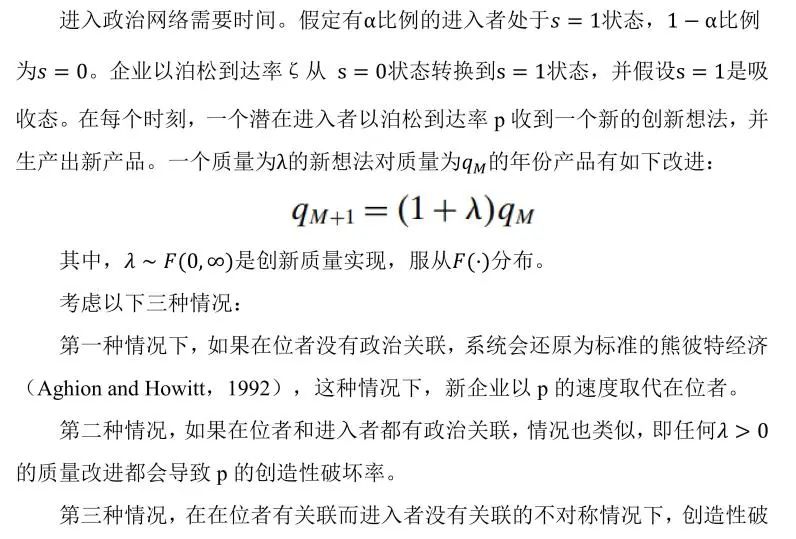

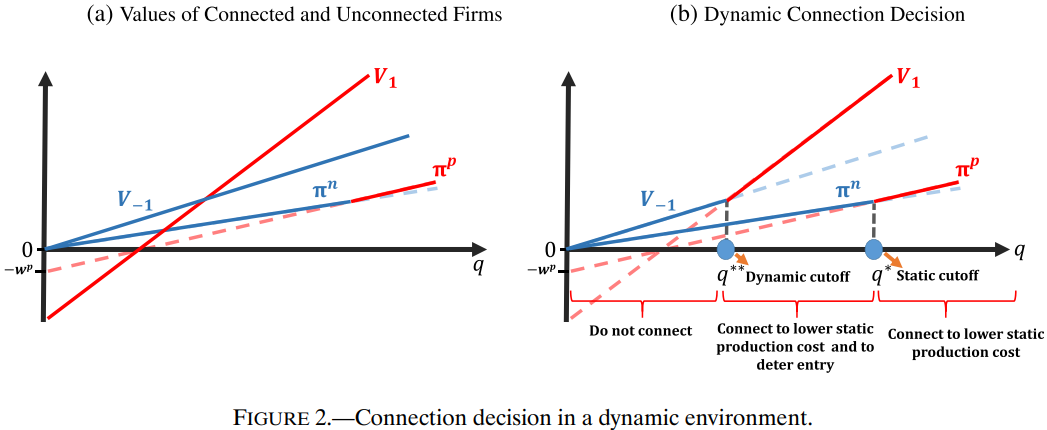

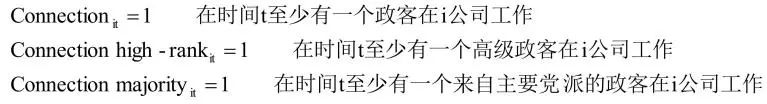

3.2 动态环境

图2

3.3 利用模型分解大城市生产力优势的来源

本文引入政治关联对熊彼特式创造性破坏模型的基本扩展,为理解政治关联的社会成本提供了一些新的理论见解。从静态上看,由于减少了市场摩擦,政治关联对社会是有益的。然而,该模型在动态环境中发现:第一,由于政治关联准入不平等,进入者和在位者之间的楔子不对称,创造性破坏会减少。第二,这种机制为市场领导者创造了额外的战略激励,使其利用政治关联来延长自己的领先地位。因此,有政治关联在位者的市场的进入和重新分配会减少,最终被那些创新少、生产率停滞不前的老牌大企业所主导。

本文模型含义有助于将机制与另一种机制区分开来,在这种机制中,政治关联有助于企业提高生产率,例如,通过降低有效创新成本或帮助向市场引入创新。与目前的影响相反,这种替代机制将意味着在企业层面上,关联和创新是相辅相成的,企业规模和生产率都因政治关联而增长。

04|描述性统计

研究使用了1993-2014年间意大利的大规模微观层面数据集,包括社会保障数据、企业财务报表、欧洲专利局的专利数据、地方政治家的国家登记信息及详细的地方选举数据。作者构建了如下三种表示公司有不同政治关联的虚拟变量,其中,高级政客指的是(副)省长、(副)市长、和重要委员会的主席。

05 | 实证分析

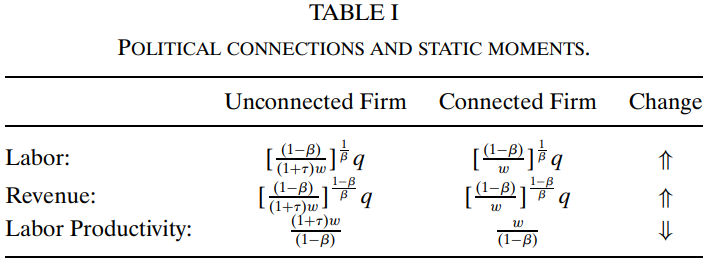

5.1 领导者悖论

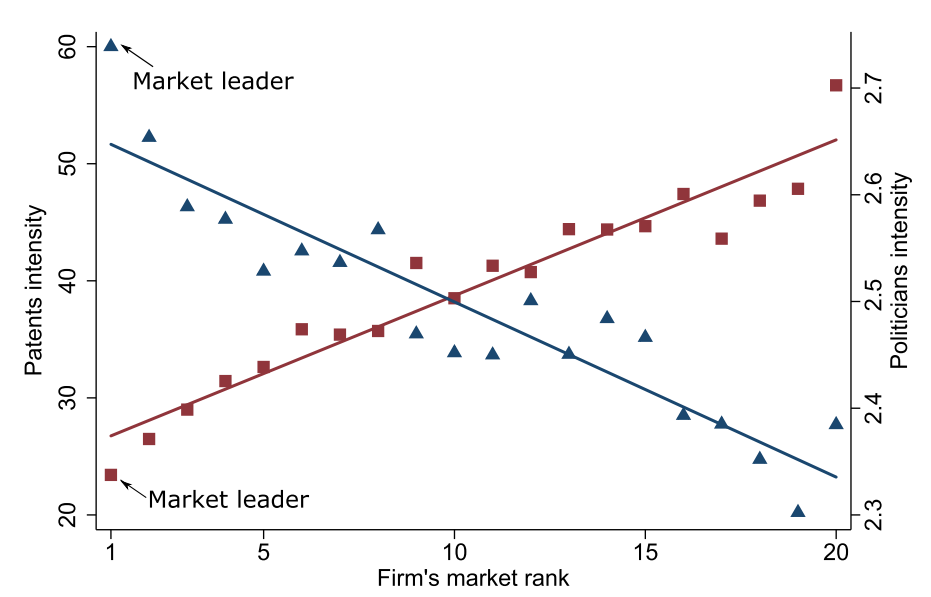

作者根据新构建的数据集,固定了行业、地区和年份,画出来如下散点图,红色方块代表市场排名和创新密集度的关系,蓝色三角代表市场排名和政治家密集度之间的关系,并绘制了相应的回归线。由图可知,市场领导者创新密集度最低,政治家密集度最高。由此结果得到事实一:与直接的竞争对手相比,市场领导者的政治关联的强度最大,创新能力最弱。

图3

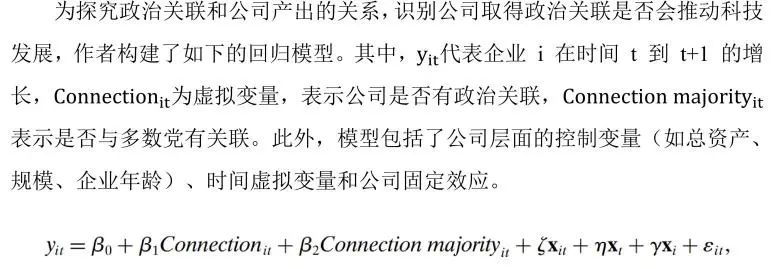

5.2 政治关联和公司产出:回归分析

根据模型,如果企业利用政治联系推动技术进步技术前沿,则我们应该观察到公司增长与生产率增长显著正相关。相反,如果政治联系用于获得优惠待遇或消除竞争,则生产率的显著相关性释放出的工人会被重新分配到有联系的企业,则不能观测到公司增长与生产率增长的相关性。

表2

作者使用了不同的方法探究政治关联和公司产出的关系,得出结果如上表。1、3、5、7列是用最小二乘法估计政治关联对公司员工数量、公司价值增加额、劳动生产率和全要素生产率的影响;2、4、6、8列是采用固定效应模型探究政治关联对公司相应指标的影响。根据实证结果,我们得到事实二:在企业层面上,政治关系与就业增长和收入增长有关,但生产率增长无关。

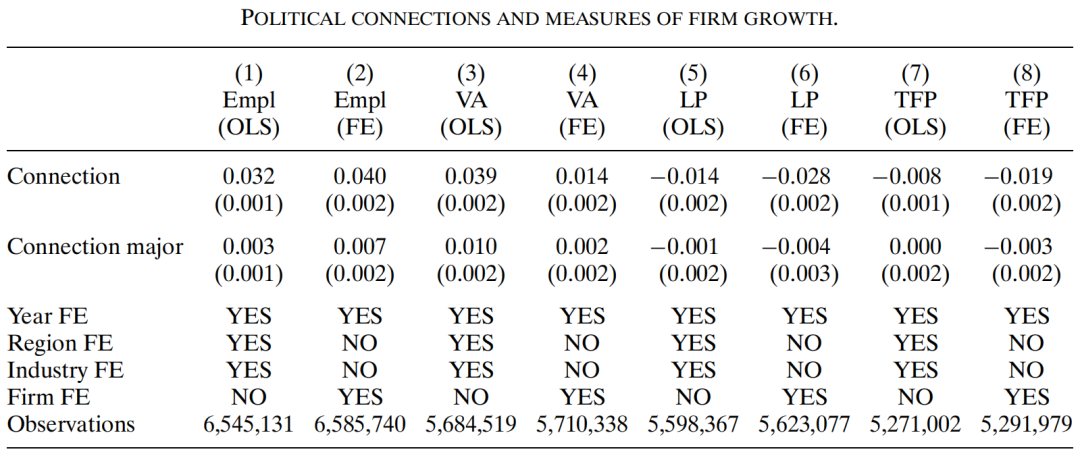

5.3 政治关联和公司生存

这部分作者使用Cox生存模型,并控制了企业规模、市场份额以及年份和行业变量,发现政治关联的企业比非关联企业拥有更低的退出风险。特别是,与那些拥有高级别政治家或者主要政党政治家关系的企业相比,这种生存率的提升更为显著。根据实证结果我们得到事实三:有政治关联的公司更有可能生存下来,所雇佣的政客政治权力越大,他们的生存概率越大。

表3

5.4 政治关联和公司增长:断点回归设计

为了检验政治关联对企业产出的因果关系,研究者使用了断点回归设计。这种方法利用意大利地方选举中决定胜负的微小差距,比较支持胜选者党派的公司和支持败选者党派的公司的在选举之后的增长情况,来判断公司增长的变化是否是由政治关联的程度变化导致的。这种设计让研究者通过观察政治关联如何在选举结果随机产生的情况下显著改变企业的经济表现,从而进行可靠的因果推断,但缺点是没有利用整个数据集。

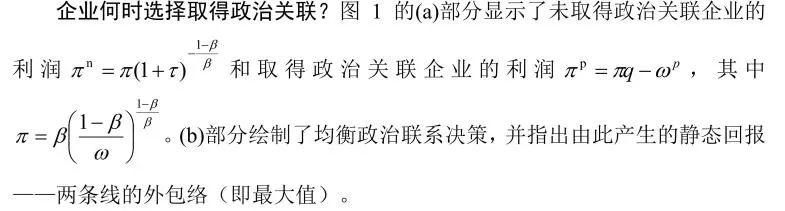

5.4.1 随机结果的识别

根据随机断点设计的思路介绍,我们在数据选取时要尽量保证选举结果的随机性。在论文中,我们认为票选差距小的选举结果是随机的,定义票选差距为零是随机断,也是胜选阈值,因为这代表选举之前冠亚军的政治权力近乎相当,公司的政治关联强度也相当。其中需要强调的是,本文中将票选差距定义为选举中第一名的得票率减去第二名的得票率。

根据作者构建的数据集,在1993-2014年间,市级选举有36513次,其中票选差距在20%以内的有19589次,票选差距在5%以内的有5879次,票选差距在2%以内的有2395次;省级选举有404次,其中票选差距在20%以内的有239次,票选差距在5%以内的有69次,在2%以内的有16次。这为断点回归分析提供了可观的样本量。同时,经分析发现票选差距没有其他异常和地理集中性。

此外,还有两种情况威胁选举结果的随机性,一是连任优势,即上一届在位党即使在票选差距很小的情况下也在选举中更具有优势;二是如果公司倾向于同时雇佣了第一名和第二名两个党派的政客,那么将对断点回归分析的结果造成较大的干扰。基于这两方面的顾虑,作者再次对数据集进行分析和检验。

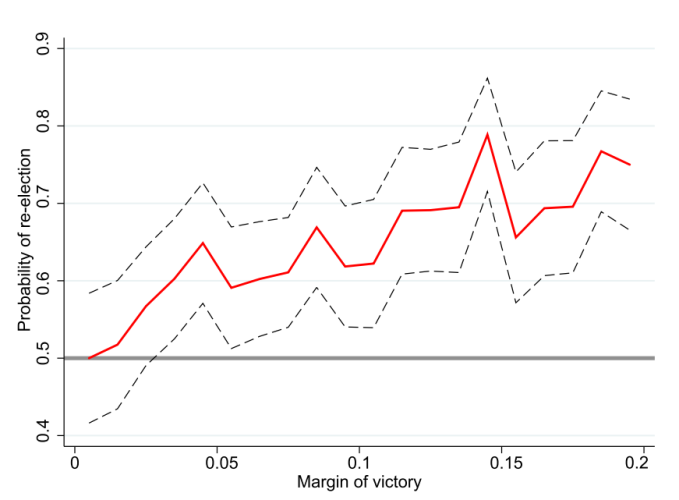

图4

上图横轴是票选差距,纵轴是连任的概率,容易发现越接近胜选阈值,连任概率越接近0.5,说明选举结果的不确定性较高,这种情况符合断点回归设计的基本假设,即在临界点附近,选举结果应接近随机。

关于第二个潜在的顾虑,为了应对这一潜在问题,作者检查了在选举年(t)票选差距10%以内参选的企业中,有多少企业在前一年(t-1)同时雇佣了来自竞争政党的政治家。结果发现,只有4%的企业存在这种情况。为了确保分析的准确性,作者在随后的分析中排除这4%的观测数据。这一步骤有助于减少样本中的干扰,使得处理组和对照组之间的比较更加有效和准确。

5.4.2 回归模型

5.4.3 断点回归设计的图像分析

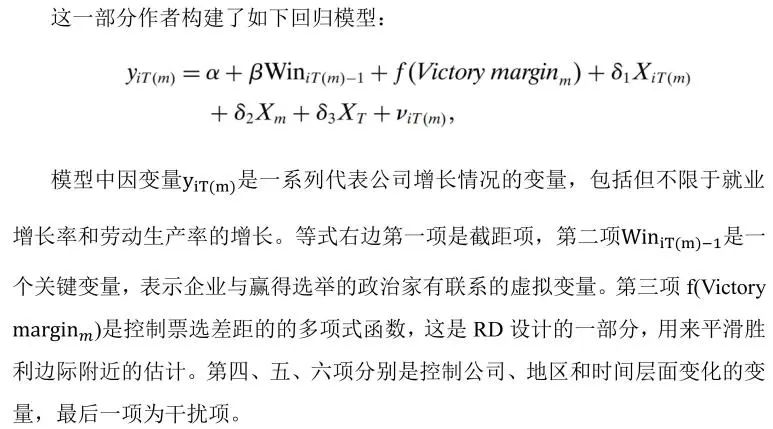

图5

作者通过图像法展示了在政治关联与企业成长间的关系的断点回归设计。具体来说,图表展示了公司从T年到T+1年的成长与T年选举时的选举结果之间的关系。正的胜利边际表示公司在T-1年与在T年赢得选举的政党的政治家有关联,而负的胜利边际则表示与输掉选举的政治家有关联。这些数据聚焦于胜利边际不超过10%的所有选举。每个点代表该间隔内公司成长指标的平均值;实线表示回归预测曲线。图形中的结果被标准化,使得在临界点处的输家的结果变量等于零。

根据(a)(c),公司的增长在胜选阈值处出现了一个较大的正向不连续性,表明在紧密竞争的选举后,支持赢家的公司成长超过了对应输家。这种不连续性的估计可能低估了赢得选举对T到T+1年成长的真正因果效应,因为赢得选举的政治家可能在T+1年离开公司(比如因为从政放弃职位或者被其他公司挖走)。实际上,研究发现,30%在T-1年就职于公司的赢家政治家在T+1年离开了这些公司。因此,在图表的另一个面板中,作者重复了相同的分析,但排除了在T+1年前赢家政治家离开公司的情况,再次观察到在临界点处有一个更大的正向不连续性。

图(b)(d)图展示的是票选差距和劳动增长率的关系,可以看出公司的政治关联对公司劳动增长率没有显著的正向影响。

5.4.4 断点回归的估计结果分析

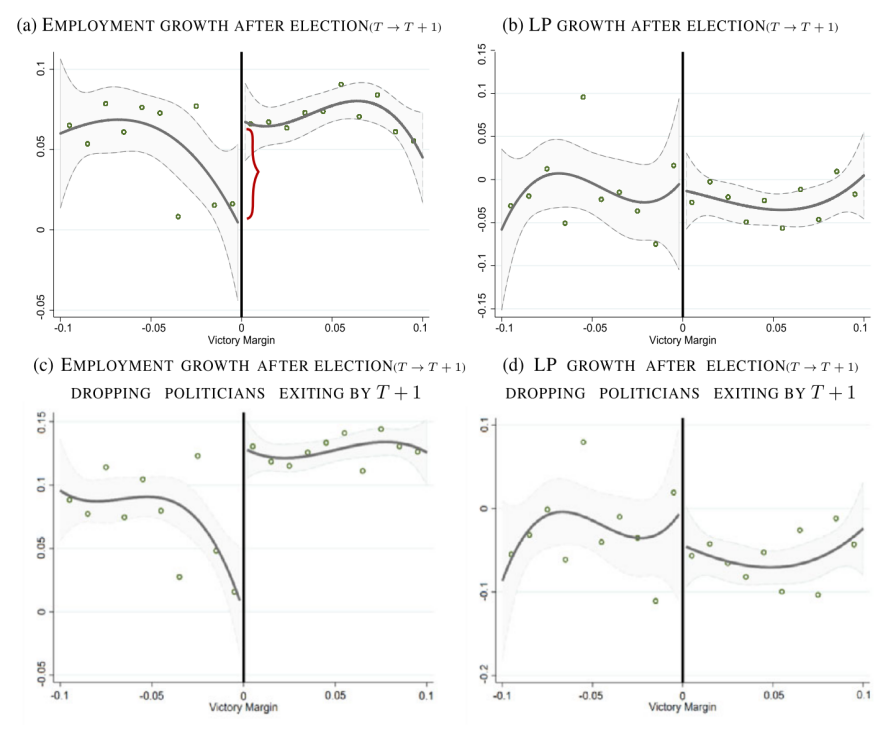

表4

上表为选举之后分别对就业增长和劳动生产率增长的估计,在列 (1) 中,Win dummy 的系数为 0.0392,在列 (2) 中为 0.0408。这表明与赢得选举的政治家有联系的企业,其就业增长率显著高于其他企业。观测到年龄变量的系数接近零,表明年龄对就业增长的影响不显著;企业大小的对数在列 (2) 中的系数为 0.0018(标准误差为 0.0033),表明较大的企业有轻微的就业增长优势。

而列 (3) 和 (4) 劳动生产率增Win dummy 的系数为负(-0.0127 和 -0.0140),表明与政治家有联系的企业其劳动生产率增长较低,尽管这一结果在统计上可能不够显著。Age 和 Log Size这两个变量的系数在劳动生产率的回归中也表现为负,尤其是企业大小对数的系数(-0.0106),这可能表明更大的企业在劳动生产率方面增长较慢。

综上,在不控制其他变量的情况下,根据估计结果我们可以初步得到结论:政治关联显著导致公司的就业增长,但对公司的劳动生产率没有显著影响。

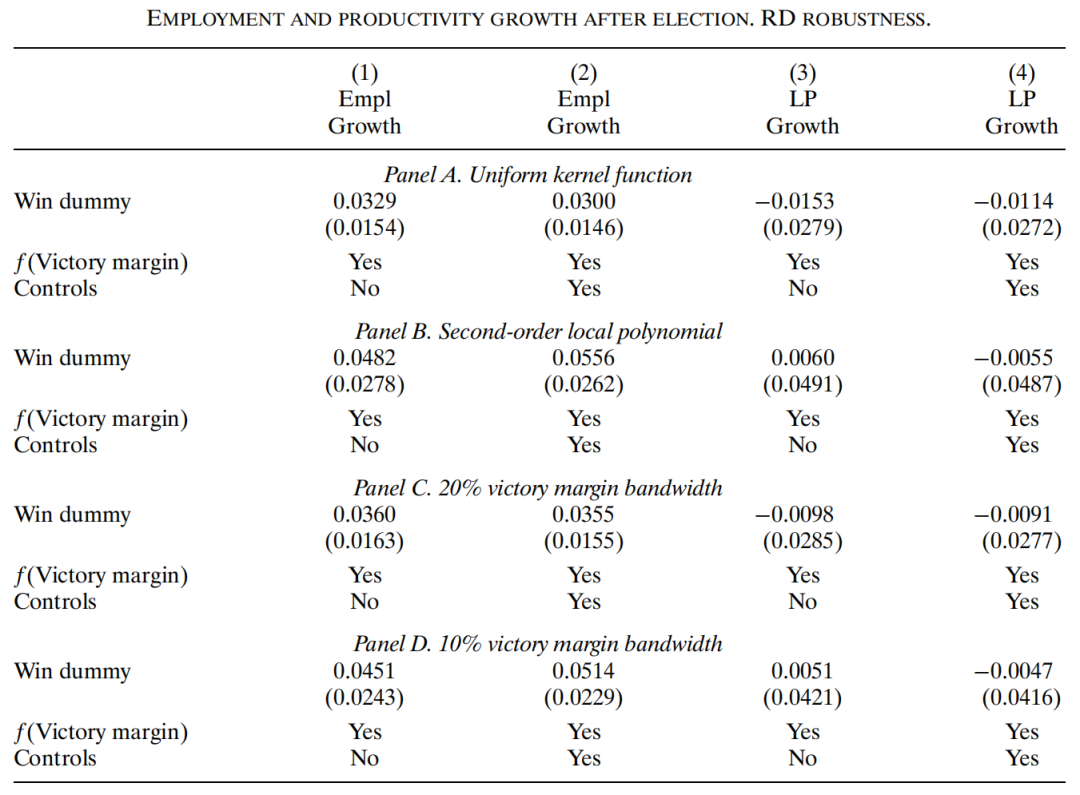

5.4.5 随机断点设计的检验

为了保证结果的稳健性,作者通过改变核函数、多项式的阶数和票选差距的大小来对回归结果进行检验。得到下图,面板 A使用均匀核函数对局部线性回归进行加权。结果显示,在使用均匀核函数时,赢得选举的虚拟变量(Win dummy)在就业增长上的系数为0.0329和0.0300,劳动生产率增长上的系数为-0.0153和-0.0114。这说明政治关联对就业有正面影响,但对劳动生产率可能有轻微的负面影响。在首次回归时我们使用的是f(Victory of margin)的三阶局部多项式,面板B使用二阶局部多项式对f(Victory margin) 进行估计。在这种情况下,Win dummy在就业增长上的影响更显著,系数为0.0482和0.0556,但在劳动生产率上的影响仍然是轻微的负面或不显著。面板 C将票选差距的带宽设为20%的情况下,Win dummy对就业增长的影响为0.0360和0.0355,而对劳动生产率的影响为-0.0098和-0.0091。这表明即使在更宽的带宽下,这些结果仍然保持一致。

面板D在更窄的10%胜利边际带宽下,Win dummy在就业增长上的系数为0.0451和0.0514,表明政治关联的正面就业影响在较小带宽内更为显著。对劳动生产率的影响也显示为轻微的负面或不显著。

表5

检验结果表明,无论是改变核函数、多项式的阶数还是胜利边际的带宽,关于政治连接对就业增长有正面影响、对劳动生产率有轻微负面影响的基本结论都是稳健的。

5.5 政客员工的报酬

5.5.1 员工从政前后薪酬变化

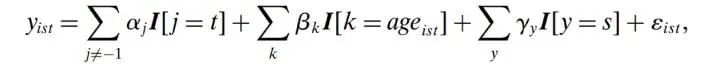

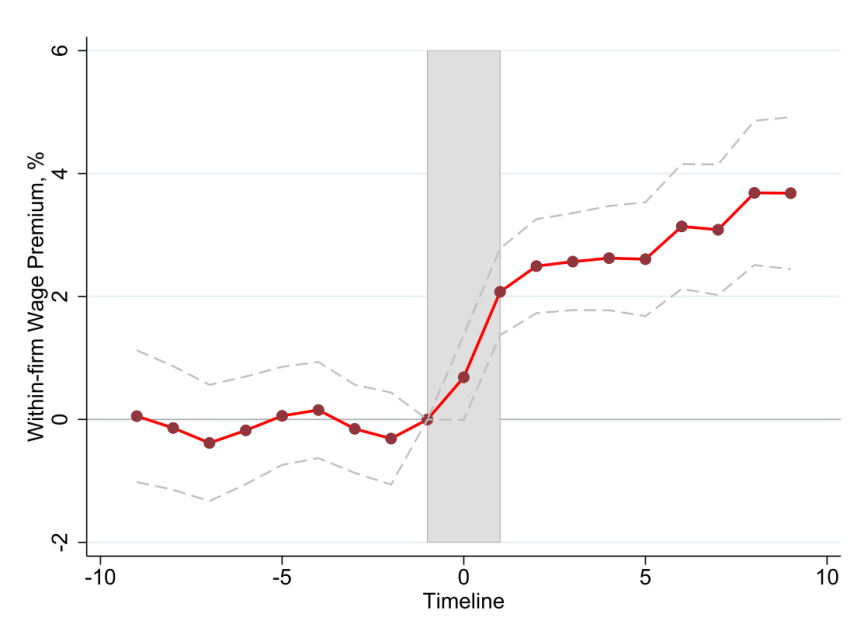

平均而言,从事政治活动的企业员工比他们的同事多获得10%的薪酬,而对于省级和地区级政治家,这一薪资溢价更是显著,女性白领地区政治家的薪酬溢价高达108%。然而,这些薪酬差异可能由工作的性质的不同或工作人员的特性差异引起,例如教育水平、工作经验、或其他未观察到的能力差异。为了更准确地分析薪酬差异的原因,研究者采用了事件研究的方法。这种方法专注于那些在就职期间成为政治家的员工,追踪他们在同一家公司中的薪酬演变情况。这种分析帮助区分薪酬变化是否是由政治身份引起的。

作者构建了如上模型,研究公司员工在成为政客前后十年的薪酬变化。因变量y代表个体i在状态s和时间t的平均每周薪酬。第一项代表时间固定效应,第二项代表年龄固定效应,第三项代表个体固定效应,第四项为误差项。得到下图所示的分析结果,在员工从政的当年(t = 0)和之后的第一年(t = 1),其薪酬溢价会增加,随后在之后的几年中稳定在大约3%到4%。这表明工作人员在获得政治权力后变得更有价值,或者是进入政治后其外部选择增多,因此薪酬溢价增加。有趣的是,研究中发现,即使政治家失去了政治职位但留在企业中,其薪酬溢价既没有表现出下降也没有增加。这意味着一旦政治家在企业中建立了其价值,即使失去政治地位,这种价值似乎仍被企业认可,其薪酬溢价得以保持。

图6

5.5.2 分租

员工成为政客通过帮助公司平滑监管摩擦,为公司带来不少利益,作者在这一部分尝试探究平滑摩擦后公司所得利益是以怎样的比例在公司也政客员工之间分配的。政治家与其非政治家同事相比,平均年收入高出747欧元。考虑到平均每家有政治联系的公司雇佣大约17名政治家,因此可以估算出政治家在公司中的平均年收入增益为2311欧元。为了估算与政治联系相关的利润增益,使用了基于公司层面固定效应回归模型的年利润增长与政治联系虚拟变量的估计,该模型显示利润增长了2.8个百分点。基于样本中利润的平均值,估算得出公司因政治联系每年可获得9037欧元的静态利润增益。粗略计算显示,政治家的收入增益占公司与政治家互动产生的总剩余的20%,而剩余的80%以额外利润的形式归公司所有。然而,文中所估计的政客员工溢价很可能是一个下限。首先,上述事件研究估计了成为政治家后工人工资溢价的变化,但如果公司预期其员工的政治生涯,部分政治工资溢价可能已经算在在他们当选前的工资中。其次,如果政治家在成为政治家后减少了在公司的工作时间,在没有确切工作小时数的数据的情况下,我们可能低估了工资溢价的真实变化。此外,我们没有计算公司可能向政治家提供的其他非工资形式的货币转移。根据估计和计算我们得到事实4:与同事相比,政治家员工获得了显著的工资溢价。这一溢价占公司额外收益的平均20%。

06 | 总体回归

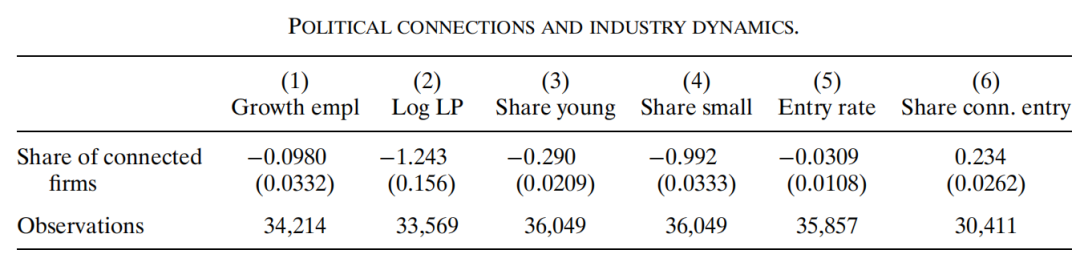

6.1 公司水平的政治连接和行业动态

作者想要探究公司水平的政治连接对行业动态的影响,根据理论,政治关联可能会减缓市场竞争,导致有关联企业的市场面临更低的新企业进入率和资源重新配置,被更大、更老的企业主导,最终导致生产力和增长下降。在实证部分,作者定义了基于行业、地区和年份的市场,并在每个市场上计算了有政治关联的企业比例及各种商业活力指标(如企业进入率、总就业增长、市场级劳动生产率、年轻企业比例和小企业比例)。

表6

回归分析结果如上图,控制地区、行业和年份固定效应后,得到事实五和事实六:在政治关联更多的市场中,新企业进入率较低;在政治关联公司更多的市场,行业整体增长放缓,这些市场也表现出较低的生产力,拥有较少的年轻企业,并且由大企业主导。在有更多政治关联的市场中,即使有新企业进入,这些新企业也倾向于拥有政治关联,这表明在与现有企业竞争时,新进入者可能需要在进入市场前寻求保护。虽然这些关系不能被解释为因果关系,但研究显示在意大利,政治关联与商业活力之间存在强烈的负相关性,这与模型的总体推论一致。

6.2 官僚和监管负担

为了更好地衡量官僚主义和监管负担所带来的摩擦,作者构建了一个新的行业水平的官僚指数。这个官僚指数是某行业在新闻报道中与官僚有关的关键词一起出现的频率,通过观测这个指数与行业里有政治关联的公司数量,发现在官僚指数较高的行业中,企业更依赖政治关联来克服官僚和监管摩擦。此外,作者将官僚指数与意大利各地区制度质量数据结合,以更准确地测量当地商业环境,并识别企业可能从当地政治关联中获益最多的行业和地区。研究显示,在监管较重的行业和制度质量较差的地区,政治关联与商业活力之间的负面关系尤为显著。这支持了官僚制和规章是政治关联影响整体商业动态的重要渠道的观点。研究没有找到支持企业依靠政治关联来确保更高政府需求的替代机制。通过使用意大利的部门投入产出表,构建了标准的政府依赖指数,该指数衡量一个行业产出被公共部门需求的比例。在所分析的数据中,行业的连接强度与行业政府依赖性的测量之间没有显著的相关性。

6.3 基于模型的粗略计算

此部分进一步量化了关于监管和官僚主义带来的的市场摩擦的重要性,计算有政治关联情况下市场的静态收益和动态损失。经计算,官僚和监管带来的市场摩擦相当于对劳动力征收0.9%至3.8%的税率,每年这些障碍的总成本约占GDP的0.18%至0.71%。和没有市场摩擦的理想经济比,这些存在的障碍会使总产出降低4%。为了更好地理解市场摩擦的估算结果,作者将其与Garicano, Lelarge, 和 Van Reenen (2016)的研究进行了比较,后者估算了法国因劳动法规造成的劳动障碍为2.3%和5.9%。尽管Garicano等人发现的税率更高,但他们的研究中,监管障碍仅适用于雇员超过50人的企业,因此适用于所有企业的平均障碍实际上更低。

07 | 总结

在这篇论文里,作者从理论和实证研究了政治关联和公司动态之间的关系(以意大利为背景)。作者首次将多种行政数据合并到一起,便于从宏微观角度进行深入研究。分析发现雇佣政客员工对于一个企业来说是正常行为,且政客员工相对于一般同事也获得了很高的公司溢价。

论文中还证明了有政治关联的公司就业岗位和收入都上升,在市场上生存得更久,但是有着更低的生产率。这一结论与政治关联减轻市场摩擦和消除竞争壁垒一致,但是与促进推进科技前沿相反。

论文还表明公司变成市场领导者的时候会降低创新投入并加强政治关联。在总体水平上,政治关联与更差的行业动态有关,具体表现为更少的新企业进入,行业增长和生产率都下降,要素再分配也下降。公司水平的政治关联所造成的负面影响超过了微观层面对公司的好处,暗示着社会成本增加。越来越多的文献表明要素从低生产率的在位者流向高生产率的进入者是经济增长的重要源泉。我们的结果表明政治连接是对这种要素再分配的严重阻碍。这些研究发现也为欧洲和美国的商业活力下降提供一些参考。未来的工作合并们的模型中所强调的这些影响,并量化评估它们对不同国家的总体增长和福利的重要性。

文稿:闫敬玮 张笑宇

编辑:冯双婷 程一然

审校:何秋谷

2024年6月7日