王永进:数字贸易与开放经济学

2024-10-16数字贸易与开放经济学

王永进

摘要:数字革命对国际贸易的挑战已远远超越了“数字贸易”的范畴。数字贸易不仅无法全面捕捉数字技术对国际贸易的全面影响,而且还会误导人们对于数字经济时代开放经济学的理解。本文的核心观点是:第一,开放性则是数字经济时代的本质特征。因此,需要从开放经济的视角来看待数字经济;第二,在学科体系方面,数字技术革命不仅会带来数字交付和数字订购这两种形式的“数字贸易”,而且会带来新的产品、生产要素和生产技术,从而重塑国际分工模式、动力机制和利益分配效应;第三,在研究方法方面,对于多数研究者而言,大数据时代并不意味着“数据的海洋”,而是“数据的荒漠”;面对来自科技、经济和社会转型过程中涌现出的丰富案例,应强化经济学理论思维能力,而不是盲目一刀切式的学习大数据分析方法。

关键词:数字经济;数字贸易;开放经济学

* 王永进:南开大学经济学院国际经济贸易系,研究员;主要研究领域:数字经济、国际贸易与中国经济;通讯地址:天津市南开区卫津路94号南开大学经济学院;邮编:300071。电子邮箱:wyjin17@163.com;本文为国家社科重大项目“数字经济赋能全球价值链韧性提升的理论与实践研究(批准号:22&ZD074)”的阶段性成果。本文原文以“数字贸易与开放经济学”为题发表于《开放导报》2024年第4期。内容略有不同。

【编者按】本文为作者本人观点,不代表作者所在单位观点

01|引言

数字经济不是现代经济的一个统计范围,而是经济发展的一个新阶段,是区别于农业经济和工业经济的新经济形态。正如德国的乌尔里希·森德勒在《无边界的新工业革命:德国工业4.0与中国制造2025》一书中所指出的:“数字化无处不在,现在已经覆盖了整个工业领域。我们必须了解这场变革,并迎接这场变革所带来的挑战”。数字技术的进步一方面为我们提供了新的研究问题;另一方面也改变了经济体系的运行规律,并正在重塑经济学的每一个子学科。因此,数字经济学不是经济学的子学科,而是数字时代经济学的简称,也可以理解为经济学在数字经济时代的新形态。从这个意义上来看,数字经济学与劳动经济学、区域经济学、开放经济学等经济学子学科之间并不是并列关系,而是要最终完成对所有经济学子学科的改造。

在经济学的诸多子学科中,数字经济对于开放经济学的影响可能更为显著和重要:

其一、数字的零复制成本和零传输成本意味着“数字化信息”可以轻松地跨越国界。因此,需要从开放的视角对于数据、数字内容、软件等数字产品的运行特征、运行规律进行研究;

其二、开放经济学这门学科本身就是科技革命的产物,其重要性则随着技术的进步与日俱增。每一次工业革命正是人类经济社会活动不断突破地理空间限制的过程。如果没有蒸汽机、电力革命,全球化就不可能会发生。

其三、技术进步的收益取决于开放程度。纵观人类历史上的技术革命可知,技术进步的发生在国家和行业间都是不平衡的。国际贸易不仅能够为新的产品提供市场,而且也有助于利用国外生产要素以突破国内稀缺要素的限制。

其四、受到产品需求饱和和地球承载能力的掣肘,数字经济时代的国际关系会从“正和博弈”向“零和博弈”转变。越来越多的国内问题、区域问题会升级为国际问题。因此,在数字经济时代,需要从开放的视角来审视国内问题。

综上所述,一方面,“开放性”是数字经济的内在属性。要研究数字经济就离不开“开放经济学”。因此,数字经济学的学科体系构建需要“开放经济学”这条支柱;另一方面,数字时代的新要素、新产品、新动力、新模式和新的参与者的介入也会改变国际贸易的流量、流向、贸易方式、收入分配效应和贸易政策,从而改写“开放经济学”。在这样的背景下,系统考察数字经济时代对开放经济学的挑战就成为我们这一代人无法回避的历史责任。

本文第二部分通过历史的视角来提炼技术革命、信息和全球化的关系;第三部分论述数字贸易与数字时代的开放经济学的区别,最后是总结。

02|技术、信息与全球化:基于历史的视角

(一)技术革命与全球化

纵观经济全球化历史不难发现,贸易网络的演变与工业革命的进程是高度重叠的。工业革命以前的经济发展历史是沉闷的和令人沮丧的。经济学家曾经认为,人类将永远无法逃离“马尔萨斯陷阱”,长期徘徊于封闭、落后和停滞的深渊。第一次工业革命打破了地理距离对人类经济活动的限制,从此,人类经济活动开始跨越陆地和海洋。国际贸易由此诞生。人类社会也进入了从“不变”到“变”的新篇章。然而,在该阶段,信息流动主要是通过人的移动来实现的。1844年,塞缪尔·摩尔斯从华盛顿特区向马里兰州巴尔的摩发送了他的第一条电报。它是人类第一次有能力高效率地将信息传输到远方。1866年,一条横跨大西洋从美国到欧洲的电报线路铺设完毕。从此之后,信息可以在洲际之间实现瞬时传输。而在此之前,依靠汽船往返大西洋传递信息则需要十天左右。[1]进入20世纪,电报已经不再广泛使用,取而代之的是电话、传真机和互联网。随着越来越多的信息可以不依靠人的移动来进行跨国传输,国际贸易的规模、范围和模式也在发生急剧的改变。

————————

[1] Steinwender, C., 2018. Real Effects of Information Frictions: When the States and the Kingdom Became United. American Economic Review, 108 (3): 657-96.

(二)数字技术革命有何不同?

宇宙包括信息层和感知层两个方面。勾股定理、牛顿三大定理、微生物的存在、物质结构的“元素说”、热力学四大定律、光的波粒二象性等就是宇宙信息层集合中若干元素。虽然我们不知道这个集合的边界在哪里,但是我们相信宇宙是按照特定的“代码”来运行的,这是科学研究的前提假设。破译宇宙运行的“代码”正是实现人类进步阶梯的“阶梯”。下面,本节立足信息的视角对人类历史上的几次工业革命进行比较,从而揭示数字经济的内涵。

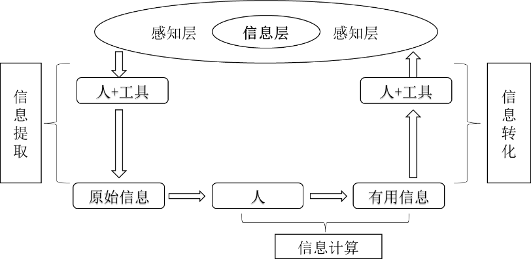

图1 信息时代以前人类社会与宇宙的关系

人类发展历史表明,经济增长和社会进步本质上是一个信息不断被提取、认识并在人类社会中发挥更大影响力的一个过程。从蛮荒时期的懵懂无知到科学技术的重大进步,宇宙中的信息代码越来越多地被人类发现和利用,人类社会每一次进步都离不开信息的提炼、挖掘、处理和应用。“摩擦生热”的信息使人类可以运用火来获抵抗严寒和野兽侵袭。认识到“高温会引起物质形态的变化”使人类把铁从铁矿石中提炼出来,并进入铁器时代。电磁学的发展推动了第二次产业革命的电力时代。然而,在信息革命以前,人类进行信息提取、计算和信息转化主要是依靠人力。

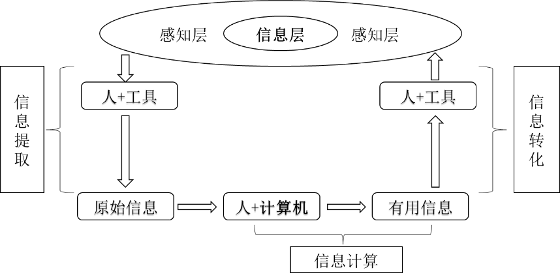

图2 信息时代人类与宇宙的关系

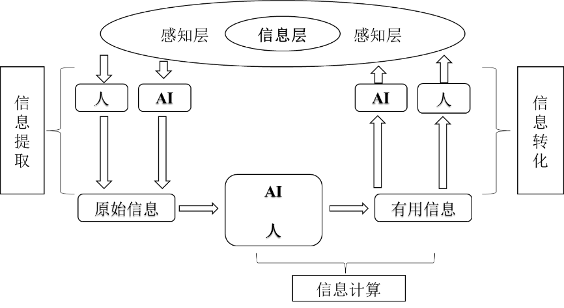

在信息技术革命以前,人类信息提取、信息计算主要依靠大脑,把信息转化为生产力从而调动起物质世界的能量则是主要依靠人的体力(图1)。信息技术的进步使得人类可以把简单计算交给计算机来执行,这使人类可以专注于更为复杂的计算和思考(图2)。因此,信息挖掘、存储、传输和计算能力上的差异是信息经济区别于农业经济和工业经济的关键。在数字经济时代,计算机不仅仅在数据计算量和计算速度有了大幅提升,而且还能自我学习,从而变得更加“智能”,即转变成“人工智能”(AI)(图3)。智能化的前提就是“信息的数字化”。“信息数字化”使得人类可以把统计学习理论用于数据计算。

图3 数字时代人类与宇宙的关系

但是仅仅依靠“信息数字化”这一项是远远不够的,要把信息转化为物质,即实现“信息物化”,还需要软件编程、材料、传感器、云计算、5G通讯、物联网等一系列“数字基础设施”。“信息物化”是将信息从想法转化为社会动力的关键。

“信息物化”的重要表现是:越来越多的物质成为信息的载体。虽然信息本身就内含在宇宙之中。但是,人类要把提取出来的这些信息实现对物质的改造,就必须使信息附着和传导到具体的物质存在上。这些物质可能是有形的传感器,也有可能是无形的空气。而且AI和机器人不仅可以独立完成信息计算和转化,而且也参与到信息提取过程。

综上所述,第一次和第二次工业革命并未改变人类的信息获取和信息计算方式,然而,即便如此,这两次工业革命给人类带来的巨变也不得不令人感到震撼。第三次工业革命,即信息技术革命,计算机开始参与计算,并把人脑从一部分简单计算中解放出来。如果说前两次工业革命解放的是人的双手,第三次工业革命使得人的大脑开始得以部分地解放。但是,囿于相关材料、传感器、存储材料等方面的限制,信息技术革命对人类社会的影响相对局限,一些复杂的脑力和体力劳动仍然需要由人来完成,计算机的作用是辅助性的。进入数字经济时代,越来越多的复杂脑力劳动和体力劳动将被AI和机器人替代。到达该阶段,人类社会的信息提取、计算和转化甚至可以不通过人,而是直接交给AI和机器人。计算机和机器的独立性越来越强。

(三)“信息”:致命的忽略

“信息”是数字经济的核心要素,也是国际贸易发生的先决条件。然而,在传统的贸易理论中,我们似乎很难寻觅到“信息”的身影。数字技术革命把“信息”推向了史无前例的重要地位,因此,有必要从“信息”的视角来重新审视已有的贸易理论和贸易现象。

根据要素禀赋理论,国家之间开展贸易的前提是要素禀赋差异。然而,二战以后的贸易数据表明,国际贸易则是主要发生在相似收入水平的俱乐部内部的。更为准确说法是,贸易贸易主要是发生在中高收入国家之间。本文把该现象称为“俱乐部产业内贸易”。该现象的内容有两个方面:其一,相同产业内部存在国际贸易,即所谓的“产业内贸易”;其二,产业内贸易主要发生在相似的(高收入)国家之间。对于前者,新贸易理论从多样化偏好来解释为什么相似的国家之间会开展国际贸易,即为什么会出现产业内贸易;对于后者,新贸易理论认为之所以贸易更多的发生在大国之间,是因为大国的人口规模更大,从而提供的产品种类更多、需求也更大。然而,该理论却难以解释为什么产业内贸易主要发生经济大国之间,而不是人口大国之间。

瑞典经济学家Linder认为,贸易发生的条件是需求的重叠度。两国收入水平越接近,则供给的产品与需求契合度越高,从而两国之间开展贸易的可能性也就越大。该理论的前提假设有二:其一,每个国家的企业会根据本国消费者的收入决定产品的质量水平;其二,不同国家生产的产品是差异化的,从而不会完全替代。第一个假设意味着不同收入水平的国家之间生产的产品是不同的,第二个假设则是产业内贸易发生的前提。换言之,只有当两国生产的产品“既类相似却又不同”时,发达经济体内部的贸易才可能发生。也就是说,这两个假设实际上是自相矛盾的。

综上可知,无论是哪一种理论,都难以对产业内贸易进行有效解释。更为致命的挑战来自现实。当人们试图对“俱乐部产业内贸易”进行解释时,却发现该现象可能并不是一个稳固的事实。研究表明,“俱乐部产业内贸易”现象正在随着时间的推移而弱化[2],取而代之的则是中间品贸易(即价值链贸易)。[3]OECD数据表明,中间品贸易占OECD国家货物贸易的56%;而在服务贸易中,这一比重达到了73%。推动国际贸易从最终品贸易向价值链贸易转变的,正是信息和通信技术(ICT)。令人感到遗憾的是,主流的价值链文献除了在开场部分象征性地提及ICT的重要性,在正文分析中则将其束之高阁,在建模方式上,则是把ICT带来的变化等同于运输成本的下降。[4]从表面来看,价值链贸易与最终品贸易的区别在于生产工序是否跨越国界。而生产工序跨越国界的技术前提则是关于生产的信息和知识能够以较低的成本在国家之间进行传递。从这个角度来看,全球价值链贸易与传统的产业间、产业内贸易的根本区别是:生产信息是否能跨国界流动。从信息流动的视角来看,价值链贸易标志着生产信息与最终产品生产企业的分离,是“从零到一”的根本性变化。

————————

[2] Kitenge E., 2021, “The Linder hypothesis during the globalization era”, Economics Letters, 2021, vol. 200, issue C.

[3] Miroudot, S., R. Lanz and A. Ragoussis, 2009, “Trade in intermediate goods and services”, OECD Trade Policy Working Papers, No. 93, OECD Publishing.

[4] Antras, Pol, and Davin Chor, 2022, “Global Value Chains.” Handbook of International Economics. Vol. 5. Elsevier.

在理解了这一点之后,我们仍然需要回答的问题是:在理论上我们是否需要新的建模方式?或者说,把信息成本下降直接理解成运输成本下降究竟有何不妥?从方法论的角度来看,打开信息成本的盒子无疑会增加建模的难度,这么做是否划算取决于其能否给我们带来新的洞见?

下面,我们通过一个例子进行说明为何要理解信息成本的影响机制。如果我们把信息成本下降直接理解成运输成本下降,那就很容易得出一个推论:信息成本下降后,地理距离的作用将越来越小。确实,有人甚至认为,距离即将死亡[5]。然而,经验证据表明,[6]信息基础设施改善后,地理距离的贸易弹性反而增大了。之所以,这个结论令人感到惊讶,其实是因为我们并不理解信息成本起作用的机制。对此,我们借用笔者在《数字经济学》一书第二章的“固定样本搜寻”模型进行说明。

在这个模型中,消费者首先确定搜寻的次数(也即搜寻样本)n,然后,从n家企业中购买价格最低的产品。当不存在信息成本时,只有成本最低的企业才能在市场上生存。而当存在信息成本时,高成本企业也有机会存活下来,企业的定价就越可能偏离成本。信息成本越低,消费者搜寻次数越多(n越大),企业的价格也就越贴近成本。

如果我们把企业理解为中国的贸易伙伴,且距离越远的国家提供的产品价格越高,那么,该理论告诉我们,在搜寻成本下降后,中国的消费者更可能从成本较低的国家——也就是距离较近的国家——购买产品。因此,地理距离对贸易的影响会被放大。比方说,当信息成本较高时,消费者可能只搜寻一次就购买产品,此时,哪怕是产品价格很高,消费者也只能接受。这时候距离本国较远的产品就有机会卖给本国消费者;而当搜寻成本下降时,消费者会货比三家或者货比n家(n>1),此时,就有成本较低的产品,也就是距离本国较近的产品才有可能卖给本国消费者。因此,当搜寻成本下降时,地理距离对贸易的影响是可能被放大的。

综上所述,如果我们对人们的信息搜寻行为进行探微,那就很难理解信息基础设施改善为何会放大地理距离的影响。类似地,如果我们不理解信息传递的微观机制,也就很难理解数字技术进步会如何重塑全球的贸易格局。

————————

[5] Cairncross, 2014, The Death of Distance: How the Communications Revolution Is Changing Our Lives, Harvard Business School Press, 2001.

[6] Akerman A., E. Leuven and M. Mogstad, 2022, “Information frictions, broadband internet and the relationship between distance and trade. ” American Economic Journal: Applied Economics, 14(1):133-163.

03|从数字贸易到数字时代的开放经济学

(一)数字贸易

提到数字时代的国际贸易,人们可能首先想到的是“数字贸易”。本文之所以选择用“数字时代的国际贸易”来代替“数字贸易”。其原因在于,“数字贸易”不仅在统计上是不完整的,而且也容易误导人们理解数字经济对开放经济学的深刻影响。

具体地,IMF-OECD-UN-WTO于2023年联合出版的《数字贸易测度手册》指出,“数字贸易是指所有数字订购和/或数字交付的国际贸易”,具体包括数字订购贸易(Digitally Ordered Trade,DOT)和数字交付贸易(Digitally Delivered Trade,DDT)两部分。其中,数字订购贸易是指通过计算机网络、借助于为接收订单或下订单而专门设计的方法,进行的商品或服务的国际贸易,也就是所谓的“跨境电子商务”;而数字交付贸易(DDT)则是指所有通过计算机网络远程交付的国际贸易。无论是数字订购贸易还是数字交付贸易,都离不开“数字中介平台”(Digital intermediation platforms,DIPs)。

既然是这几大国际组织联合出版的,“数字贸易”的重要性可见一斑。该手册认为,数字技术的迅猛发展正在压缩地球的物理空间,从而创造更多的国际贸易。2019年爆发的新冠疫情更是为如火如荼发展的“数字贸易”添了一把火。“数字贸易”不仅为中小企业带来了更多的机会,而且也会对贸易政策、竞争政策和产业政策带来深刻影响。因此,有必要对“数字贸易”进行准确、全面和国际可比的统计。《数字贸易测度手册》应运而生。

然而,该手册忽略了两个基本事实:其一,数字交付贸易(DDT)必须依赖于实物存在;其二,数字技术对国际贸易的影响不仅局限于“数字贸易”,而是会深刻改变国际贸易的全部内容。下面,我们对这两个方面的影响分别予以展开分析。

(二)数字贸易与实物贸易的关系

(1)跨境数据流动。数据的本质是以比特形式存储的信息。原始数据本身是没有价值的。从数据生成到产生价值的过程需要人、机器和产品的参与。以智慧农业为例,John Deere是美国一个历史悠久的农机生产企业。为了应对国际竞争压力,John Deere在农机产品上安装了传感器以手机土壤信息数据。然后借助于农业科学的专业知识对土壤数据进行分析,从而优化农业生产决策(李杰等,2020)[7]。在该案例中,数据的生成和流动伴生于产品贸易。没有产品贸易,就没有数据生成。

————————

[7] 李杰、倪军、王安正:《从大数据到智能制造》,上海交通大学出版社,2020。

(2)软件。硬件产品(如手机、游戏机、电脑)是软件运行和贸易的载体。根据IMF-OECD-UN-WTO的定义,如果手机、游戏机、电脑等硬件产品不是通过线上平台订购的,那就不能包含在数字贸易的统计口径中。一旦脱离了硬件贸易,软件贸易量也会受到影响。从政策角度来看,软件贸易很难检测的。这就意味着,政府只能通过对硬件产品征税以间接控制软件的进口。因此,把软件和硬件生硬地进行区分开来,不仅会产生统计上的误差,而且还会误导决策。

(3)数字内容。数字内容是以数字数据形式存在的任何内容。数字内容包括视频、音频、图像、文本和视觉故事。由于很多数字内容是免费的,这就使人们误以为数字内容所创造的价值是被低估的。然而,这种观点忽视了一个基本的经济学逻辑:平台的搭建通常需要巨额的沉没成本,如果没有收益,提供数字内容的平台是不会在市场上长期存在的。数字内容平台并非不盈利,只是不从消费者身上直接获取利益。其收入的主要来源——广告——最终也会加到用户身上。而广告收入的背后则是一个个的产品制造商。

(三)超越数字贸易:数字经济时代对国际贸易的全面重塑

数字经济对国际贸易的影响不仅体现在“数字贸易”这种新的贸易形态,而是会深刻改变整个国际贸易,从而重塑开放经济学。具体的表现如下:

(1)新的生产要素。数据是数字经济区别于工业经济和农业经济的关键生产要素。然而,这并不是意味着农业和工业经济社会中没有数据。数据的本质是以比特方式存储的信息,而信息自古以来就是存在的。实际上,即便是在剔除人类的物理世界中,也蕴含着宇宙运行的各种信息。数字技术革命并没有创造新的生产要素,而是把数据的价值“激活”了。

与土地、资本和劳动等传统生产要素相比。数据具有一些独特的属性:

1待激活性(to be activated)。沉睡的数据是没有价值的,要从数据中挖掘有价值的信息必须结合传感器、算力、算法和基于应用场景的专业知识。如霍尼韦尔公司的前CEO杜瑞哲(Darius Adamczyk)所指出的,“为了创建这些主数据库,我们必须查看和解决数据冲突,整理不一致的数据,区分出正确和错误的数据;对数据进行格式化,以便进行编译;安装必要的系统,将所有数据集中在一个地方——所有这些都需要大量的数据清理工作。”[8]与商业领域相比,专业知识在工业制造中的作用尤其重要。因此,数据价值的激活的前提是支付算力、算法、专家和传感器方面的投资成本。

2局部规模报酬递增(local-IRS)。多数人会以为,数字技术革命是大数据的时代。既然在数据的前面加一个“大”字,那数据量自然是越大越好。诚然,数据价值的发挥通常是以一定的数据量为前提的,但这并不是意味着数据量越大越好。以需求预测为例,随着数据量的增加,需求预测误差会逐渐趋近于零。此时,更多的数据对于降低预测误差的作用变得微乎其微,而付出的成本则是指数增长。此时,更多的数据计算量在成本上并不经济[9]。在工业生产中,数据量也不是越大越好。日本iSTC公司董事长木村哲也在总结iSTC公司IoT系统开发简史时指出,“一开始就以收集多种数据为前提构建系统,会花费巨额的初期投资和运营成本。此外,漫无目的地收集数据往往会遗漏重要因素。在这种情况下,做一切都是白费功夫。因此,要尽量减少收集数据的种类。”

————————

[8] Darius Adamczyk, “The Chair of Honeywell on Bringing an Industrial Business into the Digital Age”,Harvard Business Review, 2024,March-April.

[9] Farboodi M. and L. Veldkamp,2022, A Model of the Data Economy, Working paper.

3瞬时性(Instantaneous)。对于智能制造而言,只有实时的数据才是又价值。木村哲也在《中小型工厂数字化改造》一书中指出:“使用新的数据很重要。因为累计了一个月的数据经过一系列意义不确定的统计处理过程,充其量只能再多得出一些数字,没有什么实际用途。我们公司的制造部长曾断言:‘三天前的数据是不需要的’。”对于需求预测而言,即便消费者的偏好是稳定的,数据折旧可能没有那么快。但通常而言,当前的数据已经包含了所有的信息。因此,当期的数据就足够了。而且人们对某种特定产品的需求偏好是要在特定的市场结果中是评价在有价值,新产品的进入、旧产品的退出都会对需求产生较大的影响。因此,及时更新数据无论对于生产制造还是需求预测都是非常必要的。

4外部性(externality)。所谓外部性是指,单个个体的行为会影响到其他人。比如,在河流的上游进行污染排放会损害到下游人口的健康以及商业利益。由于单个企业在生产过程中所产生的数据对于本行业其他企业甚至是其他的行业都是有借鉴意义的。因此,企业层面的生产数据往往具有“正外部性”;而单个消费者的肖像数据也包含着其他消费者的偏好信息。如果单个消费者把个人数据分享给企业,那么企业就可以利用这一部分数据来榨取其他消费者的消费者剩余,从而产生“负外部性”。此外,消费者在消费产品过程中所产生的数据除了能够帮助企业进行定制化生产、价格歧视外,也有可能在使用过程中导致个人隐私信息泄漏,从而也会产生“负外部性”。当存在“正外部性”时,个体的数据分享水平低于社会最优的数据分享水平(too less data);而当存在“负外部性”时,个体数据分享数据水平就会高于社会最优的数据分享水平(too much data)。

5准非竞争性(quasi-non-rivalry)和排他性(exclusivity)。在这里,本文把“准非竞争性”和“排他性”放在一起讲述是为了和公共物品相区分。众所周知,“非竞争性”和“非排他性”是公共物品的两个基本属性。所谓“非竞争性”,指的是产品/技术可以同时由多人使用而互不干扰的技术特征。而“非排他性”是指任何人不得排除其他人使用公共物品的权利。数据的“零复制成本”和“零传输成本”特征是导致数据具有“非竞争性”的技术前提。之所以在“非竞争性”之前加一个“准”字,一方面是因为数据价值的大小取决于经济体的算力。在算力给定的情况人,如果所有人同时使用数据可能会引起算力系统的崩溃。另一方面的,由于数据的“待激活性”,及时把数据复制和传输给其他人,数据也不会自动产生价值。因此,数据的非竞争性并非是绝对的。数据在“排他性”上与公共物品的区别是,很多数据的产权是属于私人的,这就决定了数据的所有权、使用权和交易权归数据的所有者所有。其他人的非法使用属于违法行为。

6准副产品属性(quasi-byproduct)。数据中所蕴含的信息是在生产、消费和交换过程中产生的,是副产品。但以数字化形式存储的数据并不会在自动生成,而是需要安装传感器并上传至电脑或云才能看到,因此,数据只能算作准副产品。

7破碎性(broken)。只有代表性、多维的数据才具有工业和商业价格。单个企业或个体所拥有的数据往往是局部的,不能全面代表样本整体。从这个角度来看,数据的价值并非取决于绝对的容量,还是取决于所含信息的丰富程度。如果每个个体所提供的数据中包含的信息是完全相同的,那么,个体数据的无限重复反而因为无法进行计算而失去价值。

8价值不确定性(value uncertainty)。数据需要激活才有可能产生价值。但激活后的数据到底会带来多大的收益通常是不确定的。数据分析产生价值的前提是应用场景、专家知识以及相关数据的可得性。数据分析只是为企业解决生产中的问题提供了一种思路。以预测性设备维护为例。在大数据时代的设备维护大致可以分为三种类型。其一是“事后维护”,即在故障之后进行修理。这种维护方法的优点是可以把设备的使用寿命达到极限,但却因为发生故障导致停工,从而带来巨大损失;其二是“定期维护”,即根据对每个设备的预期寿命,有规律的进行维护和替换。这种维护方法能够在一定程度上避免停工风险,但是会导致设备浪费和较高的维护成本;其三是基于大数据的“预测维护”,即通过大数据预测设备的使用寿命,在适当的时候进行维护。这种方式一方面可以避免不必要的维护和替换成本,另一方面也能有效避免停工的隐患。但需要支付固定的“数据激活”成本。此时,究竟采用哪一种方案来进行设备维护就难以确定了。

(2)新的生产技术。数字技术的进步会带来生产工艺和组织结构的巨大改变。传统要素禀赋理论通常假定要素投入产出系数为常数,该假定在数字经济时代就不再成立。当投入产出系数不再是常数,则要素禀赋的四大定理就不再成立。

首先是HO定理(Heckscher–Ohlin theorem)。HO定理认为,资本丰裕的国家会出口资本密集型产品。该定理存在的前提是我们可以定义“资本密集型产品”和“劳动密集型产品”,也就是说同一产品所使用的要素密集度在不同的国家是类似的。但数字技术的出现将会为产品的要素选择提供更多的可能。以农业生产为例,在机器人出现之前,农业在所有国家都是劳动密集型产业,按照比较优势,巴西比丹麦在农业更具比较优势。而机器人出现之后,巴西可能还是会选择相对劳动密集型的生产技术,而丹麦则会用机器人来进行耕种,从而导致比较优势和贸易方向的逆转。当然,“要素密集度”是否会发生逆转取决于两个变量:其一是资本与劳动的替代弹性;其二是自动化技术的部门偏向性。

其次是SS定理(The Stolper-Samuelson Theorem)。该定理证明,贸易开放后,在资本丰裕的国家,资本的相对收入增加,而在劳动丰裕的国家,劳动相对收入增加。由于发展中国家资本稀缺、劳动丰裕,因此,对于发展中国家而言,贸易开放后收入差距会缩小。在数字经济时代,如果发达国家在之前的劳动密集型部门突然出现了自动化技术进步,那么,发达国家就会用机器代替劳动力,从而导致比较优势逆转。这就意味着发展中国家出口其资本密集型产品,而资本密集型产品的出口则会导致收入差距的扩大。也就是说,贸易开放可能加剧所有国家的收入差距。

再次是“要素价格均等化定理”(FPE theorem)。在一个两国-两部门-两要素的模型中,贸易开放后会导致“产品价格均等化”,而产品价格均等化则会导致要素价格均等化。请注意,要素价格均等化出现依赖于三个重要前提:其一是产品价格均等化。该结论只有在没有信息摩擦的世界中才会出现。信息摩擦的存在一方面意味着不具有比较优势的部门也可以出口,从而产生产业内贸易;另一方面也意味着不同国家的产品可以定不同的价格。其二是两国生产技术相同,即要素密集度为常数、生产率水平相同。其三是市场结构为“完美竞争”。数字技术的进步可能会导致第一个假定更容易被满足,但与此同时也会打破后两个假定,从而对该定理的影响是不确定的。

最后是“罗伯津斯基定理”(Rybczynski theorem)。该定理是说,某种要素供给量的增加会导致密集使用该要素的部门生产扩张,而另外一个部门则会收缩。而当存在自动化技术时,某种要素供给的增加会引起所有部门用该要素来代替其他要素。两个部门可能同时扩张,也可能一个扩张、另外一个收缩。但究竟哪个部门会扩张则是不确定的。

(3)新的市场结构。一个颇具讽刺意味的事实是:主流贸易理论对市场结构的假定长期以来一直被“完美竞争”和“垄断竞争”这两大“寡头”所主导,而“寡头市场结构”本身却被排挤在边缘。虽然基于“寡头市场结构”的“战略性贸易理论”曾经在二十世纪八十年代后的十年间体验过短暂的繁荣,但这种繁荣只不过是昙花一现,自1990年开始则渐渐被人们所遗忘。用Peter Neary的话说,“寡头贸易理论是我们(贸易)学科中的灰姑娘。”与童话故事的结局不同的是,从王子舞会退下的“灰姑娘”并没有被王子找到,而是回到了壁炉旁的灰堆里继续过枯燥又凄苦的生活。

然而,从现实来看,多数行业的市场结构其实是更接近寡头的,而不是垄断竞争。随着人类进入数字经济时代,产业结构正在变得日益集中。以Melitz(2003)为代表的异质性企业贸易理论虽然也意识到企业之间存在巨大差异这一事实,却依然沿用了垄断竞争的市场结构。[10]该理论的尴尬之处在于:一方面,为了让模型便于求解,就不得不假定市场结构是垄断竞争的;另一方面,为了解释大企业存在,又不得不假定生产率是异质性的。显然,这两个假定是自相矛盾的。垄断竞争意味着每个企业的市场份额接近于零,而企业异质性的存在就意味着大企业的市场份额要显著不为零。为了缓释这个矛盾,Melitz(2003)不得不引入两个不合常理的假定:其一是企业出现的概率其生产率水平负相关(生产率接近于无穷大的企业出现的概率接近于零);其二是生产率分布必须是连续的。任意一个假定的失效,都会导致整个模型逻辑体系的崩塌(Eaton et al., 2013;Gaubert and Itskhoki,2021)。[11]

理论与实现反差意味着国际贸易理论面临前所未有的发展机遇。现在,灰姑娘再次盛装参加晚会的高光时刻已然来临。为了迎接这个时刻,我们是应该熟视无睹,还是做时代的弄潮儿?这是历史摆在我们面前的选择。

————————

[10] Melitz, Marc J., 2003, “The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity.” Econometrica, vol. 71, no. 6, pp. 1695–725.

[11] Eaton Jonathan, Samuel S. Kortum & Sebastian Sotelo, 2013,International Trade: Linking Micro and Macro, in Advances in Economics and Econometrics: Tenth World Congress, Volume II, Applied Economics edited by Daron Acemoglu, Manuel Arellano, and Eddie Dekel, 2013, 329-370.

Gaubert Cecile and Oleg Itskhoki, 2021, Granular Comparative Advantage, Journal of Political Economy, vol 129(3), pages 871-939.

(4)新的贸易模式。贸易模式在英文中对应的词有两个:trade pattern和trade mode。本文把trade pattern翻译成贸易模式,把trade mode翻译成贸易方式。所谓trade pattern指的国家之间的贸易形态,通常包括贸易规模、贸易方向、产品种类和贸易伙伴四个方面。而trade mode描述的则是企业或国家在进行跨境贸易时所选择的交易模式,如直接出口、间接出口、代理出口(carry-along trade)和跨境电商等。

数字技术革命对国际贸易模式的影响至少体现在三个方面:其一是改变国家之间的比较优势,即生产技术的改变会导致传统要素的作用大小和影响机制发生根本性改变,从而重塑国际贸易格局;其二是创造新的贸易渠道和贸易方式,即创造以跨境电商和远程办公为代表的新型贸易模式;其三是创造新的价值链,即数字价值链。大数据的出现一方面需要我们理解跨境数据流动的产生机制,另一方面也需要理顺跨境数据流动与产品贸易之间的互动机制。

在大数据时代,由于商业模式的改变,传统制造业的竞争对手可能不再是同行业的产品制造商,而是一些跨界的服务业企业。例如,美国通用电气公司(GE)已经抛弃单纯销售设备装置的商业模式,不断制造出新的商机。这包括应用从传感器上收集的数据来提供设备维护服务、风险分析和金融工程学解决方案。给用户提供的价值从单纯提供设备转向以用户信息为基础的解决方案。收益模式也转变为按照产品转变为按照解决方案来收费。在航空领域,GE以往主要是依靠提供喷气式发动机来盈利。现在,其盈利模式则是通过获取发动机的运转数据,并借助于软件分析计算最佳的染料消费效率和飞行方案。对于GE而言,其竞争对手已经不再是设备厂家,而是思爱普(SAP)、微软等软件供应商。

04|结束语

我们面对的是一个加速改变的世界。在20年前,没有人想到互联网会如此普及;在10年前,也没有人想到工业互联网、物联网和数字孪生技术可以在工厂中落地。第四次技术革命给我们带来的真正挑战或许是:当所有人都没有意识到问题的严重性时,巨变就已经以始料不及的方式发生了。

面对这样的巨变,德国选择了以其强大的工业基础为起点构造工业4.0体系;美国依托其在互联网行业的优势来建设工业互联网;日本企业的优势基于员工的坚忍、忠诚和持续的现场改造精神来搭建工业价值链;中国则选择了“中国制造2025”。之所以每个国家都在摩拳擦掌,一方面是因为同时意识到了数字技术革命的重大意义;另一方面也是地球越来越开放下的必然选择。因此,开放经济学必将会是数字化转型这个波澜壮阔的画卷中浓墨重彩的一笔。

本文对于数字技术革命对开放经济学这门学科可能带来的影响进行了展望,并介绍了笔者对一些问题答案的粗浅思考。

当然,如此宏大的任务,显然是笔者个人所力不能胜的。然而,处在科技革命的时代,基于个人所处的环境和知识背景,积极探索科技革命对人类社会方方面面的影响,然后再把这些破碎的知识拼凑起来,似乎是每个人回应这个时代的最好方式。

最后,不得不指出的是,应对数字技术革命的最佳方案未必是一刀切式地学习大数据分析方法,更不是浮于表面地把AI引入课堂,使得我们的教育在形式上看起来很“智能”。对于多数人而言,大数据时代并不是意味着“数据的海洋”,而是“数据的荒漠”。盲目地学习大数据分析方法无异于学习“屠龙术”。对于经济学研究而言,大数据的技术属性意味着市场结构必将走向垄断,这也就意味着研究样本越来越小,自然也就无法运用数据科学的研究方法。而随着数据成为决定商业竞争和国家竞争的“利剑”,数据被集中和保护的趋势也在所难免。与之形成鲜明对比的是,经济和社会的转型过程中正在涌现出大量的新的研究现象,这些现象无法形成一个大数据集来进行研究,但是,却会对已有的经济理论带来挑战。在这样的背景下,加强经济学理论训练有望带来更高的期望收益。

而浮于表面地在课堂中引进AI,可能会让我们忽视AI对人类社会的深刻影响。我们需要思考的问题是:“人-AI=?”,即当越来越多的任务被AI所替代,人应该专注于哪些领域?这才是中国的教育所需要解决的根本问题。从短期来看,对AI学习能力的差异会改变个体在工作岗位上的能力差异。从这个角度来看,代替人的未必是机器,而是善用AI的人。从长期来看,终究有一些能力是AI所不能完成的,例如,创造力和爱的能力。这两项能力可能是未来决定国力强弱的关键。在这两者之中,爱的能力则更为根本。而爱之能力的获得主要是靠父母爱的输出,即家庭教育,而不是学校教育。当然,爱不是溺爱和放纵,而是“有管教的爱”:在爱里管教,在管教中展现爱。

笔者深信的一点是,无论人工智能多么强大,有爱的孩子是不用担心失业的,有爱的国家也不会失败。因为,爱是人类的根本需要,是人和AI的根本区别,也是AI时代社会进步的根本动力。更多地陪伴孩子看起来似乎是浪费时间,但是实际上是一项一本万利的投资,也决定中国未来的国家竞争中成败的关键。所以,爱国从关心孩子开始。

来源:《开放导报》第4期

编辑:张启胜

审校:彭支伟

2024年10月16日