云鹰读书会2024第51期(总第235期)

2024-12-05特别鸣谢

本次云鹰读书会由南开大学国际经济贸易系

系友苏武康博士赞助支持

摘要

本文构建了一个多国多部门的企业异质性贸易模型,发现若考虑国家部门间的投入产出关联,关税对企业进入的影响则与传统的最优关税论点有所不同。本文将一个新的关税数据集应用于189个国家和15个部门,基于此量化1990-2010年间贸易自由化对企业进入和消费者福利的影响。研究结果表明,相对于新兴国家和发展中国家,贸易自由化对发达国家的企业进入影响更大。此外,研究还发现,略多于四分之三的贸易利益来源于最惠国关税削减(乌拉圭回合),其余的三分之二来源于优惠贸易协定,三分之一则来源于假设的零关税政策。值得注意的是,在本文的样本中,有10个经济体(包括中国、香港、印度、以色列、越南和5个较为偏远的国家)在1990年从补贴进口中受益,因为它们的最佳关税为负值。

目录

一、 引言

二、 理论模型

三、 两国两部门模型

四、 数据描述

五、 量化分析

六、 结论

1. 引言

过去二十年来,全球关税水平显著下降。然而,大家对这一重大贸易政策转变对全球贸易流动、企业进入市场和福利分配的深远影响仍缺乏全面认识。为深入研究这些问题,本文以Melitz(2003)和Chaney(2008)提出的传统异质性企业模型为理论基础,构建了一个全新的国际贸易模型,并将其扩展以涵盖关税和现代经济中的投入产出结构特征。通过引入新的关税数据集,本文量化了乌拉圭回合谈判对全球经济的影响。研究表明,部门间的投入产出关联和企业进入市场的决策对贸易流动与福利分配具有重要影响,而这些因素在许多现有的定量贸易模型中尚未被充分捕捉。

具体而言,本文所构建的模型挑战了传统的最优关税理论——即小幅关税(从接近自由贸易的水平开始)对实施关税的国家有利、而对其贸易伙伴不利的观点。从传统理论出发,单方面取消小额关税通常会导致实施国受损,而使其贸易伙伴受益。然而,本文的研究结果表明,单方面取消乌拉圭回合后的关税,实际上能使世界上许多国家受益。对于乌拉圭回合本身,本文发现,当各主要国家(无论是发达经济体还是新兴及发展中经济体)单独进行关税削减时,实际上都能使两个国家受益,且两者的收益大致均等。这一发现表明,全球约一半国家的关税削减(无论是高收入国家还是低收入国家)都能带来互惠的结果,而这一现象是目前任何竞争模型或简单的垄断竞争模型所无法预测的。

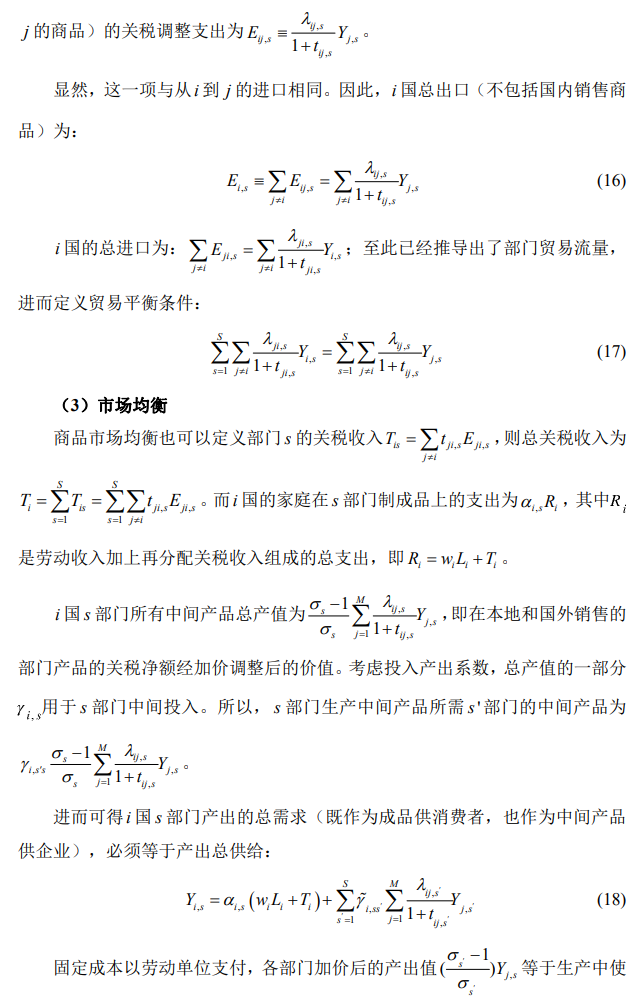

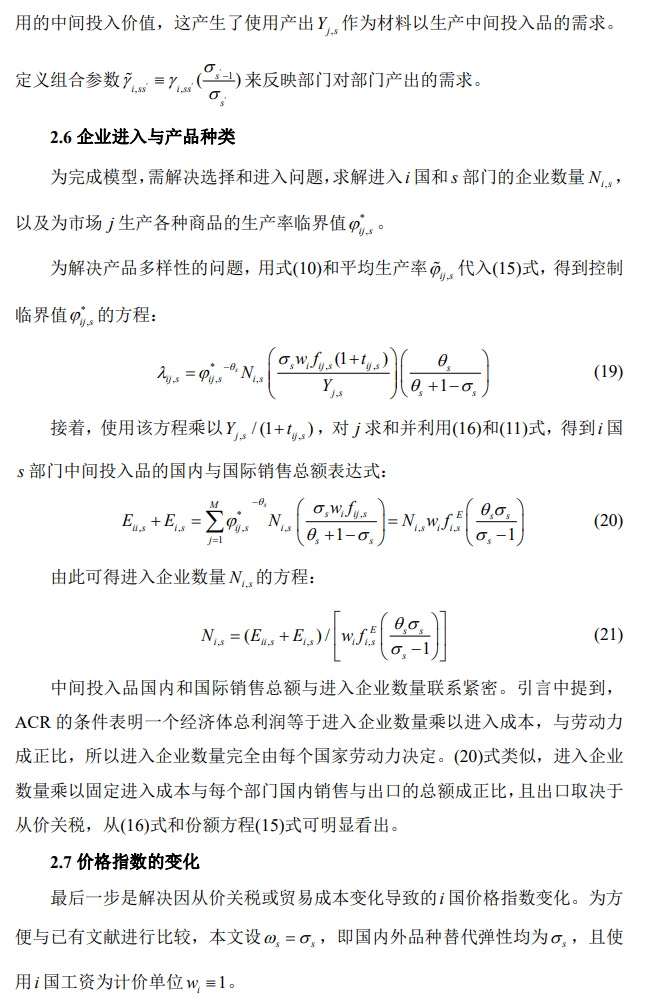

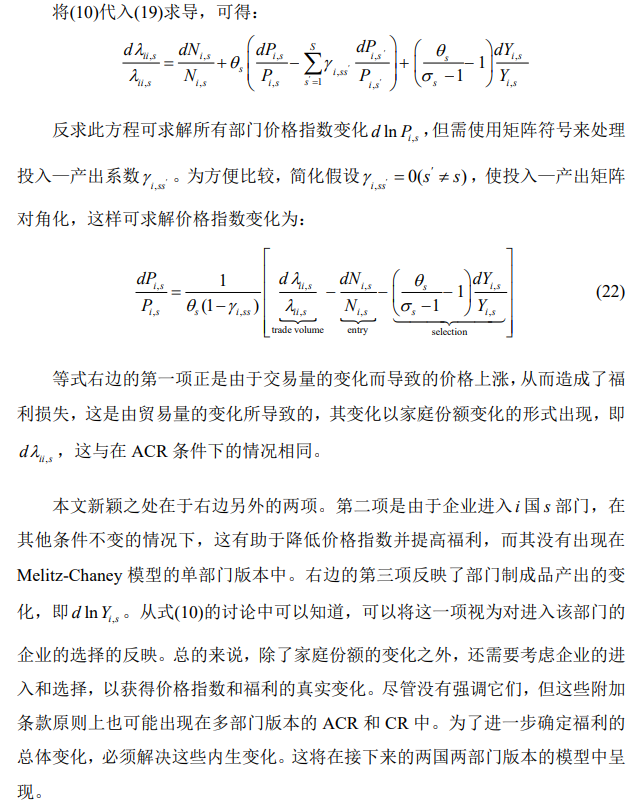

本文考虑了一个包含“制造业”部门和“服务业”部门的经济模型。在制造业部门中,企业在垄断竞争下生产差异化产品,而在服务业部门中,企业在完全竞争市场下生产不可交易商品。本文还揭示了进口关税可以用于缓解这种扭曲,并指出,在没有其他政策工具的情况下,负关税可能是最优政策。尤其值得注意的是,本文展示了投入产出关联对这一结果的重大影响,这一发现使得本文的结论与大多数相关文献有所不同。考虑到经济现实,本文构建了一个涵盖189个国家和15个部门的定量模型。本文使用了可追溯到20世纪80年代的新收集数据,建立了一个关税数据集,涵盖了不仅包括发达经济体(如经合组织)在内的常规样本,还包括大量新兴和发展中国家的子样本。因此,本文的研究为评估富国与穷国的贸易自由化提供了更广泛且现实的回顾性和前瞻性收益计算。这一点至关重要,因为自1990年以来,贸易自由化在较贫穷国家的进展速度较快,且未来进一步降低关税的空间仍然很大。

基于此,本文进行了四项反事实政策实验,以深入分析关税变化对经济的影响。首先,本文量化了乌拉圭回合的影响。通过模型评估了1990年至2010年间,各国在产品层面实施的最惠国关税变化对贸易、企业进入和福利的经济影响。其次,本文进一步评估了同期所有观察到的关税变化的综合影响,即最惠国关税和优惠关税的变化,并将这一实验称为“乌拉圭回合+优惠”。接下来,本文进行了反事实实验,探讨了当今世界是否可以从零关税政策中获得进一步的潜在收益,这一实验被称为“自由贸易”实验。最后,本文还研究了从自由贸易的立场出发,是否对每个单独行动的国家而言,征收负关税是最优选择。通过这些反事实实验,本文全面评估了关税政策对全球经济的不同影响,并探索了不同政策选择的潜在福利效应。

总之,本文提出了关于最优关税、企业进入与福利的新理论结果,建立了一个新的关税数据集,并整合了高收入和低收入国家的其他数据以校准模型。通过使用这一模型,本文进行了一系列政策实验,以评估过去实际贸易自由化的收益,并预测未来可能实现的收益。

1. 1文献综述

Balistreri、Hillberry和Rutherford(2011)首次在Melitz-Chaney模型中引入了现实中的从价关税,并发现关税的变化显著影响了企业的市场进入。该模型将异质性企业部门简化为一个统一的制造业部门,且经济中还包含其他具有恒定收益的部门。正如本文所指出的,额外部门的引入确保了制造业关税的变化能够对企业进入产生影响。本文的方法在多个方面进行了进一步扩展。具体而言,本文在一个包含两个国家、单一制造业部门的模型框架下,分析了从价关税对企业进入的影响,而在更广泛的定量模型中,考虑了多个异质性企业部门的存在。此外,本文所使用的关税数据相比Balistreri、Hillberry和Rutherford(2011)的研究更加详细,且我们关注的关税削减幅度为乌拉圭回合的实际关税削减,而非他们所设定的50%削减。

Spearot(2016)分析了1994至2000年间一大批国家的关税削减,涉及的国家数量和时间段仅略少于本文将要分析的国家集合和时间段。在他的模型中,贸易仅限于最终产品,且大多数国家从这些关税削减中受益,而这些收益主要偏向发展中国家。相比之下,如果将所有关税从2000年水平降至零,收益将偏向发达国家。值得注意的是,在Spearot的模型中,只有大约一半的国家从这两次关税削减中受益(即从1994年水平降至零),而极少有国家从2000年水平开始的单方面关税削减中获益。这些结果突显了不同国家群体之间的收益差异,并强调了大多数情况下单方面关税削减可能带来的损失,这与传统的最优关税理论高度一致。然而,本文的发现则明显不同,揭示了不同的经济背景下,单方面削减关税也可能带来互惠的效应。

Costinot、Rodríguez-Clare和Werning(CRW,2016)在其异质性企业垄断竞争模型中研究了最优关税的问题。研究发现,考虑异质性企业出口会导致国内商品与出口之间的国外生产可能性集合出现总体非凸性,这抑制了母国通过征收关税来改善其贸易条件的动机。然而,如果企业的生产率遵循帕累托分布,最优关税依然为正值,但其水平低于其他情况下的最优关税。这意味着,尽管个别国家在取消小额关税时可能会受到损害,然而只有通过多边关税削减,才能实现互利共赢的局面。这一发现进一步强调了单边关税削减的局限性,支持了多边贸易框架下的更广泛协商和合作。

本文的模型有三个重要特征,这些特征导致本文的结果与Spearot和CRW的结果存在一些非常深刻的差异。首先,本文允许与现代经济体现实的投入产出结构建立生产联系,遵循Caliendo和Parro(2015,以下简称CP)。具体而言,本文利用非贸易成品进行中间投入品的贸易。第二,本文只分析简单的进口关税,而不是CRW使用的全部政策工具。正如他们强调的那样,拥有全部政策工具意味着关税永远不会被用来抵消国内扭曲。第三,本文的模型中确实存在国内扭曲,因为本文允许企业自由进入,本文发现进入受到关税的影响。因此,虽然关税的降低会产生贸易条件损失,但它可以通过将进入调整到最佳水平来产生福利收益。因此,关税对进入的影响,特别是在存在生产联系的情况下,可能会扭转传统的正最优关税论点。

本文的模型具有三个重要特征,这些特征导致本文的结论与Spearot和CRW的研究结果在若干方面存在深刻的差异。首先,本文引入了与现代经济现实相符的投入产出结构,具体而言,本文考虑了非贸易成品作为中间投入品进行贸易的情况。第二,本文仅分析了简单的进口关税,而不同于CRW所采用的多种政策工具。正如他们所强调的,使用全部政策工具意味着关税不再用于抵消国内经济扭曲。第三,本文模型中存在国内经济扭曲,因为我们允许企业自由进入市场,且发现进入行为受关税影响。因此,尽管关税的降低可能导致贸易条件的恶化,但它也可能通过调整企业进入至最佳水平,从而产生福利效益。因此,关税对企业进入的影响,尤其是在存在生产联系的情况下,可能会改变传统的正最优关税理论,揭示出更为复杂的经济效应。

Melitz和Redding(2015)在其研究中指出,在Melitz(2003)模型中,若放宽Chaney(2008)假设的企业生产率帕累托分布,冰山贸易成本的变化将影响企业进入和福利。相较之下,在帕累托分布假设下,冰山运输成本并不会影响单部门Melitz-Chaney模型中的企业进入,正如Arkolakis、Costinot和Rodríguez-Clare(2012,以下简称ACR)所明确指出的那样。本文的贡献在于,即便没有放宽企业生产率帕累托分布的假设,依然清晰地解释了关税如何在Melitz(2003)模型中影响企业进入,并最终通过这一机制影响福利水平。

Felbermayr、Jung和Larch(2015)以及Costinot和Rodríguez-Clare(2014,以下简称CR)也试图在Melitz-Chaney模型中考虑从价关税,而非冰山运输成本。在Costinot和Rodríguez-Clare(2014)的分析框架中,关税被应用于进口的可变生产成本,尽管他们在理论模型中允许企业进入的变化,但在定量研究中并未关注这一边际效应。相比之下,Felbermayr等人将关税应用于进口的收入或生产成本,但在单部门模型中保持企业进入不变。本文的早期版本详细比较了将关税应用于进口的收入成本与应用于可变生产成本之间的差异,并在附录A中总结了这一分析。这两种方法存在显著的理论差异,特别是在关税变化是否会影响单部门模型中的企业进入方面。正如附录A中进一步解释的那样,本文认为,将关税建模为适用于进口的收入成本是一种更符合海关惯例的现实选择,且理论上也是最简约的基准模型,因此本文仅关注这种情况。

最后,Cherkashin、Demidova、Kee和Krishna(2015)通过对孟加拉国服装出口商的研究,为贸易政策对企业进入的影响提供了有力证据。他们展示了欧盟(EU)对该行业的优惠政策如何促进了企业进入,并同时增加了对欧盟和美国的出口。本文的定量研究进一步证实,外国关税的变化会影响本国市场的进入,且发达国家的企业进入变化最大,因为这些国家在新兴市场和发展中国家面临着最显著的关税削减。

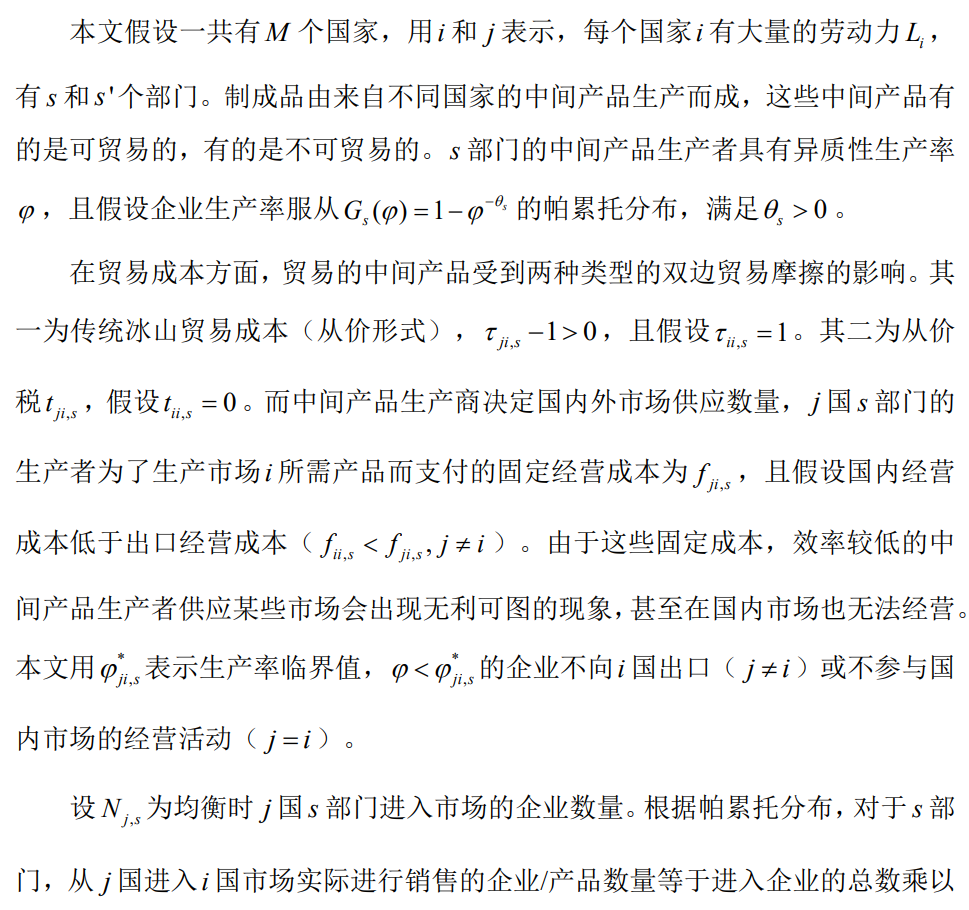

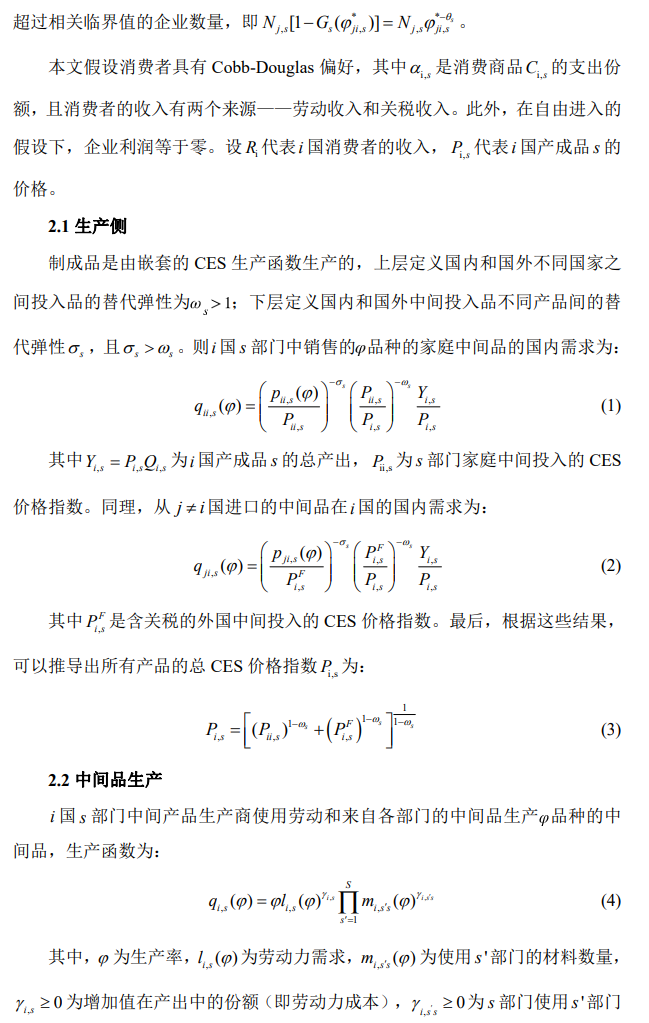

2. 理论模型

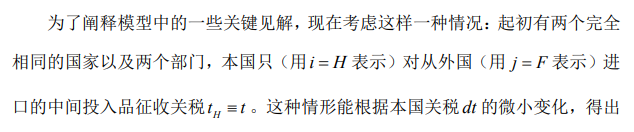

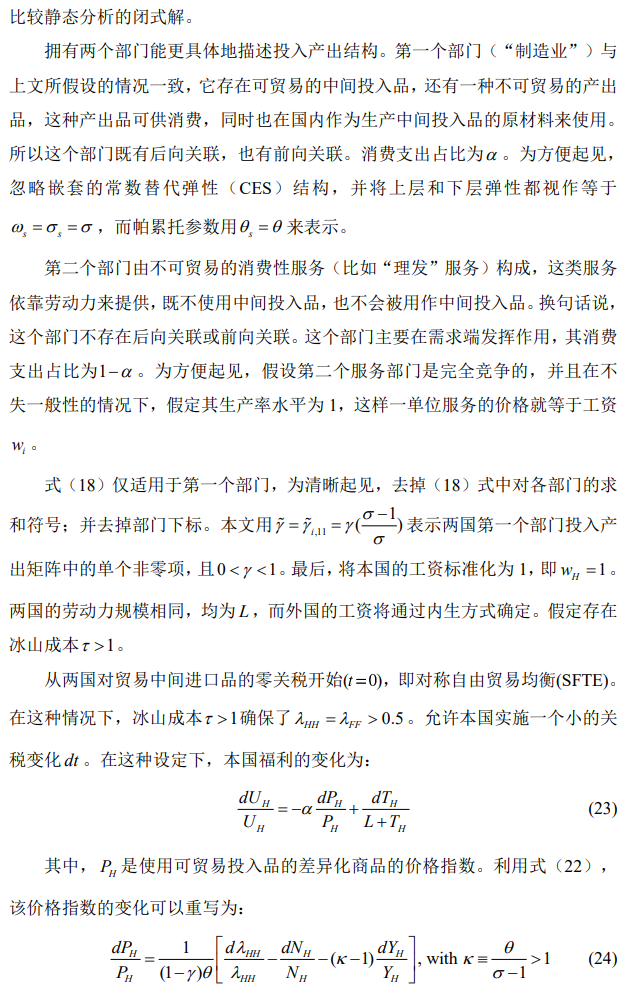

3.两国两部门模型

4. 数据描述

为了量化实际以及反事实的关税变化所产生的影响,需要详细的关税数据以及关于生产和贸易流量的相关信息。此外,分析高收入国家和低收入国家如何受到贸易政策变化的影响,要求数据能够充分覆盖这两类国家。本节将首先介绍关税数据的来源及获取方式,随后说明生产和贸易流量数据的来源。

4.1 新关税数据

本文构建了一个新的、全面且细分的年度关税数据集,涵盖了自20世纪80年代初以来的关税变化。该数据集主要来源于以下五个渠道:

1. 世界银行的世界综合贸易解决方案(WITS)网站:通过该网站获取的贸易分析与信息系统(TRAINS)和世界银行的综合发展数据库(IDB)中的原始关税税则数据,部分国家的数据可追溯至1988年。

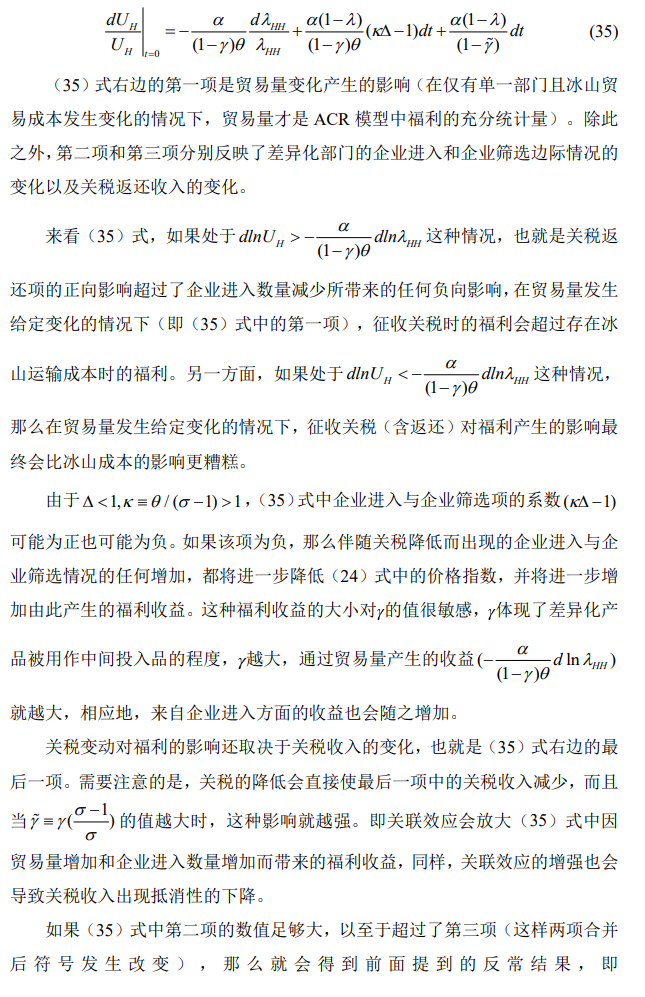

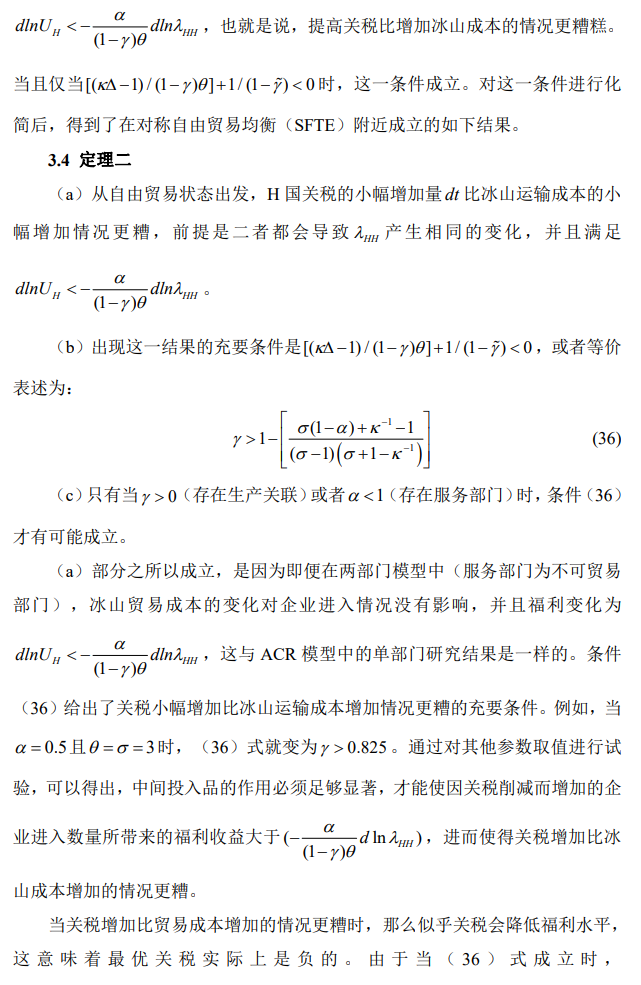

2. 人工收集的国际海关税则局(BITD)公布的关税税则:这些数据部分可追溯至20世纪50年代。

3. 美国国际贸易委员会的关税数据:自1989年起,美国关税税则(Feenstra、Romalis和Schott,2002年)的相关数据为本研究提供了重要参考。

4. 加州大学戴维斯分校国际数据中心的美国关税数据:该中心提供了1974年至1988年间美国详细的关税收入及贸易数据,用于推导美国的关税税则。

5. 优惠贸易协定文本:主要来源包括世界贸易组织(WTO)网站、世界银行的全球优惠贸易协定数据库及塔克国际商务贸易协定数据库。

对于美国的关税数据,已通过将量关税除以相应进口产品的平均单位价值,转换为从价关税。然而,由于从量关税数据的提取及与相应单位价值的匹配存在困难,本文仅使用了其他国家的从价关税部分。需要注意的是,绝大多数国家的关税主要为从价关税。

对于瑞士,其关税结构为从量关税。本文使用了通过世界银行WITS网站的TRAINS数据库获得的从价等值关税数据,涵盖自1990年、1993年及1995年起逐年更新的数据。为了确保数据的一致性,本文对每个《国际贸易标准分类》(SITC)修订2版四位码下的各关税税目取简单平均,并将最惠国关税与非最惠国关税汇总至四位码层级。

一个问题在于,关税税则并非每年都能获得,尤其是对于较小的国家而言。在出现重大关税变化后,更新后的税则更有可能被公布。本文未通过线性插值法来替换缺失的最惠国关税观测值,而是将缺失值设定为与其最近的前序观测值。如果不存在前序观测值,缺失的最惠国关税则设定为与之最近的现有观测值。对于缺失的非最惠国关税数据(除了少数双边关系中的惩罚性关税外),构建起来较为困难,原因有两点:

1.这些关税往往未在给定的关税税则中公布;

2.优惠贸易协定通常是分阶段逐步实施的。

为了解决这一问题,本文研究了100多份区域贸易协定以及普遍优惠制(GSP)方案,以确定每份协定或方案的起始日期,并分析典型的关税优惠如何逐步实施。为简化缺失优惠关税的构建工作,将观测到的优惠关税表示为适用最惠国关税的一个比例,并根据有关关税优惠实施方式的信息来填补这一比例的缺失值。之后,优惠关税通过该比例与最惠国关税相乘得出。我们选取最有利且可能适用的优惠关税。对于惩罚性非最惠国关税,其水平往往不会随时间变化(尽管适用的国家可能会发生变化)。我们以替换缺失最惠国关税观测值的相同方法来替换缺失的非最惠国关税观测值。

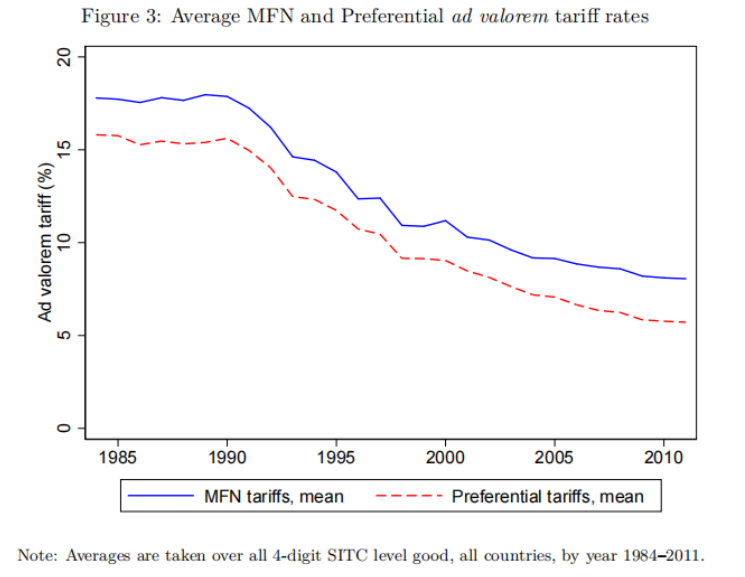

新关税数据的概览情况展示在图3至图7中。这些数据通过前所未有的国家覆盖范围和细分细节,揭示了自20世纪80年代以来,尤其是乌拉圭回合对全球关税水平及其离散程度的显著影响。

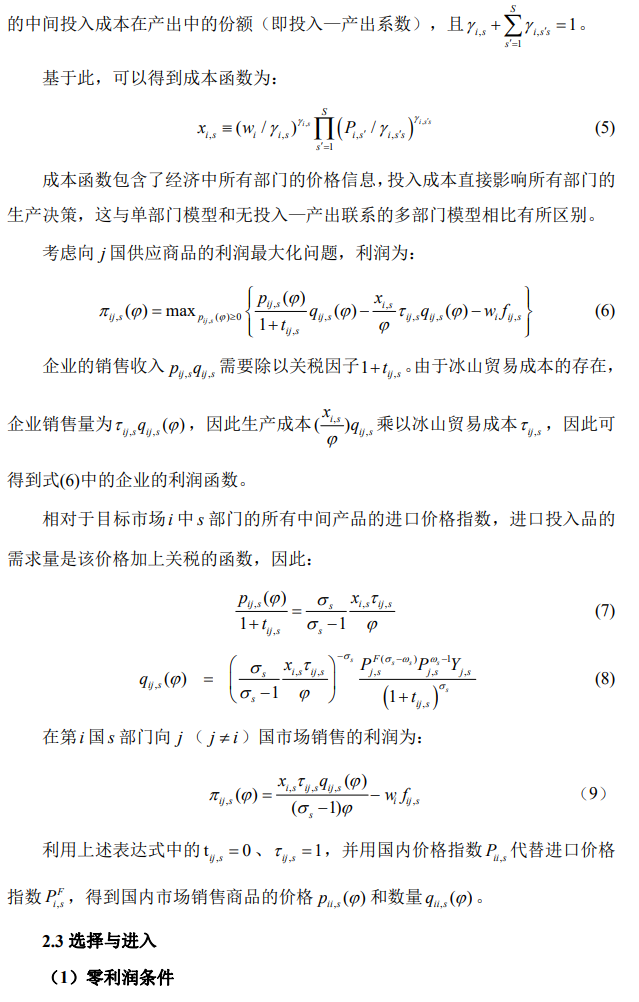

首先,图3展示了1984年至2011年期间,整个样本、发达经济体以及新兴和发展中经济体在《国际贸易标准分类》(SITC)四位码商品层级上,涵盖所有国家和商品的最惠国与优惠从价关税的平均税率变化情况。在20世纪80年代,用于计算这些统计数据的典型样本规模约为100万个不同的关税税目。而到了21世纪头十年末期,特定年份的样本规模已远远超过200万个不同的关税税目。从图中可以明显看出,整个期间这两类关税都有所下降,降幅约为9个百分点。值得注意的是,几乎所有的降幅都发生在1990年之后,这一趋势与全球贸易自由化进程和乌拉圭回合的实施密切相关,显示出这一时期关税削减的显著影响。

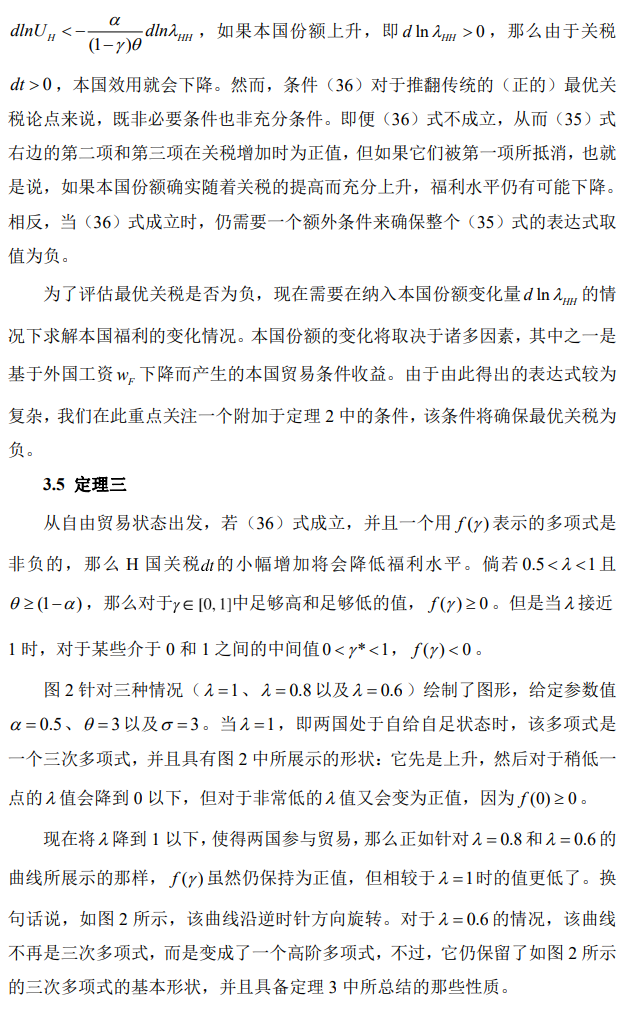

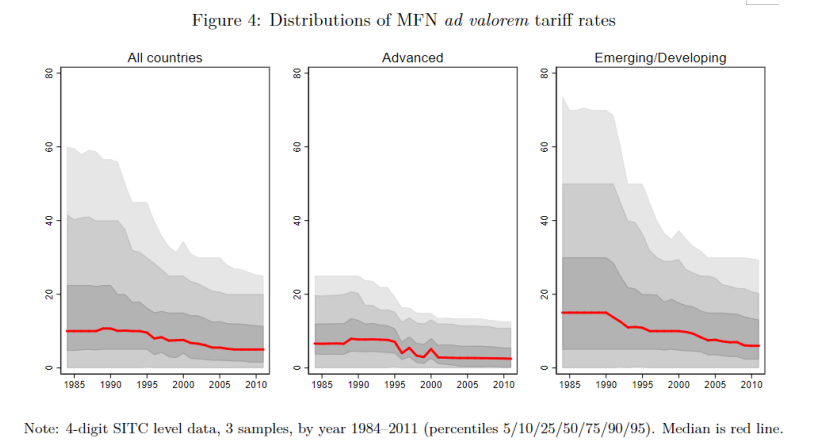

鉴于趋势相似,本文后续将重点关注最惠国关税。图4展示了每年在《国际贸易标准分类》(SITC)四位码商品层级上,涵盖所有商品的最惠国从价关税中位数税率变化,分别针对整个样本、发达经济体以及新兴和发展中经济体进行了对比。同时,图中还绘制了一个扇形图,展示了每年从第5、10、25……一直到第95百分位数的关税税率分布情况,以帮助理解关税税率的离散程度。中位数由红色实线表示。该图清晰地表明,乌拉圭回合后,关税税率的水平以及其离散程度都显著下降,尤其是在新兴和发展中经济体子样本中。这一趋势部分反映了这样一个事实:这些国家起初的关税税率水平和离散程度较高,因此它们在政策调整方面具有更大的改进空间。相比之下,发达国家早在20世纪40年代起的关贸总协定(GATT)前几轮谈判中,便在这一领域取得了显著进展,表现出较低的关税水平和较小的离散性。

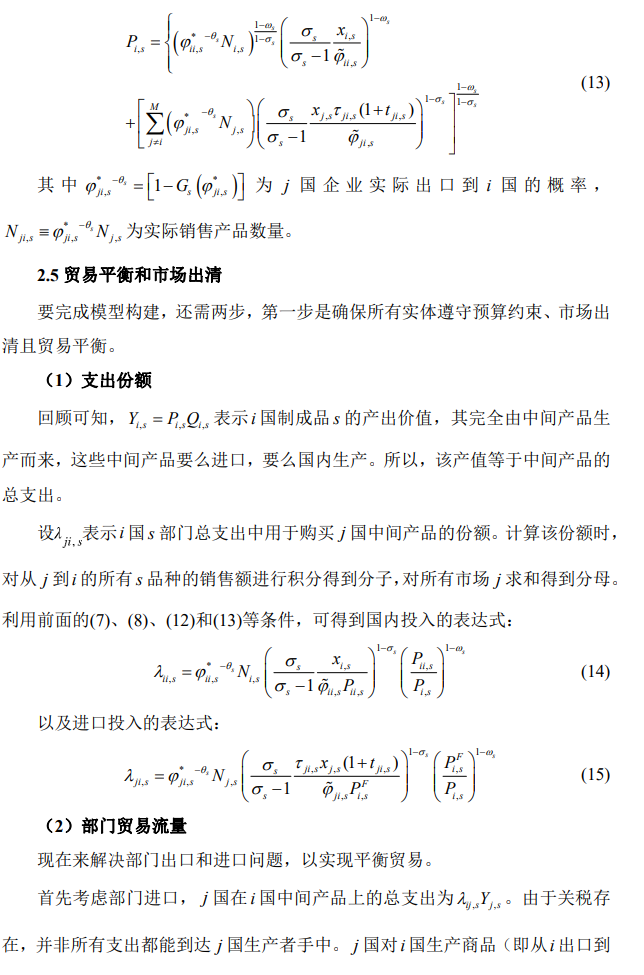

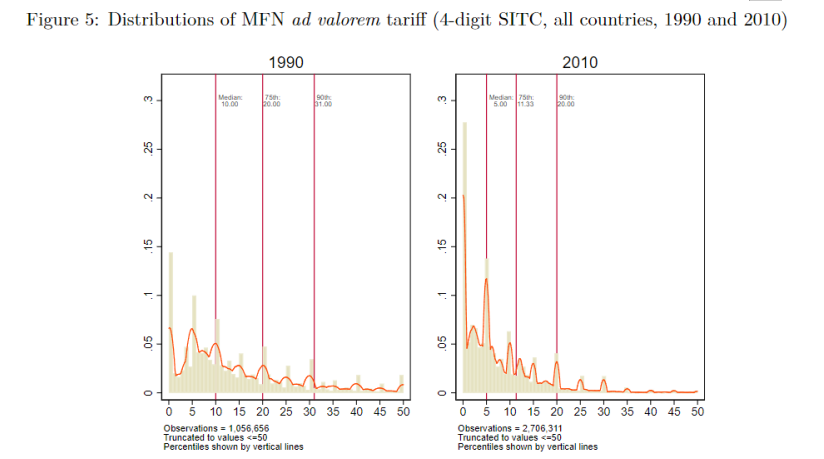

图5通过直方图和核密度图展示了各国及各类商品从价关税税率的分布情况,涉及两个特定年份:乌拉圭回合前的1990年以及乌拉圭回合后的2010年。这些直方图在50%的关税水平处进行了截断,虽然在这两个年份中,少数特殊商品和国家存在少量超过此水平的关税(有些甚至超过100%),但这部分的右侧长尾并不具代表性。在展示的范围内,几个整数关口(如0、5、10、15等)的关税税率峰值较为明显。更重要的是,跨越这些峰值后,可以清晰地看到关税政策变化的影响。零关税的峰值显著提高,因为在各类商品和国家中出现了更多的零关税税率。同时,在正关税区域,关税分布从高于20%的区域转移到了低于20%的区域。具体来说,1990年,20%的关税税率处于全球第75百分位数,而到了2010年,这一税率已升至全球第90百分位数,表明全球范围内的关税水平普遍下降,特别是在中低税率区间的集中度明显增加。

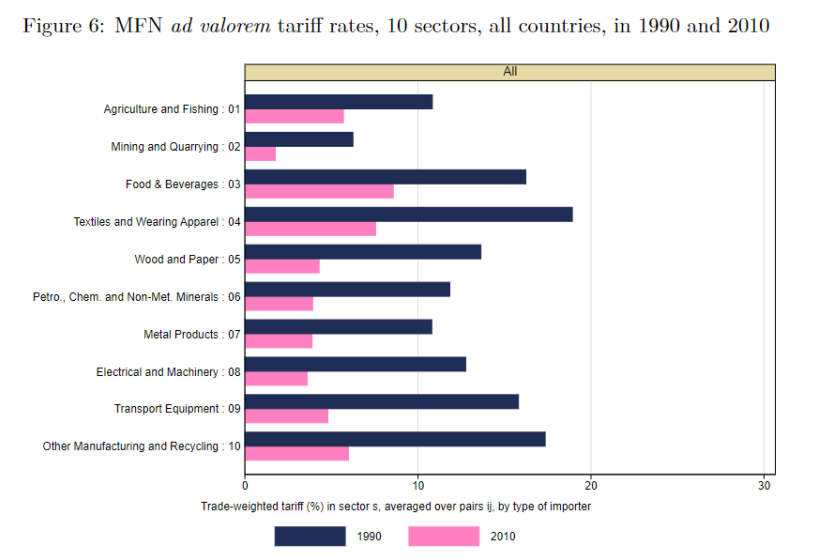

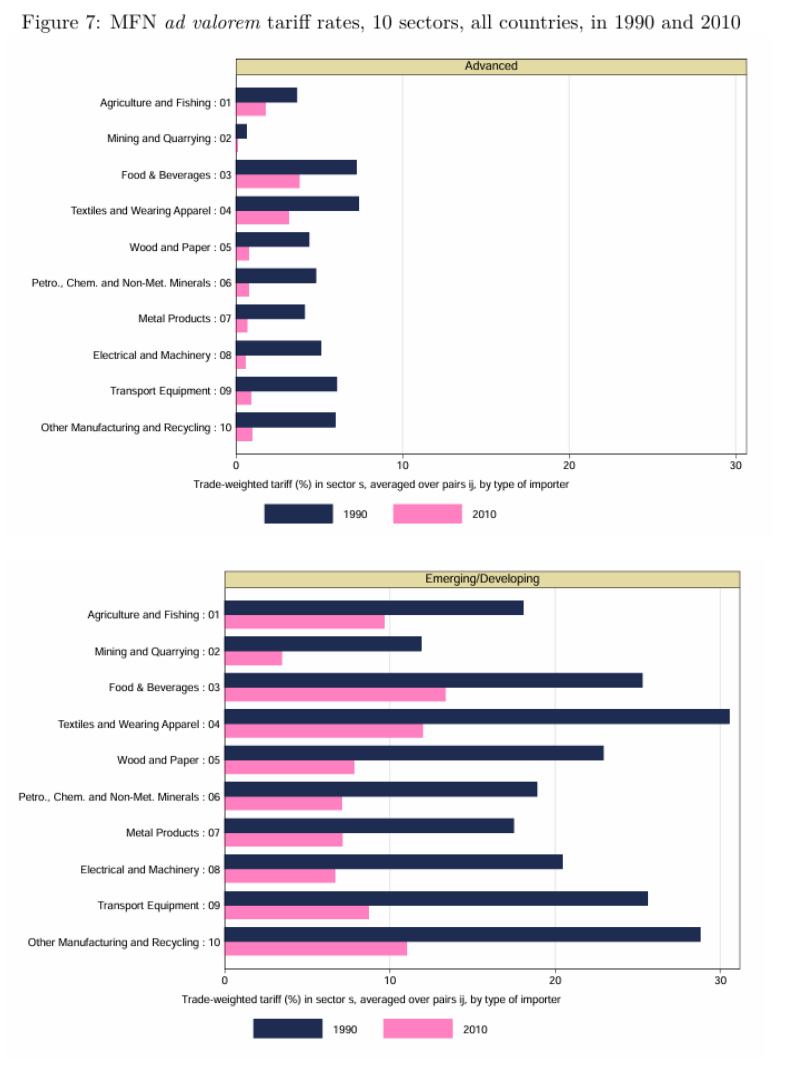

最后,图6和图7提供了按在校准模型中所使用的10个可贸易部门层级汇总后的关税部门明细情况。该图清晰地表明,乌拉圭回合并未对各部门产生特殊的结构影响。它几乎全面降低了所有部门的平均关税,并非局限于可贸易经济中的某些有限领域。而且,该图再次清楚地显示出,鉴于新兴和发展中经济体在这一时期起始阶段所有部门的关税税率相较于发达经济体都相对较高,其在关税削减方面有着更大的空间。

4.2 生产和贸易数据

通过多区域投入产出(MRIO)数据库获取的生产和贸易数据,提供了一个全球多区域投入产出数据库,是目前涵盖189个国家的生产、贸易流量以及投入产出表(IO)信息最为全面的数据集。构建这些多区域投入产出表使用了六个主要数据来源:

1.各国统计局提供的投入产出表和生产数据;

2.来自欧盟统计局(Eurostat)、日本贸易振兴机构亚洲经济研究所(IDE-JETRO)以及经济合作与发展组织(OECD)的投入产出数据;

3.联合国国民账户主要总量数据库;

4.联合国国民账户官方数据;

5.联合国商品贸易数据库;

6.联合国服务贸易统计数据库。

与其他数据库相比,Eora数据库的一个关键优势在于它涵盖了大量国家(包括高收入和低收入国家)的信息,并且提供了样本期内的早期年份数据。特别值得一提的是,Eora数据库提供了按25部门统一分类的1990年多区域投入产出表。作为参照,世界投入产出数据库(WIOD)虽然也提供了类似数据,但它所覆盖的国家数量仅为Eora数据库的三分之一,并且其数据集中许多小规模的发展中国家未被涵盖。此外,WIOD并不包括1990年(即乌拉圭回合关税削减前夕)的数据,而Eora数据库包含了早至1990年的数据。这为研究人员提供了独特的机会,可以将模型与历史数据相结合,从而评估自那时以来各项关税改革所产生的影响。

为了将模型应用于数据,需要解决几个问题。首先,需要找到一种方法来推断大量不可观测的参数。其次,要应对贸易不平衡这一情况。最后,需要对诸如贸易以及国内与国外投入弹性等参数进行估算。

5. 量化分析

本节评估了1990年至2010年间贸易政策变化对贸易、准入及福利的影响,并将1990年的关税水平(即乌拉圭回合前一年)作为基准,量化关税变化带来的经济效应。为了实现这一目标,本文设计了以下四项不同的分析:

首先,本文通过将1990年至2010年间最惠国关税的实际变化引入模型,同时将1990年已有的优惠关税(区域贸易协定优惠关税,PTA)保持不变。这一分析旨在揭示主要由多边谈判(特别是乌拉圭回合)导致的关税变化对经济的影响。此情形被称为“乌拉圭回合”实验。

其次,本文不仅考虑乌拉圭回合的影响,还量化所有关税变化的综合效应,涵盖了最惠国关税和2010年已实施的区域贸易协定(PTA)关税。该分析被称为“乌拉圭回合 + 优惠”实验,旨在全面评估多边和区域贸易政策的联合作用。

再者,本文探讨了零关税政策是否会带来额外的福利收益,称之为“自由贸易”实验。在这一实验中,所有关税被降至零,以检验自由贸易对全球福利的潜在影响。

最后,本文从全球自由贸易的均衡状态出发,求解各国的单边统一最优关税。该分析旨在探讨在不考虑区域或多边协定的情况下,如何通过单边关税调整实现全球福利最大化。

通过这些实验,本文希望深入了解不同贸易政策变化所带来的经济效应,并为未来的贸易政策改革提供理论依据。

5.1 贸易效应

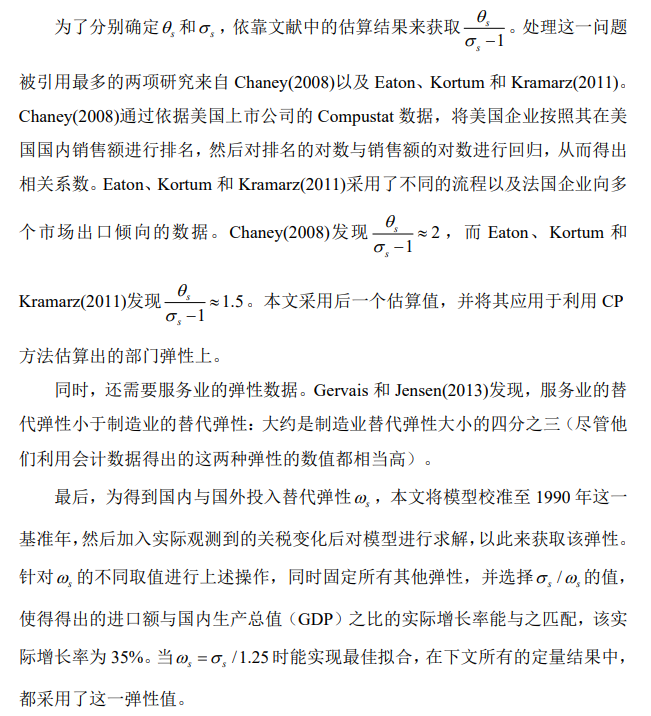

首先展示实验中关税变化所带来的贸易影响,本文计算了每个国家在外国商品上的总支出占比,这在模型中相当于国内生产总值(GDP)的贸易占比。图8利用平滑直方图(即核密度图)展示了基准情形以及三项实验中世界各国国内生产总值贸易占比所受到的影响。

结果显示,乌拉圭回合的关税削减产生了相当大的贸易影响。1990年贸易占比的分布情况是,其大部分集中在0% - 10%的区间内。在进行乌拉圭回合实验后,这一分布范围在0% - 20%的区间内变得更为分散。三项实验之间差异不大,这表明朝着自由贸易迈进本可能达成的大部分影响已通过乌拉圭回合实验得以实现;不过,自由贸易情形显示,取消所有关税或许还能额外产生一些贸易量。

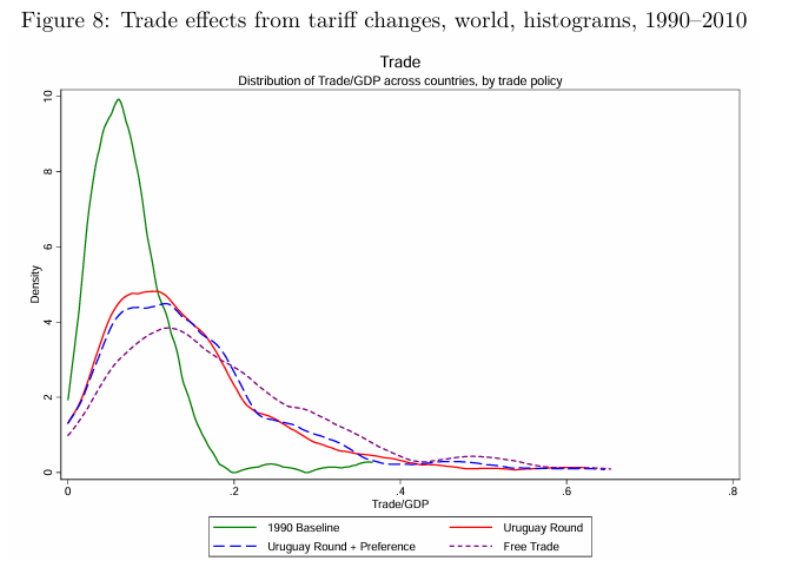

图9显示了发达经济体与新兴经济体和发展中经济体之间的对比效果。从样本来看,全球贸易份额的中位数平均增加了两倍左右,这表明全球贸易变得更加开放。相对于新兴经济体,发达经济体的贸易份额中位数略有增加。新兴经济体的效果则非常分散。一些国家,如香港和新加坡,即使从较高的初始水平出发,贸易份额也出现了显著的增长,而另一些国家的贸易份额则几乎保持不变。

从这两幅图中得出的第二个结论是,相较于仅考虑乌拉圭回合的情况,“乌拉圭回合 + 优惠”并没有使世界贸易出现大幅增长。当对比从“乌拉圭回合”情形转变到“乌拉圭回合 + 优惠”情形时,发达经济体以及新兴和发展中经济体开放程度的中位数变化情况的这条线是平的,几乎在所有有标注的十分位数处皆是如此。直方图也说明了同样的情况。

最后,需要注意的是,转向零关税会对新兴经济体的贸易占比产生相当大的影响,但对发达经济体而言,几乎不会带来额外的贸易占比影响。这一结果揭示了进一步削减关税对新兴和发展中经济体产生的不对称影响,对于后者来说,自由贸易将是一种影响更大的反事实变化。

5.2 企业进入效应

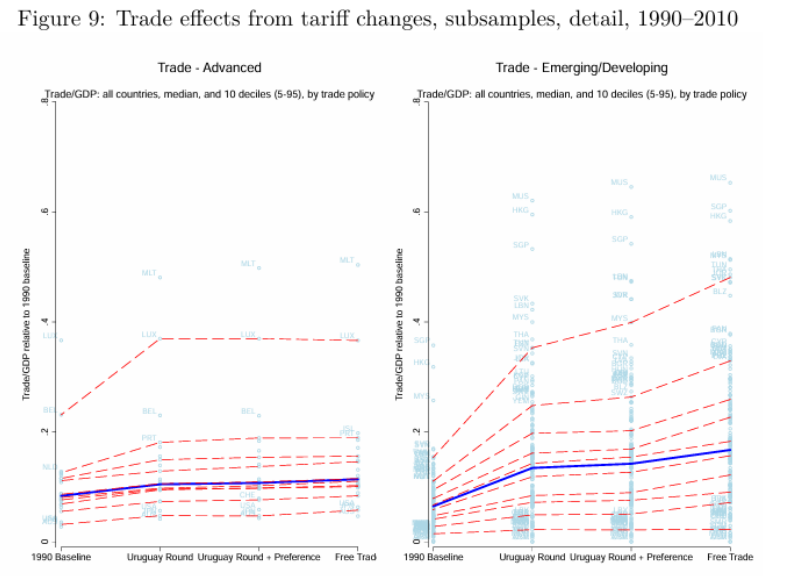

图10展示了相对于1990年基准(标准化为1),按贸易政策划分的所有国家和部门中企业进入情况变化的分布。具体而言,展示的是企业进入情况的变化,采用“帽形”符号表示,

图10中的直方图显示,企业进入边界十分活跃,并且受到关税变化的重大影响。

分布的两端都有较集中的情况,这反映出在一些国家-部门案例中,企业进入数量有所增加,而在其他案例中则有所下降。当对各项实验进行比较时,可以看出,“乌拉圭回合”实验以及“乌拉圭回合 + 优惠”实验所产生的企业进入效应十分相似,而转向自由贸易对企业进入的影响会稍大一些,且这种影响主要体现在新兴和发展中国家,在这些国家中,自由贸易同样会是一种影响更大的反事实变化。特别是,在许多情况下,自由贸易往往会导致企业进入数量急剧减少,部分原因在于进口竞争加剧。

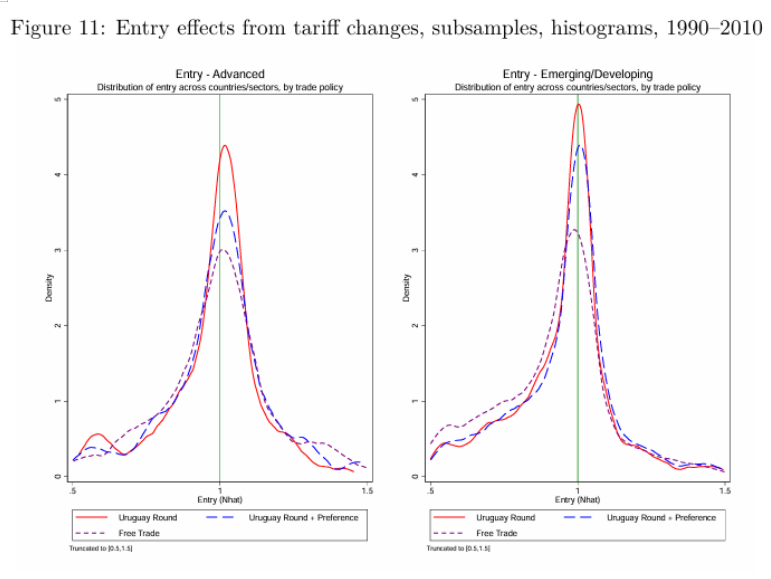

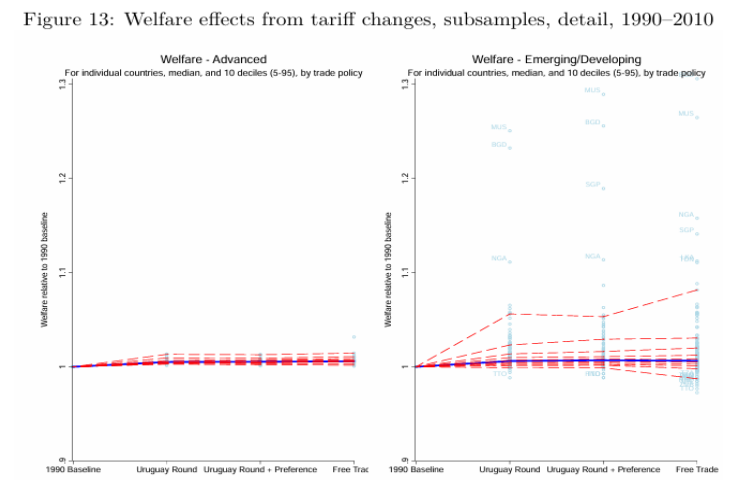

图11区分了发达经济体与新兴及发展中经济体企业进入效应的分布情况。左侧面板展示了发达经济体企业进入情况变化的分布,而右侧面板呈现了新兴市场企业进入情况变化的分布。相较于新兴经济体(其关税变化幅度更大),企业进入情况在发达经济体(其关税变化幅度较小)中的反应更为明显:在所有三项实验中,新兴市场的企业进入结果都非常集中,而发达经济体的情况并非如此。这些结果清楚地表明,企业进入不仅在理论上会受到关税影响,而且在现实的贸易政策变化下,也会受到显著的影响。

5.3 福利效应

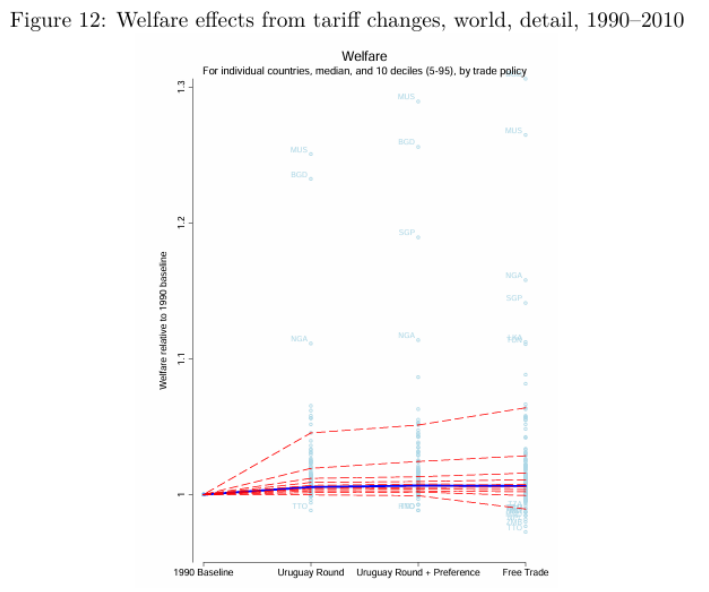

图12展示了全球的福利效应,也就是前三项实验中每项实验相对于基准年1990年(标准化为1)的福利变化情况。在此,乌拉圭回合在关税变化所带来的福利效应中占了很大比重。实际上,在样本中,各国在乌拉圭回合实验中的平均福利增益为 +1.27%,在“乌拉圭回合 + 优惠”实验中为 +1.52%,在“自由贸易”实验中为 +1.64%。因此,乌拉圭回合占各国总福利增益的77%,略高于四分之三;优惠贸易协定(PTAs)占15%,也就是除乌拉圭回合外剩余增益的三分之二;而迈向自由贸易占另外7%,也就是除乌拉圭回合外剩余增益的三分之一。

此外,就“赢家”和“输家”而言,存在着显著的异质性。乌拉圭回合为一些新兴和发展中国家带来了显著的收益。同样是这些国家,它们也能从迈向自由贸易的过程中获得颇为可观的收益,但从优惠贸易协定(PTAs)中获得的收益则没那么多。新兴/发展中经济体在迈向自由贸易过程中能获得更大收益。

5.4 负最优关税

最后,本文从自由贸易均衡出发,评估是否存在负的统一单边关税作为最优关税。为此,分析逐一为样本中的每个国家在各行业中统一调整关税,并考察其影响。结果表明,1990年,全球有10个国家的最优关税为负,其中5个国家具备较强的生产联系,符合定理4(b)中负最优关税的充分条件,包括:中国、香港、印度、以色列和越南。这些国家之间存在较强的经济联系,因而其最优关税为负,表明通过降低关税可以提升整体福利。然而,其他5个国家虽然没有较强的生产联系,它们是新兴或发展中经济体,并且大多与其他国家相隔较远,分别是:尼日尔、尼日利亚、卢旺达、萨摩亚及圣多美和普林西比。与前述国家不同,这些国家符合定理4(a)中负最优关税的充分条件,该条件要求国家与其他国家的经济联系较弱,因此大部分支出应集中于国内生产。在这种情况下,负关税有助于提升这些国家的国内福利,尽管它们的国际贸易联系较为疏远。

这一分析揭示了不同国家在全球贸易环境中的特殊性和多样性,表明最优关税策略不仅依赖于经济联系的强弱,还受到地理、生产结构及贸易模式的影响。

6.结论

本文研究了近二十年来贸易政策实际变化对贸易、企业进入和福利效应的影响。通过采用多部门异质性企业模型,探讨了关税、贸易中间产品及现代经济中投入产出结构的作用。

首先,贸易政策显著影响企业的进入与退出,这是以往研究中未被充分关注的方面。本文详细阐述了关税如何通过影响企业进入进而影响福利的机制。其次,本文构建了一个新的综合年度关税数据集,涵盖自20世纪80年代以来的详细关税数据。借助这些数据,本文开展了一系列贸易政策实验,为未来的研究提供了丰富的实验空间。最后,本文采用了一个涵盖189个国家和15个部门的模型版本,量化了1990-2010年间贸易自由化的影响,尤其是乌拉圭回合中全球关税削减的作用。研究发现,最惠国关税削减在这一时期产生了显著的贸易、企业进入和福利效应。进一步的分析表明,虽然部分发展中国家通过关税取消获益,但一些偏远的新兴市场和发展中经济体将从进一步实施负(最优)关税中获益。此外,本文还指出,当前贸易谈判的一个重要方向是通过优化边境监管、简化程序及加强控制来促进贸易便利化,而不仅仅依赖于调整关税配额或贸易融资政策。综上所述,本文从多部门异质性企业模型中揭示了企业进入的重要性,为减少贸易摩擦、促进贸易的各类政策潜在福利收益提供了新的视角。

下期预告

时间:2024年11月26日下午18:30-21:05

地点:南开大学八里台校区经济学院圆阶305教室

论文:

Joseph S. Shapiro. Trade Costs, CO2, and the Environment. American Economic Journal: Economic Policy 2016, 8(4): 220–254

文稿:谢婉萍 彭明宇

编辑:吕宸慧

审校:张洁

2024年12月5日